最新消息:体检中心的邂逅,医生为何对我的荞麦馒头情有独钟?医生想吃我的大馒头什么意思

故事梗概

-

医院邂逅:沈晓晴在体检中心遇见态度亲切的郑远医生,与平常印象中严肃的医生形象不同,郑远专业且平易近人。

-

馒头情缘:郑远对沈晓晴自制的荞麦馒头表现出异常兴趣,这份特别的关注让沈晓晴既困惑又暗自欣喜,两人因此建立起初步联系。

-

善意谎言:沈晓晴谎称自己是营养师,以解释为何能做出符合医生健康理念的馒头,这个谎言为后续关系发展埋下伏笔。

-

专业交流:郑远向沈晓晴详细解释荞麦的健康价值,展现了他的专业素养,两人在健康饮食话题上找到了共同语言。

-

暧昧萌芽:体检结束后,郑远主动邀约沈晓晴教授馒头做法,两人之间开始萌生超越医患关系的情感联系。

在这个故事的开篇部分,我们将看到沈晓晴和郑远如何因为一袋自制的荞麦馒头而相遇,以及这个看似普通的食物如何成为连接两个陌生人的桥梁。

不期而遇的体检日

那天早晨七点半,我提着一袋刚出锅的荞麦馒头走进市中心医院体检中心时,怎么也没想到这袋普通的自制食品会改变我的生活轨迹。

"下一位,沈晓晴。"护士机械地叫号声打断了我的思绪。

我慌忙把装着馒头的环保袋塞进随身挎包,快步走向抽血窗口,作为自由撰稿人,我常年在家办公,作息不规律,这次是闺蜜林悦硬逼着我来做年度体检。

"请把袖子卷起来。"抽血的护士头也不抬地说。

就在针头即将刺入皮肤的瞬间,一个温和的男声从侧面传来:"李护士,这位女士的血管比较细,用25G的针头会更好。"

我抬头看去,一位穿着白大褂的男医生正站在抽血台旁,他看上去三十出头,戴着细框眼镜,镜片后的眼睛含着善意的微笑。

"郑医生早。"护士立刻换了更细的针头,"您今天不是休班吗?"

"来取个报告。"被称作郑医生的男子答道,目光却落在我放在一旁的挎包上——准确地说,是露在包口外的那袋馒头。

抽血结束后,我按着棉签坐在等候区,那位郑医生竟走了过来。

"荞麦馒头?"他指着我的包,语气中带着一丝罕见的兴奋,"自己做的?"

我有些诧异地点点头:"对,早上刚蒸的。"

"可以让我看看吗?"他问得小心翼翼,仿佛在请求检查什么重要医疗标本。

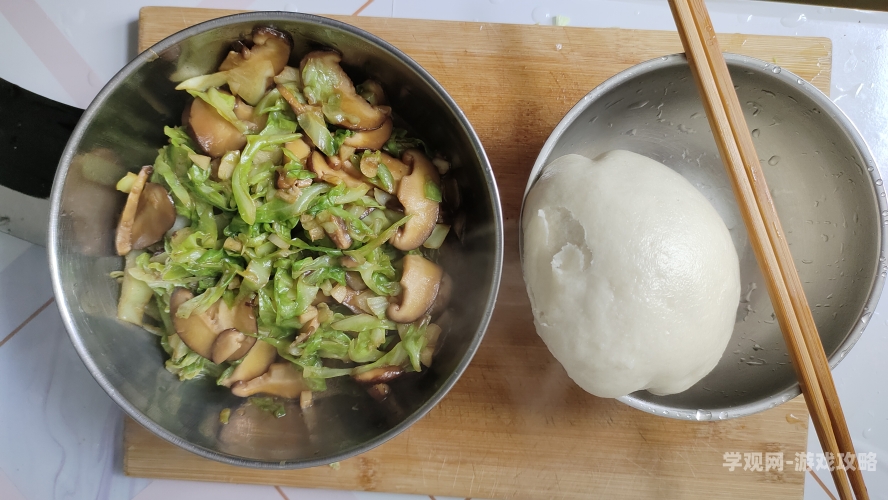

我从包里取出食品袋,里面整齐码放着六个圆润的荞麦馒头,散发着淡淡的麦香,郑医生接过袋子,居然凑近闻了闻,然后露出一个孩子般满足的笑容。

"70%荞麦粉和30%全麦粉的比例?"他准确地说出了我的配方,"还加了一点燕麦片增加口感?"

我惊讶地瞪大眼睛:"您怎么知道?"

"我是消化内科的郑远。"他递给我一张名片,"对健康饮食有些研究,你的馒头..."他顿了顿,似乎在斟酌用词,"非常符合医学营养学原理。"

就这样,在充满消毒水气味的体检中心,因为一袋自制的荞麦馒头,我认识了郑远医生。

健康馒头的秘密

做完基础体检项目后,我在B超室外排队时,又遇见了郑医生,他正在翻阅病历,抬头看见我,便走了过来。

"介意聊聊你的馒头吗?"他问得直接,但眼神诚恳得让人无法拒绝。

我们在走廊尽头的休息区坐下,郑医生从白大褂口袋里掏出一个小本子,那架势仿佛要记录什么重要病例。

"你为什么选择荞麦作为主料?"他开门见山。

"因为..."我犹豫了一下,决定实话实说,"我爸爸有糖尿病,我一直在研究适合他的主食,荞麦的升糖指数低,富含膳食纤维和芦丁,对心血管也有好处。"

郑医生的眼睛亮了起来:"你知道荞麦中的D-手性肌醇能改善胰岛素敏感性?"

"看过相关论文。"我点点头,"不过实际制作中很难保持这种成分的活性。"

"高温确实会破坏一部分。"他自然地接话,然后突然意识到什么,"等等,你不是医疗行业的吧?"

"我是自由撰稿人,主要写健康科普类文章。"我解释道,"所以会看些医学论文。"

郑医生笑了,眼角浮现出细小的纹路:"难怪馒头做得这么专业,你知道吗?医院食堂的'健康主食'基本都是精制碳水化合物,对病人恢复反而不好。"

他谈起医院饮食现状时眉头微蹙,流露出明显的失望,我发现他说话时习惯用右手转动左手腕上的手表,那是块看起来有些年头的机械表。

".."我鬼使神差地说,"我可以教你做这种馒头,很简单,就是发酵时间要掌握好。"

郑医生停下转表的动作,认真地看着我:"真的?我平时也会做些简单料理,但面食总是失败。"

"医生也会下厨?"我忍不住问。

"医生也是人啊。"他笑了笑,"尤其是消化科医生,更知道饮食的重要性,只是工作太忙..."他的声音低了下去。

这时广播叫到我的名字,该做B超了,郑医生站起身:"你先检查,如果不介意的话,体检结束后我请你喝杯咖啡?想多了解一下你的...呃,馒头配方。"

我点点头,看着他的白大褂背影消失在走廊转角,忽然觉得这袋原本打算当午餐的馒头变得不一样起来。

体检报告外的对话

三个小时后,我完成了所有体检项目,刚走到医院大厅,就看见郑医生已经换下了白大褂,穿着深蓝色毛衣和牛仔裤站在咨询台旁边,没了白大褂的他看起来年轻许多,像个刚毕业的研究生。

"体检还顺利吗?"他走过来问道。

"除了脂肪肝倾向,其他都还好。"我无奈地说,"医生建议我多运动。"

郑医生接过我的体检报告快速浏览了一遍:"转氨酶轻微升高,确实该注意了,不过你的血脂血糖都很标准,看来荞麦馒头功不可没。"

他带我来到医院附近的一家咖啡馆,下午三点,店里没什么人,我们选了靠窗的位置坐下。

".."郑医生搅拌着杯中的美式咖啡,"我对你的馒头这么感兴趣是有原因的。"

我静静等待他的下文。

"我们科最近收治了一位特殊的病人,七十岁的退休教师,二型糖尿病合并严重胃轻瘫。"他的语气变得专业起来,"常规糖尿病饮食对她效果不佳,我需要找到一种既不会快速升糖,又容易消化的主食。"

"所以你想试试荞麦馒头?"我问。

"对,市面上的所谓'糖尿病专用食品'要么添加剂太多,要么营养不均衡。"郑医生的手指轻轻敲击桌面,"你今天带的馒头,从原料到制作方法都符合我的设想。"

我从包里取出剩下的两个馒头——体检后我已经吃掉了四个中的一个。"要尝尝吗?现在可能有点凉了。"

郑医生没有推辞,接过馒头小心地掰开,馒头内部的气孔均匀细腻,散发着淡淡的麦香,他咬了一口,慢慢咀嚼。

"比我预想的还要好。"他评价道,"口感松软但不粘牙,荞麦的苦味被很好地中和了,你用的是什么酵母?"

我们就这样聊起了面点制作,令我惊讶的是,郑医生对面食发酵的了解相当专业,他甚至知道不同水温对酵母活性的影响。

"我外婆是山西人,"他解释道,"小时候常看她做面食,可惜后来学医太忙,这些生活技能都荒废了。"

谈话间,我发现郑医生有个习惯:每当说到专业话题时,他的语速会变快,眼睛格外明亮;而谈到个人生活时,则会不自觉地摸手表。

"那个糖尿病老人..."我犹豫地问,"如果我的馒头真能帮上忙,我可以把配方写给你。"

郑医生摇摇头:"我更希望你亲自示范,不会让你白帮忙。"他顿了顿,"我在医科大学有带教,可以帮你申请一个'特殊营养顾问'的身份,这样你就能合法进出病房了。"

我愣住了:"这么正式?"

"医疗规范必须遵守。"他严肃地说,随即又笑了,"不过主要原因是...我想再见你。"

这句直白的话让我们俩都有些不自在,郑医生低头喝咖啡掩饰尴尬,而我感觉脸颊发烫,赶紧咬了一口已经凉透的馒头。

"我每周二下午休息,"他说,"如果你方便的话..."

"明天就是周二。"我脱口而出,然后为自己的急切感到难为情。

郑医生却笑得更开心了:"那么明天下午两点,医院食堂后厨见?我会提前打好招呼。"

就这样,因为一袋偶然带在身边的荞麦馒头,我和这位消化科医生的生活轨迹开始交织在一起,当时的我并不知道,这个看似普通的相遇,会如何改变我们两个人的人生方向。

接下来故事可能会围绕以下伏笔展开:

-

手表习惯:郑远谈话时频繁转动老旧手表的细节,暗示这块表对他有特殊意义,与他过去的家庭故事有关。

-

营养顾问身份:郑远提出的"特殊营养顾问"身份申请,为后续沈晓晴不得不继续谎言埋下伏笔,也创造了两人继续见面的合理理由。

-

**山西