最新消息:红高粱,从莫言笔下的乡土符号到中国文化的世界表达红高粱电视剧免费全集

红高粱的文化象征与起源

红高粱,这一在中国北方农村随处可见的农作物,经过诺贝尔文学奖得主莫言的妙笔生花,早已超越其作为粮食作物的物质属性,升华为一个具有多重文化内涵的象征符号,高粱(Sorghum bicolor)属于禾本科高粱属植物,其种植历史在中国可追溯至新石器时代晚期,考古证据显示,早在5000多年前,黄河流域的先民就已开始种植这种耐旱、耐涝、耐盐碱的作物,它也因此成为中国北方尤其是黄河流域农业文明的重要基石。

在漫长的农耕文明发展过程中,红高粱逐渐被赋予丰富的文化内涵,其挺拔的身姿象征着中国农民坚韧不拔的精神品格;其鲜艳的红色被视为吉祥、喜庆的象征;其强大的生命力则被解读为中华民族生生不息的生命力,特别是在山东高密一带——莫言的故乡,红高粱更是深深植根于当地人的物质生活和精神世界之中,成为乡土记忆的重要载体。

莫言在《红高粱家族》中写道:"八月深秋,无边无际的高粱红成汪洋的血海,高粱高密辉煌,高粱凄婉可人,高粱爱情激荡。"这段充满诗意的描述不仅展现了红高粱作为自然景观的壮美,更暗示了其作为文化符号的复杂意蕴,在莫言笔下,红高粱既是故事发生的背景,又是情节推进的动力,更是人物性格的写照,它见证了爱情的炽热、仇恨的惨烈、生命的顽强与死亡的悲壮。

莫言《红高粱家族》中的意象解析

在莫言的代表作《红高粱家族》中,红高粱这一意象贯穿始终,成为连接历史与现实、乡土与世界的艺术纽带,小说开篇就以大片的红高粱地作为故事展开的舞台,这片"汪洋的血海"不仅为读者提供了强烈的视觉冲击,更暗示了即将上演的血雨腥风,红高粱在小说中呈现出多层次的象征意义:

红高粱是原始生命力的象征,小说中的人物在高粱地里野合、厮杀、抗争,展现出一种未被现代文明规训的原始野性,正如莫言所言:"高密东北乡无疑是地球上最美丽最丑陋、最超脱最世俗、最圣洁最龌龊、最英雄好汉最王八蛋、最能喝酒最能爱的地方。"这种对立的统一恰恰体现了红高粱所代表的复杂文化性格。

红高粱是历史记忆的载体,小说通过"我爷爷"余占鳌和"我奶奶"戴凤莲在高粱地里的爱情故事,将个人命运与抗日战争这一宏大历史背景交织在一起,红高粱见证了民族的苦难与抗争,成为历史创伤与集体记忆的物质化呈现。

第三,红高粱是乡土中国的隐喻,莫言通过红高粱构建了一个既真实又魔幻的高密东北乡,这个文学地理空间浓缩了乡土中国的诸多特质:既有朴实善良的一面,也有愚昧落后的一面;既有令人向往的诗意,也有让人窒息的压抑,红高粱地于是成为解读中国乡村文化的密码。

值得注意的是,莫言笔下的红高粱意象并非静止不变,而是随着叙事进程不断演化,从开始的生机勃勃,到被战火摧残,再到新苗重新破土而出,红高粱的生命循环隐喻着中华民族历经磨难而生生不息的历史命运。

张艺谋电影《红高粱》的视觉重构

1987年,张艺谋将莫言的《红高粱家族》改编成电影《红高粱》,这部作品不仅斩获第38届柏林国际电影节金熊奖,成为中国电影史上第一部获得世界三大电影节最高奖的影片,更将"红高粱"这一文化符号以强烈的视觉冲击力推向世界舞台。

张艺谋对红高粱的视觉重构主要体现在以下几个方面:

色彩语言的极致运用,电影中,张艺谋大胆使用高饱和度的红色,将高粱地的红、夕阳的红、酒的红、血的红色彩交织在一起,形成极具张力的视觉交响,这种对红色的夸张表现既源于中国民间对红色的传统崇拜,又与影片所表达的原始生命力主题高度契合,著名影评人戴锦华曾评价:"《红高粱》中的红色不是装饰性的,而是叙事性的,它参与了意义的创造。"

空间造型的象征表达,电影中的高粱地不仅是故事发生的物理空间,更被塑造成一个具有独立审美价值和文化意义的视觉形象,在高粱地的拍摄中,张艺谋运用了大量仰拍镜头,使高粱显得格外高大茂密,人物穿行其间时常常被淹没,这种视觉处理强化了人与自然既对抗又依存的关系。

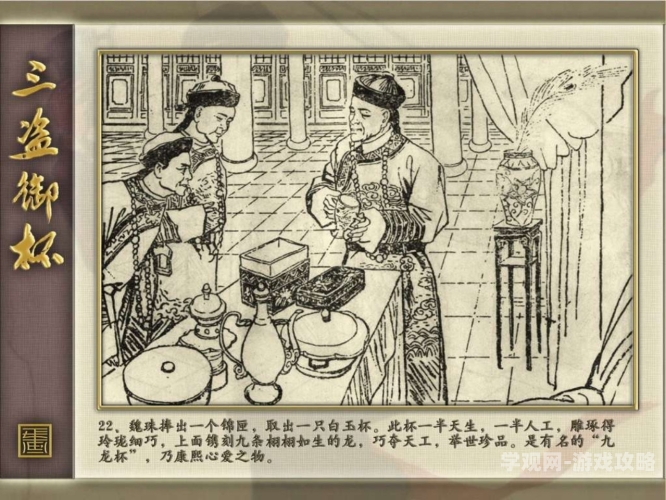

民俗元素的仪式化呈现,电影中对酿酒、颠轿、敬酒神等民俗活动的表现,并非简单的场景再现,而是经过精心设计的仪式化展演,特别是"祭酒神"一段,姜文饰演的余占鳌带领伙计们唱诵《酒神曲》,配合粗犷的舞蹈动作和泼洒的高粱酒,将一种原始的生命狂欢表现得淋漓尽致,这种处理使民俗活动超越了地域局限,获得了普世的美学价值。

张艺谋的电影改编在忠于原著精神的基础上,通过独特的视觉语言放大了红高粱的象征意义,使其成为国际观众理解中国文化的一个重要窗口,正如柏林电影节评委会所言:"《红高粱》以震撼人心的画面语言讲述了一个具有普遍人类价值的故事。"

红高粱酒的文化内涵与酿造工艺

红高粱与中国酒文化的深厚渊源是"红高粱"文化符号的重要组成部分,在中国北方,尤其是黄河流域,以高粱为主要原料酿造白酒已有千年历史,高粱酒因其浓烈的口感和较高的酒精度数,被视为阳刚之气的象征,这一特质与莫言笔下高密东北乡人物的性格高度吻合。

传统高粱酒的酿造工艺复杂而精细,主要包括以下几个步骤:

- 选料:选用颗粒饱满、淀粉含量高的红高粱为主料,配以适量小麦、玉米等辅料。

- 浸泡:将高粱清洗后浸泡至充分吸水,通常需要12-24小时。

- 蒸煮:将浸泡好的高粱上甑蒸熟,使其淀粉糊化。

- 摊凉:将蒸熟的高粱摊开冷却至适宜温度。

- 拌曲:加入酒曲(糖化发酵剂)搅拌均匀,酒曲中的微生物将淀粉转化为糖。

- 发酵:将拌好曲的高粱放入发酵池或缸中密封发酵,时间从数天到数月不等。

- 蒸馏:将发酵好的酒醅装入蒸馏器蒸馏,提取酒精和香气成分。

- 陈酿:新蒸馏出的酒需经过一段时间的贮存陈化,使酒体更加醇厚。

- 勾调:将不同批次、不同年份的酒按一定比例调配,形成稳定口感。

在《红高粱家族》中,酿酒场景被赋予特殊的意义,小说中的"十八里红"不仅是物质的酒,更是一种精神象征,余占鳌通过酿酒确立了自己在村里的地位,酒坊成为权力较量的场所,酒则成为勇气与血性的催化剂,莫言这样描写酿酒过程:"那酒浆像血一样红,像火一样热,像蜜一样甜,像爱人的嘴唇一样柔软。"这种将酿酒高度诗意化的处理,使红高粱酒超越了日常饮品的范畴,成为文化记忆的情感载体。

值得一提的是,随着健康意识的提升和消费习惯的变化,传统高粱酒市场面临挑战,一些酒厂开始探索高粱酒的创新之路,如开发低度化、保健型高粱酒,或结合现代营销手段重塑品牌形象,使这一传统饮品在新时代焕发生机。

红高粱从乡土符号到国际认同的演变

"红高粱"从一个地方性农作物发展为具有国际影响力的文化符号,这一过程折射出中国当代文化在全球语境中的传播轨迹与认同机制,在莫言获得诺贝尔文学奖之前,"红高粱"主要被视为中国乡土文学的一个特色意象;而在莫言获奖后,特别是在全球化语境下,"红高粱"逐渐被国际社会接受为理解中国文化的一个代码。

红高粱获得国际认同的路径主要体现在以下几个层面:

跨媒介传播的放大效应,从莫言的小说,到张艺谋的电影,再到各类舞台剧、绘画、音乐等艺术形式的改编与再创作,"红高粱"故事通过不同媒介的接力传播,不断拓展其受众范围和文化影响力,每种媒介都从自身特性出发,挖掘"红高粱"符号的不同侧面,共同构建了一个立体多元的文化形象。

学术阐释的意义增值,随着莫言作品被翻译成多种语言,国际汉学界对"红高粱"意象的解读日益深入,不同文化背景的学者从比较文学、文化人类学、后殖民理论等角度出发,赋予"红高粱"更为丰富的阐释可能,这些学术研究提升了"红高粱"在国际知识界的能见度与讨论价值。

文化旅游的实地体验,山东高密的"红高粱影视基地"、莫言旧居等实体空间的开发,为国内外游客提供了接触"红高粱"文化的直接渠道,通过实地参观、情景体验等方式,"红高粱"从一个文学虚构变成了可感知、可参与的活态文化,增强了其国际传播的感染力。

品牌延伸的经济价值。"红高粱"的文化影响力也催生了一系列衍生产品,如红高粱酒、红高粱主题工艺品等,这些商品在流通中不自觉地进行着文化传播,使"红高粱"符号进入国际消费者的日常生活。

"红高粱"的国际认同也面临着文化折扣的挑战,由于文化背景的差异,国外受众对"红高粱"象征意义的理解难免存在偏差或简化,如何既保持"红高粱"文化的本真性,又使其能够被不同文化背景的受众所