最新消息:权力仕途,一个信访科员的逆袭之路权力仕途,我能看到官场等级!

故事梗概

-

基层磨砺:徐志远作为985高校优秀毕业生,放弃一线城市高薪工作,怀揣理想回到家乡基层,在信访局从科员做起,每天面对群众的抱怨和系统内的推诿。

-

命运转折:一次偶然机会,徐志远冒险将真实民情报告递给来视察的省委书记张明远,这份报告与当地政府粉饰太平的汇报形成鲜明对比。

-

贵人赏识:张明远对这位敢说真话的年轻人印象深刻,亲自考察后将他调入省政府政策研究室,成为自己重点培养的年轻干部。

-

初试锋芒:徐志远参与重要政策制定,与经验丰富的老处长观点相左却坚持己见,引发机关内部对这位"空降兵"的议论和非议。

-

暗流涌动:省发改委副主任徐国良对徐志远快速晋升心怀不满,暗中布局阻碍其发展,预示着权力道路上的危机与挑战。

本次写作重点放在徐志远从基层信访干部到被省委书记赏识的关键转折,以及他初入省政府后面对的全新挑战和复杂人际关系,展现权力场中的机遇与风险。

第一章 信访办的年轻人

徐志远用力搓了搓脸,试图驱散值班室里挥之不去的困意,窗外的雨已经连续下了三天,信访局门口的水泥地面积了一层薄薄的积水,倒映出灰蒙蒙的天空,他把第五杯速溶咖啡的残渣倒进垃圾桶,看了看手表——上午九点二十,距离正式上班还有十分钟,但信访大厅外已经排起了长队。

"徐科长,昨天那个上访的老头又来了。"刚入职的实习生小王探头进来,声音压得很低,"还带了七八个同村的。"

徐志远放下杯子,整了整有些发皱的白衬衫领口,这已经是他本周第三次处理李老汉的信访案件了,三年前,李老汉所在的村子被划入开发区,土地征收补偿款被层层克扣,到村民手里时只剩承诺的三分之一。

"让他们先去3号调解室等着,我马上过去。"徐志远从抽屉里取出一个厚厚的文件夹,里面全是关于李家村土地纠纷的材料,作为信访局综合科最年轻的副科长,28岁的徐志远已经习惯了这种日复一日的调解工作。

信访大厅里弥漫着潮湿和汗味混合的气息,徐志远穿过拥挤的人群时,几个熟面孔向他点头致意,在这个岗位上三年,他认识了太多这样面带愁容的上访者——被拖欠工资的农民工、拆迁补偿不到位的老城区居民、医疗事故受害者家属...

"李大爷,您先喝口水。"徐志远走进调解室,给情绪激动的老人倒了杯温水,"您带这么多人过来,我们反而不好谈事。"

"小徐啊,不是我不讲理!"李老汉拍着桌子,皱纹里嵌着常年风吹日晒的痕迹,"镇上说今天给答复,可刚才打电话又说领导出差了!我们等了一年又一年,地没了,钱也不给够,这日子怎么过?"

徐志远翻开笔记本,认真记录老人们的每一句诉求,他知道,这种集体上访如果处理不好,随时可能演变成群体性事件,作为985大学行政管理专业的高材生,他本可以像同学们一样进入一线城市的央企或外企,却执意考回家乡的公务员,当时导师劝他:"基层公务员系统是最消磨人的地方,你的才华会被埋没。"但他坚信,从最基层做起才能真正了解这个国家的治理逻辑。

第二章 意外机遇

调解持续了两个小时,徐志远终于说服老人们暂时回家等待,他揉了揉太阳穴,手机突然震动起来——局长办公室的紧急来电。

"志远,立刻到我办公室来!省委张书记临时决定来我们局视察,半小时后就到!"

徐志远心头一紧,省委书记张明远是出了名的"微服私访"型领导,经常不打招呼就到基层单位检查工作,去年邻市的环保局长就因为在突击检查中应对不力被当场免职。

他快步走向局长办公室,走廊上已经一片忙乱,工作人员正手忙脚乱地布置欢迎横幅,保洁阿姨拼命擦拭本就一尘不染的玻璃门。

"志远啊,你是局里笔杆子最硬的。"局长擦了擦额头的汗,"赶紧准备个汇报材料,重点突出我们信访局今年取得的'三化解一提升'工作成效,特别是群体性事件预防方面的创新举措..."

徐志远接过局长递来的数据表格,上面显示信访积案化解率高达92%,他心里清楚,这个数字注水严重——很多案件只是暂时压下去,根本没有实质解决,就像李家村的土地问题,镇上每次都以"正在研究"搪塞过去,信访局也只能反复安抚。

回到办公室,徐志远盯着电脑屏幕发呆,按照惯例,他应该把材料写得花团锦簇,把所有问题都包装成成绩,但今天,他鬼使神差地新建了一个文档,开始如实记录自己经手过的典型案例——那些被敷衍了事的投诉、推诿扯皮的责任部门、因长期得不到解决而陷入绝望的上访者...

"徐科长,省委车队已经到路口了!"小王的喊声把他拉回现实。

徐志远深吸一口气,迅速打印了两份材料:一份是局长要求的"成绩总结",另一份是他刚写好的"问题反映",他把后者折好塞进西装内袋,心跳如擂鼓。

第三章 直面省委书记

信访局全体人员在门口列队迎接,五辆黑色轿车缓缓驶入院内,第二辆车的车门打开,一位身材高大的中年男子迈步而出——正是省委书记张明远。

张书记没有立即走向准备好的会议室,而是直接来到信访大厅,与排队群众攀谈起来,徐志远注意到,当一位残疾人讲述自己医疗纠纷维权的艰辛时,张书记的眉头越皱越紧。

"这位同志,你是负责哪块工作的?"张书记突然转向站在后排的徐志远。

徐志远感到所有人的目光瞬间集中在自己身上,局长在一旁拼命使眼色,暗示他按排练好的说。

"报告书记,我是综合科副科长徐志远,主要负责信访案件的分流督办和重点案件的协调处理。"

"年轻人,你觉得群众反映的问题,有多少是能够得到彻底解决的?"张书记的问题直指核心。

会议室陷入死一般的寂静,徐志远手心沁出汗水,他知道自己站在职业生涯的十字路口——要么说场面话明哲保身,要么...

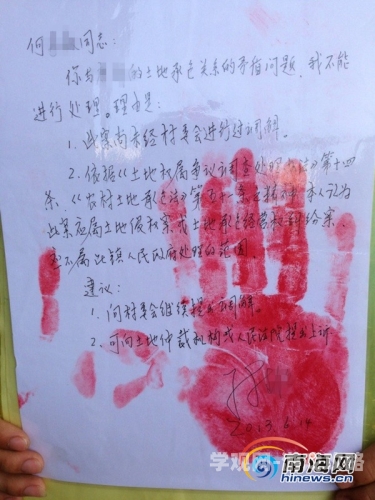

"书记,我有一份材料想请您过目。"徐志远从内袋取出那份问题反映,双手递上,"这是我在实际工作中遇到的一些典型案例和思考。"

张明远接过材料,当场翻阅起来,随着阅读深入,他的表情越来越严肃,材料中详细记录了十几个信访案件的处理过程,包括相关部门互相推诿的具体细节,以及一些明显违反政策的行政决定。

"徐科长,你这份材料写得很实在。"张书记合上文件,环视在场所有干部,"比那些花里胡哨的汇报强多了,我们有些干部,整天想着怎么讨好上级,却忘了公务员前面还有'人民'二字!"

视察结束后,局长脸色铁青地把徐志远叫到办公室。

"你知不知道自己在做什么?那份材料里提到的问题,很多都涉及到市县领导!你一个小小的副科长,还想翻天不成?"

"局长,我只是如实反映情况。"徐志远平静地说,"如果连真实情况都不敢说,问题永远解决不了。"

"幼稚!"局长拍案而起,"你以为就你清高?等着瞧吧,有你苦头吃!"

第四章 破格提拔

出乎所有人预料的是,一周后,省委组织部直接下发调令:破格提拔徐志远为省政府政策研究室综合处一级主任科员。

这个消息在小县城掀起了轩然大波,政策研究室虽然不在权力核心部门,但却是直接服务省委省政府决策的智囊机构,更是培养后备干部的摇篮,通常只有名校博士或资深处级干部才有机会调入,而徐志远只是一所普通本科毕业、工作刚满四年的基层公务员。

赴省城报到前一天,徐志远接到了张明远书记亲自打来的电话。

"小徐啊,我看了你三年的考核记录和大学时期的论文,你在基层的思考很有价值,但还缺乏宏观视野,政策研究室是个锻炼人的地方,希望你能保持这份敢说真话的勇气,同时学会更全面地看问题。"

"谢谢书记的信任,我一定不负期望。"徐志远握着电话的手微微发抖。

"权力不是用来享受的,而是用来解决问题的工具。"张明远的声音通过电话线传来,带着某种沉重的分量,"希望你能一直记得信访大厅里那些群众的面孔。"

挂断电话,徐志远望着窗外渐渐暗下来的天色,他想起自己第一天到信访局报到时的情景——局长语重心长地说:"在信访局工作,最重要的是学会'和稀泥',把事情糊弄过去就行。"当时他还不以为然,如今才明白,在这个庞大的行政系统里,保持棱角需要多大的勇气和代价。

第五章 初入省府

省政府大院比徐志远想象中还要庄严,高耸的灰色围墙,持枪站岗的武警,需要刷卡才能通过的层层门禁...所有细节都在无声地诉说着这里的权力分量。

政策研究室位于主楼