最新消息:惹爱成性,当情感变成一种无法自拔的依赖惹爱成性最刺激的小说推荐

爱的边界在哪里?

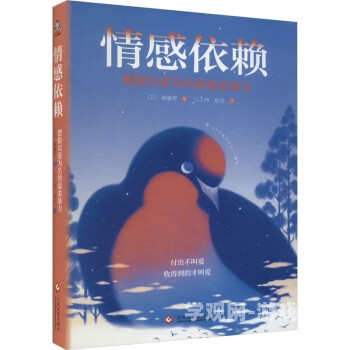

"惹爱成性"这个词组,乍听之下似乎带着某种浪漫色彩,但在心理学和社会学层面,它揭示的是一种可能带来痛苦的情感模式——当一个人对爱情、亲密关系产生过度依赖,甚至到了"成性"(成为习惯或本能)的程度,这种状态往往会扭曲正常的感情关系,甚至演变成一种自我伤害的行为模式。

为什么有些人会陷入"惹爱成性"的循环?是原生家庭的影响,还是现代社会的情感焦虑?这种依赖模式会如何影响个人的心理健康和人际关系?本文将从心理学、社会学和真实案例出发,深入探讨这一现象,并给出可行的应对建议。

什么是"惹爱成性"?

1 字面解析与深层含义

"惹爱"意味着主动或被动地引发爱情或强烈的情感依恋,"成性"则表示这种行为已固化为一种习惯或性格特征,结合起来,"惹爱成性"描述的是一个人习惯性地追求或陷入情感依赖,甚至在不健康的关系中反复循环。

2 心理学视角:依恋理论

心理学家约翰·鲍比(John Bowlby)的依恋理论指出,早期与父母的关系会影响成年后的亲密关系模式,安全型依恋的人能建立健康的情感关系,而焦虑型或回避型依恋的人则容易陷入极端的情感依赖或疏离。

"惹爱成性"的人往往属于焦虑型依恋——他们害怕被抛弃,会不断寻求对方的确认,甚至以牺牲自我为代价维持关系。

3 社会学视角:现代情感消费主义

在社交媒体时代,"爱情"被包装成一种即时满足的消费品,短视频里的甜蜜片段、偶像剧里的浪漫情节,都在强化"爱情至上"的价值观,使一些人误以为"没有爱情的人生是不完整的",进而陷入"不断恋爱"的循环。

为什么会"惹爱成性"?

1 童年创伤与情感补偿

许多"惹爱成性"的人在成长过程中经历过情感忽视或过度控制。

- 父母离异或长期争吵,让孩子对稳定关系产生渴望。

- 被过度溺爱,导致成年后仍然依赖他人提供情感支持。

- 遭受过情感虐待,误以为"痛苦=爱"。

2 社会压力与孤独经济

现代社会的快节奏生活让许多人感到孤独,而"恋爱"成为最便捷的情感出口,据统计,中国的"空巢青年"已超过9200万,其中不少人通过频繁恋爱填补空虚感。

3 多巴胺的成瘾机制

爱情初期的大脑化学反应与毒品成瘾类似——多巴胺的大量分泌让人感到愉悦,当激情消退,"惹爱成性"的人会本能地寻找下一段关系,以维持这种快感。

"惹爱成性"的四种典型表现

1 关系跳蚤:无法忍受空窗期

特征:刚结束一段关系就立刻进入下一段,甚至同时维持多段暧昧关系。

案例:某网友自述:"分手后第三天就和别人约会,不是喜欢新的人,只是害怕独处。"

2 拯救者情结:爱上"问题伴侣"

特征:总是被需要"拯救"的人吸引(如酗酒者、情绪不稳定者),通过付出获得存在感。

心理学解释:这种模式可能源于童年时试图"拯救"不幸福的父母。

3 情感勒索:以爱之名的控制

特征:"如果你爱我,就应该……"通过制造愧疚感维系关系。

危害:长期下去,双方都会感到窒息,最终关系破裂。

4 自我放弃型依恋

特征:为迎合伴侣完全改变自己,失去个人边界。

案例:某女性长期忍受伴侣的精神打压,只因"害怕再也找不到人爱自己"。

如何打破"惹爱成性"的循环?

1 建立健康的自我认知

- 练习独处:从每天10分钟开始,逐渐适应不依赖他人的状态。

- 写情绪日记:记录自己在关系中的真实感受,识别不健康模式。

2 重塑依恋模式

- 安全基地训练:通过心理咨询重建安全感。

- 正念练习:观察自己的情感需求,而非冲动行动。

3 设定情感边界

- 明确底线:哪些行为是不可接受的?

- 学会说"不":健康的爱不需要无条件妥协。

4 发展多元情感支持

- 培养深度友谊:爱情不是情感满足的唯一来源。

- 参与兴趣社群:通过共同爱好建立归属感。

爱不是依赖,而是共同成长

"惹爱成性"的本质,是把爱情当成了填补内心空洞的工具,真正成熟的爱,是两个完整的人相互滋养,而非两个残缺的人彼此纠缠。

如果你发现自己正陷入这种模式,承认问题是改变的第一步,通过自我觉察、专业帮助和社会支持,完全有可能打破循环,建立真正平等、健康的情感关系。

爱应该让人自由,而非囚禁。