最新消息:乾隆帝与两位格格,历史真相与影视演绎的界限乾隆要了紫薇小燕子的清白是第几集

在中国古典电视剧《还珠格格》中,乾隆皇帝与民间格格紫薇、小燕子之间的情感纠葛构成了引人入胜的戏剧冲突,这一热门剧情引发了公众对"乾隆是否侵犯了两位格格的清白"的热议,本文将深入探讨这一话题,从历史记载、文学创作与伦理道德三个维度进行全面剖析。

影视剧情节回顾与历史背景辨析

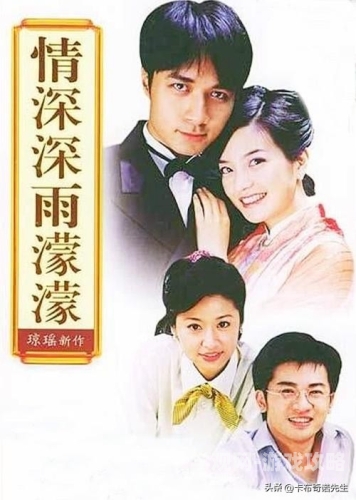

1998年首播的《还珠格格》塑造了几个深入人心的角色形象:紫薇是乾隆皇帝与民间女子夏雨荷所生的私生女,温婉知书达理;小燕子则是活泼好动的街头艺人,阴差阳错被误认为格格,剧中这两位年轻女子与乾隆皇帝之间的互动,构成了剧情的核心张力。

影视剧中确实存在着一些易引发误解的情节设计,乾隆对小燕子表现出过度的宠爱,有时甚至超越了一般父女关系的界限;他对紫薇的特别关注也带有暧昧色彩,这些艺术处理为剧情增添了戏剧性,但我们必须清醒认识到:电视剧不等于历史。

从历史记载来看,乾隆皇帝(1711-1799)在位长达60年,是清朝历史上执政时间最长的皇帝,真实的乾隆帝共有41位后妃,育有27个子女,根据《清史稿》等官方记载,乾隆是一位极为自律且重视礼法的君主,对后宫管理严格,不太可能出现剧中那种逾越伦理的行为。

值得注意的是,"格格"在清朝是皇族女儿的尊称,并非如剧中那样可以随意册封,历史上的乾隆皇帝对子女教育极为严格,尤其是对公主们的管教更为谨慎,将影视剧中的戏剧化情节简单等同于历史事实,是对历史的不尊重。

文学创作自由与历史真实的平衡探讨

《还珠格格》作为一部古装偶像剧,其首要目的是娱乐大众而非还原历史,编剧在创作过程中采用了大量艺术加工手法:

- 人物关系重构:将历史上帝王家庭的关系简化为更具戏剧冲突的形式

- 时代背景淡化:弱化了清朝严格的社会等级制度

- 情感线索夸张:放大了人物之间的情感波动以满足观众期待

这种创作手法在全球影视产业中十分常见,西方影视作品如《都铎王朝》对亨利八世的演绎,印度影视剧对莫卧儿王朝的描述,都采取了类似的艺术加工策略,问题的关键在于:观众能否理性区分虚构与真实?

从传播学角度看,《还珠格格》的巨大成功使部分观众将荧幕形象等同于历史人物,这种现象被称为"文化记忆替代",尤其对青少年观众而言,他们获取历史知识的渠道有限,更容易将戏剧情节误认为史实。

影视创作者在享有艺术自由的同时,也应当承担一定的社会责任,1976年,美国传播学者乔治·格伯纳提出"培养理论",指出大众传媒对观众世界观有着潜移默化的塑造作用,历史题材作品的创作需要考虑可能产生的社会影响。

历史人物评价的伦理维度分析

将现代伦理标准简单套用于历史人物评价存在方法论上的问题,历史学家黄仁宇在《万历十五年》中提出:"评判古人必须将其置于当时的时空环境中",18世纪的中国社会与21世纪在性别观念、家庭伦理等方面都存在巨大差异。

从史料来看,乾隆皇帝在处理家庭关系上确实存在可以被批评之处,他对继后那拉氏的处置引发了后世争议;他对某些皇子的严厉管教也备受质疑,但这些都是基于当时政治需要的决策,与电视剧演绎的个人情感纠葛有本质区别。

影视剧中"帝王情爱"主题的流行反映了大众对权力与情感交织的永恒好奇,从莎士比亚的《李尔王》到今天的宫斗剧,这一题材长盛不衰,但负责任的历史剧应当帮助观众理解历史的复杂性,而非简单地将古人行为现代化或妖魔化。

媒体素养与历史认知的建议

面对历史题材影视作品,观众培养批判性思维至关重要:

- 多源验证:通过阅读正规历史书籍验证影视情节

- 语境理解:将历史人物行为放在特定时代背景下考量

- 动机分析:思考艺术创作的商业诉求与表达意图

- 价值分辨:区分娱乐目的与历史教育功能

教育机构也应加强历史教育与媒介素养的培养,2020年教育部发布的《大中小学媒介素养教育指导纲要》特别强调了对虚构与真实信息的辨别能力。

对影视创作者而言,不妨考虑以下改进方向:

- 在片头或片尾注明"本故事纯属虚构"的提示

- 配套制作历史背景介绍短片或图文资料

- 聘请历史顾问确保重要史实不出现硬伤

- 在戏剧性与历史真实性间寻找更平衡的表达

总结与思考

回到最初的问题:"乾隆是否侵犯了紫薇小燕子的清白"这一设问本身就混淆了历史与艺术的界限,真实历史上的乾隆皇帝与虚构角色紫薇、小燕子之间不可能存在这种关系。

值得深思的是,为何这类问题能够引发公众热议?它反映了三个深层次社会现象:

- 历史知识的普遍欠缺与对戏剧化叙事的依赖

- 对古代权力关系的猎奇心理与简化解读

- 现代社会性别意识提升后对历史人物的回溯性质疑

《还珠格格》作为一部成功的商业影视作品,其价值在于娱乐大众而非传授历史知识,观众在享受剧情的同时,应当保持清醒认知:影视作品中的帝王形象经过艺术放大,与真实历史人物有着本质区别。

真正的历史研究需要严谨的态度与方法,我们评价历史人物时,应当基于可靠史料,考虑时代背景,避免用现代观念简单评判古代行为,唯有如此,才能建立起对历史的尊重与理解。

在信息爆炸的时代,培养辨别虚实的能力已成为必备素养,当我们讨论历史与艺术的关系时,不妨记住法国历史学家马克·布洛赫的告诫:"理解过去不是为了审判古人,而是为了更好地面向未来。"