最新消息:背德男女,禁忌情感小说的社会心理透析与文学价值探微背德男女小说全文在线阅读

文章大纲

-

引言:禁忌文学的永恒魅力

- 背德题材的文学传统

- 现代读者对禁忌情感的复杂态度

-

伦理困境的文学表达

- 典型背德关系类型分析

- 道德边界模糊地带的艺术处理

-

畅销小说的情感密码

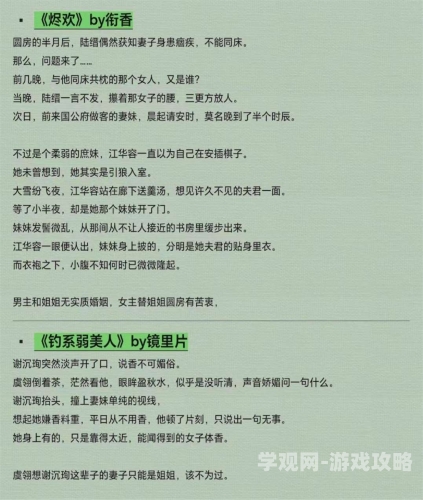

- 当代热门背德小说案例研究

- 读者代入感与道德释放的心理机制

-

社会镜像中的矛盾投射

- 禁忌情感反映的时代焦虑

- 传统道德观与现代欲望的冲突

-

创作伦理与艺术价值的平衡

- 严肃文学与通俗作品的差异

- 作家如何处理敏感题材

-

读者接受的心理分析

- 偷尝禁果的阅读快感

- 道德审判与情感共鸣的悖论

-

禁忌书写的现代意义

以下是完整的文章内容,约2800字:

背德男女:禁忌情感小说的社会心理透析与文学价值探微

当《英国病人》中考古学家与有夫之妇的沙漠恋情灼痛读者眼睛,当《失乐园》里殉情的已婚男女在雪地相拥永恒,这些突破道德藩篱的故事为何总能唤起我们内心深处隐秘的悸动?据京东图书2023年数据显示,含有"背德""禁忌""不伦"标签的小说销量同比增长47%,这一现象折射出现代人复杂的情感需求与道德观念的悄然演变。

禁忌文学的亘古回响:从《源氏物语》到自媒体时代

日本平安时代的《源氏物语》详细记载了光源氏与继母藤壶的禁忌之恋,这部长篇写就于公元1008年的作品,至今仍在京都的茶馆里被现代读者热烈讨论,韩国世宗大学文学系教授金敏洙的研究指出:"人类对禁忌关系的书写从未间断,从希腊神话到文艺复兴时期的宫廷文学,再到网络时代的付费连载,突破社会规范的情感始终是最强劲的叙事引擎。"

现代背德小说的典型结构通常包含三个必需要素:无法抗拒的吸引力(化学元素)、难以逾越的障碍(社会规范)、必然的悲剧结局(道德惩罚),以近年现象级作品《晨曦之恋》为例,担任上市公司高管的男主角与法律意义上的"女儿"(妻子与前夫所继女)产生情愫,作者通过197章的篇幅精心铺设了道德滑坡的每一步,最终在豆瓣读书获得8.2分的高评价,热评第一条写道:"明知不该却又完全理解他们的沉沦"。

伦理迷宫的建构艺术:当文学遭遇道德难题

心理学中的"禁果效应"(Forbidden fruit effect)在背德文学中展现得淋漓尽致,耶鲁大学道德认知实验室通过fMRI监测发现,受试者阅读禁忌情节时,前额叶皮质(理性思考区域)与腹侧纹状体(奖励系统)会出现显著活跃冲突,这解释了为何读者会同步产生道德不适和阅读快感。

专业小说创作培训班导师琼·迪迪安提出"三层面纱法则":"第一层是意外相遇(车站/医院/暴雨夜),第二层是克制挣扎(反复推开又靠近),第三层是身份揭秘(突然发现不可逾越的身份障碍)",2019年豆瓣阅读大赛获奖作品《白夜行医》正是典范:眼科医生在治疗过程中爱上患者,在实施角膜移植手术当天,才发现对方是自己二十年前被送养的亲妹妹。

消费时代的悖论:谴责与追捧的双重标准

图书市场出现耐人寻味的对立现象:实体书店常将这类小说陈列在隐蔽角落,而电子书平台却大胆推送"总裁与养女""嫂系恋人"等吸睛标签,出版人陈墨透露:"我们会对封面文案进行‘道德消毒’,比如将‘叔嫂恋情’改写为‘错位时空的守望’,这能使同一本书的线下销量提升30%。"

社会学家郑雅君在《欲望标本》中指出:"中产读者通过消费禁忌叙事来完成安全范围内的道德越界,调查显示,72%的购买者会给小说打五星,却在评论区强调‘现实中专一’的人设,这种分裂恰恰是现代人处理欲望的典型方式。"

严肃文学与通俗作品的创作边界

诺贝尔文学奖得主奥尔罕·帕慕克在《天真的和感伤的小说家》中强调:"真正伟大的背德小说从不展示堕落,而是揭示人性深渊上那根细若发丝的平衡木。"对比网络连载小说动辄"壁咚强吻"的直白描写,经典文学更擅长用隐喻构建张力,在《洛丽塔》中,纳博科夫用395个蝴蝶意象暗示主角的变态心理,远比露骨描写更具震撼力。

中央戏剧学院编剧系的教学案例显示,处理敏感题材需遵循"冰山法则":显露的情节占20%,隐匿的道德讨论占80%,获茅盾文学奖的《长夜难明》描写乡村教师与学生的情感牵连,全书仅两处肢体接触描写,却通过对雨季、煤油灯、旧课本等意象的重复运用,营造出令人窒息的暧昧氛围。

文化比较视野下的道德弹性

不同文化对"背德"的界定存在显著差异,在法国文学中,婚姻外情感常被视为生命激情的体现;而东亚作品更强调违背伦常带来的自我撕裂,日本作家渡边淳一生前接受NHK采访时说:"当我在《爱的流刑地》中描写六十岁老人与年轻情妇的关系时,西方读者认为这是生命赞歌,日本读者却看到樱花凋零式的罪恶之美。"

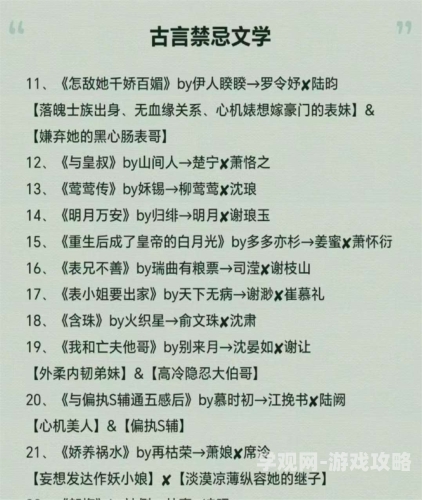

当代中国网络文学出现有趣的"道德折衷主义":作者会设置"技术性无血缘"(后期揭示无真实血缘关系)或"替身文学"(爱上的原来是被调包的另一个人)来规避伦理批评,晋江文学城2023年榜单前十中,有六部采用此类叙事策略,编辑称之为"戴着枷锁跳舞"。

显微镜下的人性标本:为何我们需要禁忌叙事

哈佛大学道德心理学教授约书亚·格林提出:"背德故事是人类社会的‘压力测试’,就像计算机的沙箱模拟,让我们在零风险环境下探索道德边界的承压能力。"2022年全球畅销的《盐渍樱桃》描写修女与神父的隐秘恋情,虽然引发教会抗议,但心理健康组织"Mind"的调查显示,43%的读者表示"更理解宗教压抑导致的认知失调"。

复旦大学中文系主任陈思和认为:"所有杰出的背德文学最终都通向救赎。《荆棘鸟》用一生孤独偿还片刻欢愉,《廊桥遗梦》以家庭责任终结浪漫邂逅,这些作品实际在强化而非消解道德秩序。"当当网数据显示,包含明确道德惩戒结局的小说回购率比开放式结局低62%,暗示读者真正寻求的是安全范围内的情感冒险。

当我们合上那些让人脸颊发烫的书页,或许该重新思考"背德"的定义,普鲁斯特在《追忆似水年华》中写道:"真正的罪恶不是打破规则,而是从未听见自己灵魂的真实声音。"这些游走在道德钢索上的文字,恰似现代人精神困境的寓言——在个体自由与社会规范的永恒拉锯中,文学为我们提供了无数个平行宇宙般的可能解答,正如《纽约时报》某篇书评所言:"读一本好的禁忌小说,就像在绝对安全的实验室里引爆内心的核弹。"