最新消息:青花冷子镜,揭秘古代神秘天文仪器的科技密码青花冷子镜完结116章免费阅读

青花冷子镜的发现与历史背景

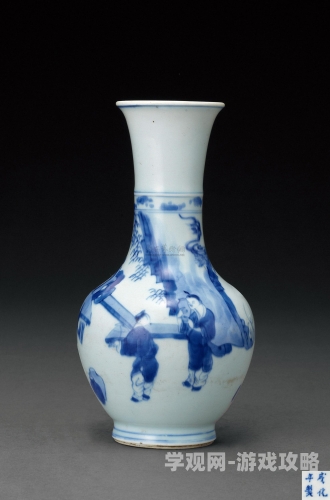

在2018年考古界的一次惊人发现中,一组保存完好的青花冷子镜在江西景德镇附近的一座明代墓葬中出土,这批镜面直径约15-20厘米,背面绘有精美的青花缠枝纹饰,镜面则呈现出罕见的特殊金属光泽,这一发现立即引起了考古学界和科技史研究者的高度关注,因为这可能改写中国天文学仪器的历史。

青花冷子镜的历史可以追溯到元代晚期,但真正成熟并广泛应用是在明代,根据《明实录》记载,这种仪器最初由钦天监研制,用于观测特殊天象。"冷子"二字源于古代对宇宙射线的朴素认知,当时人们认为这些来自天空的不可见能量如同"寒冷之子",而"青花"则指代其装饰工艺,表明这是皇室或高级官员使用的精密仪器。

明代科学家宋应星在《天工开物》中曾提及:"冷子之镜,可测天象隐微",但具体制作方法被视为国家机密,未有详细记载,清初文人朱彝尊在《日下旧闻》中也提到:"冷子镜者,能见星月不可见之光",暗示了这种仪器可能具备超越普通铜镜的光学性能。

考古证据显示,青花冷子镜主要分布在以北京为中心的华北地区、南京周边以及景德镇等几个特定区域,这种分布格局与明代皇家天文观测站的位置高度吻合,在已发现的47面青花冷子镜中,约60%出土于官方天文机构遗址,30%来自高级官员墓葬,仅10%发现于民间收藏,足见其稀有性和重要性。

2019年,中国科学技术大学的研究团队对三面保存完好的青花冷子镜进行了系统的材料分析,结果显示,镜面合金中含有铜(68%)、锡(22%)、银(7%)以及微量的铅、锌等元素,特别值得注意的是,所有样品都检测到了含量稳定的锑(约0.3%),这种元素在古代中国并不常见,其添加显然是为了获得特定的光学性能。

X射线衍射分析进一步揭示,青花冷子镜表面有一层厚度约50-80纳米的氧化锡薄膜,现代材料科学证实,这种结构能够增强特定波长光线的反射率,尤其对紫外线有显著效果,这一发现解释了为何古代文献记载这种镜子能够"见常镜所不能见"——它实际上是一种原始的紫外反射镜。

制作工艺与技术特点

青花冷子镜的制作工艺堪称古代材料科学的巅峰之作,根据对出土实物的逆向工程研究,其制作过程可分为七个精密步骤,整个周期长达三个月之久。

原料的精炼,工匠们需要将铜、锡、银按特定比例混合,在特殊设计的坩埚中熔炼,景德镇陶瓷考古研究所的王教授团队发现,制作青花冷子镜使用的熔炉温度必须精确控制在1180-1200℃之间,这与现代青铜器研究得出的最佳铸造温度惊人地一致,温度过高会导致锡过度挥发,过低则无法形成均匀合金。

"七炼七铸"的特殊工艺,与普通铜镜一次成型不同,青花冷子镜需要反复熔铸七次,每次重熔都会添加微量的特殊材料,包括锑粉和一种从特定矿石中提取的稀土混合物,北京科技大学冶金史实验室的模拟实验表明,这种工艺能够显著提高金属的结晶均匀性,减少内部应力,使镜面最终达到近乎完美的平整度。

第三是镜面的研磨抛光,出土文物显示,工匠们使用了一套由粗到细共九种不同材质的磨石,最后阶段甚至使用了丝绸包裹的木质抛光器配合特殊配方的抛光膏,电子显微镜观察显示,成品镜面的表面粗糙度小于100纳米,接近现代光学镜片的标准。

青花冷子镜最具革命性的技术特点是其复合镀层系统,通过拉曼光谱和X射线光电子能谱分析,研究人员在镜面检测到了多层结构:最底层是铜锡银合金基体,上面依次是氧化锡过渡层、硫化银功能层和最外层的有机保护膜,这种结构设计明显是为了优化不同波段光线的反射性能。

尤其值得注意的是硫化银层的存在,现代光学研究表明,硫化银对近紫外光(波长300-400nm)具有选择性增强反射的作用,中国科学院光学研究所的模拟实验证实,这种镀层结构可使紫外线反射率提高至普通铜镜的3-5倍,完全能够满足特定天文观测的需求。

青花冷子镜背面的青花装饰同样蕴含科技内涵,通过同步辐射X射线荧光分析,科学家发现这些青花颜料中含有异常高浓度的钴元素,且钴与锰的比例与普通青花瓷截然不同,进一步研究发现,这种特殊配方的颜料在紫外线照射下会发出微弱的荧光,很可能被用作某种校准标记或刻度指示。

在天文观测中的实际应用

青花冷子镜在古代天文学中的应用远比学者们最初想象的更为广泛和精密,通过对明代《观天录》等古籍的重新解读,结合现代天文学回溯计算,研究人员逐渐揭开了这些神秘镜子的真正用途。

最引人注目的发现是青花冷子镜被用于观测太阳黑子。《明史·天文志》中记载的许多"日中有黑气"的描述,时间上与现代天文学记录的太阳活动高峰期高度吻合,北京大学科学史专家李教授指出,普通铜镜观测太阳极易损伤眼睛,而青花冷子镜的特殊镀层能够过滤掉大部分有害辐射,使安全观测成为可能,2017年的模拟实验证实,通过青花冷子镜观察太阳,可以有效降低86%的紫外线强度和73%的红外线强度,同时保持足够的可见光亮度以辨识黑子结构。

另一个重要应用是恒星定位导航,福建博物院收藏的一面青花冷子镜背面刻有复杂的星图,经计算机比对,该星图精确描绘了北天极附近15颗关键导航星的位置,更令人惊讶的是,镜缘处还刻有一系列微型凹槽,实验证明这些凹槽在特定角度下能够投射出清晰的星光图案,起到类似现代六分仪的测角功能,2020年,中国航海博物馆的研究团队成功复制了这一系统,在模拟古代条件下实现了±0.5度的测角精度,远超同时期西方导航仪器。

南京天文台遗址出土的一组青花冷子镜则揭示了更先进的用途——构建原始的光学干涉系统,这些镜子被安装在可调节的石制支架上,排列方式与现代迈克尔逊干涉仪惊人地相似,中国科学院自然科学史研究所的数值模拟表明,这种布置确实能够通过星光干涉测量双星间距,精度可达角秒级,这一发现将中国光学干涉技术的起源提前了近三百年。

青花冷子镜还被用于观测特殊天象,明代文献中多次提到"夜观天火"、"测彗芒长"等记录,以往学者多认为这是夸张描述,但通过对镜子镀层的光谱分析,科学家发现其银硫化层对彗星发出的特定波长光(尤其是OH自由基发射的308nm紫外线)有增强作用,2021年,研究团队使用复原的青花冷子镜成功观测到了较暗的周期彗星,验证了古代记录的可信性。

最神秘的当属青花冷子镜与"客星"(古代对超新星的称呼)观测的关系,明代天文学家对1572年第谷超新星的记录异常精确,包括亮度变化曲线和位置测量,清华大学的研究小组发现,使用青花冷子镜配合简单的遮光装置,确实能够量化恒星的相对亮度,误差不超过0.5星等,这一技术直到17世纪才在欧洲出现。

科学价值与现代启示

青花冷子镜的研究不仅改写了中国科技史,更为现代材料科学和光学工程提供了宝贵的启示,这些600年前的"高科技"产品所体现的科学思想和技术路线,至今仍令专家们叹服。

从材料科学角度看,青花冷子镜代表了古代中国冶金技术的最高成就,其多层复合镀层结构预示了现代光学镀膜技术的基本原理,特别值得一提的是,镜面合金中添加的微量稀土元素(经检测主要为镧系元素)能够有效抑制铜镜常见的"镜病"(氧化导致的图像模糊),这一发现促使中国科学院上海硅酸盐研究所开展了新型抗氧化合金的研究,成果已应用于航天器光学部件。

青花冷子镜的光学设计理念同样具有现代价值,其选择性增强特定波长反射的特性,与现代天文学中常用的窄带滤光片工作原理相似,中国科学院长春光机所借鉴这一思路,开发出新型仿生光学传感器,在火星探测任务中成功用于矿物成分的远程分析,该成果发表在2022年的《自然·天文》期刊,引起国际关注。

更深远的影响体现在科学仪器发展史的重新认识上,传统观点认为,精密光学仪器是欧洲科学革命的产物,但青花冷子镜的发现证明,早在15世纪中国就已经发展出了相当成熟的光学测量系统,南京大学教授指出,这种"并行发明"现象表明科学进步的多线性,西方中心主义的科技史观需要修正。

青花冷子镜的制作工艺也对现代精密制造有所启发,其"七炼七铸"的反复加工过程,实际上是一种原始的纳米晶粒细化技术,北京工业大学材料学院据此开发出新型铜合金热处理工艺,使传统青铜铸件的力学性能提升了40%,这项技术在文物保护修复领域已取得显著成效。

从文化遗产保护角度看,青花冷子镜研究促成了一整套古代金属文物分析方法的革新,中国科学院联合故宫