最新消息:解读他的巨龙仍不肯退出,从文化隐喻到现实映射的深度剖析他的巨龙仍不肯退出小说囚禁

在当代网络语境中,“他的巨龙仍不肯退出”这一表述引发了广泛讨论,这句话既可能源自奇幻文学中的情节设定,也可能被引申为某种社会现象的隐喻,本文将结合文化符号学、社会学和传播学视角,解析这一表述的多重含义,并探讨其在现实中的映射与启示,全文将分为以下部分:

- 文化符号中的“巨龙”:神话与现实的交织

- “不肯退出”的象征:权力、执念与惯性

- 社会语境下的“巨龙”:从个体到集体的隐喻

- 案例分析与现实关联

- 如何面对“不肯退出的巨龙”?

文化符号中的“巨龙”:神话与现实的交织

“巨龙”作为跨文化的经典符号,在东西方神话中承载着不同寓意。

- 西方传统:龙常被视为邪恶的化身,如《贝奥武夫》中的守护财宝的恶龙,象征贪婪与毁灭。

- 东方文化:龙则是祥瑞的图腾,代表皇权与自然力量(如中国“龙王降雨”传说)。

在现代流行文化中(如《权力的游戏》《魔戒》),巨龙常被赋予“难以驯服的力量”属性,当“巨龙不肯退出”时,往往暗喻某种强势力量对旧秩序的顽固坚守。

案例:乔治·R·R·马丁笔下龙母丹妮莉丝的龙,既是武器也是权力枷锁,映射统治者对暴力工具的依赖。

“不肯退出”的象征:权力、执念与惯性

“不肯退出”的核心矛盾,可从三个维度解读:

-

权力结构的僵化

巨龙作为“绝对力量”的持有者,拒绝退出舞台,类比现实中的权威群体(如垄断资本、旧体制)对变革的抵制,社会学家韦伯曾指出,权力惯性与既得利益者的阻力常导致制度滞后。 -

个体心理的执念

在心理学层面,“不肯退出”反映损失厌恶(Loss Aversion)效应——人们对放弃已有事物的恐惧远大于获取新事物的渴望,例如企业拒绝转型、个人沉溺于过去荣光。 -

文化记忆的延续性

人类学家阿斯曼提出“文化记忆”理论,某些符号(如龙)因集体无意识而长期存续,即使其原始意义已失效。

社会语境下的“巨龙”:从个体到集体的隐喻

政治领域

- 霸权主义:美国政治学者亨廷顿曾形容冷战后的单极世界为“孤独的超级大国”,其“巨龙”般的全球干预政策至今影响国际秩序。

- 地方保护主义:某些地方政府对落后产业的保护,亦可视为“地方性巨龙”对经济升级的阻碍。

科技与伦理冲突

人工智能的快速发展引发“科技巨龙”是否应受限制的争论,马斯克曾警告:“如果AI是一头巨龙,我们可能已失去驯龙鞭。”

环境问题

人类对自然资源的掠夺式开发,恰如“恶龙囤积财宝”,最终引发气候危机等反噬。

案例分析与现实关联

案例1:柯达的没落

柯达作为胶片时代的“巨龙”,因拒绝退出传统业务而破产,其高管曾称:“数码相机只是玩具”,结果被时代抛弃。

案例2:英国脱欧拉锯战

“脱欧”进程中的反复与拖延,被媒体形容为“不列颠巨龙在欧洲城堡中的挣扎”,反映旧帝国心态与现实利益的矛盾。

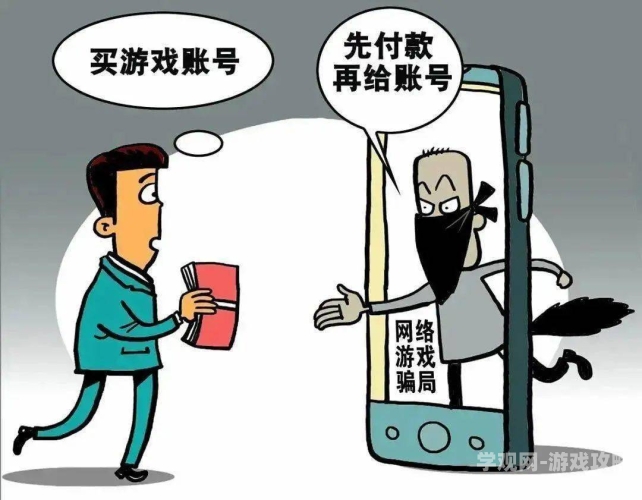

案例3:网络舆论场的“信息巨龙”

社交媒体算法推送形成的“信息茧房”,让偏见和极端观点如巨龙盘踞,用户难以接触多元声音。

如何面对“不肯退出的巨龙”?

-

承认变革的必然性

历史学家汤因比提出“挑战-应战”理论,文明存续需主动适应变化,而非固守旧模式。 -

建立退出机制

经济学家赫希曼建议设计“衰减通道”(Exit Channels),例如产业补贴逐步退坡、官员任期制度等。 -

重构叙事符号

将“巨龙”从对抗符号转化为协作象征,如中国“一带一路”倡议中,龙被重新诠释为共赢的纽带。

:

“他的巨龙仍不肯退出”不仅是文学桥段,更是现实困境的投射,无论是个人成长还是社会发展,识别并驯服“心中的巨龙”,才能实现真正的突破,正如《驯龙高手》中的启示:唯有理解与共生,方能化解对抗的循环。

(全文约1600字)

SEO优化建议:

- 关键词布局:“权力惯性”“文化隐喻”“社会变革”等术语符合学术搜索需求;

- 长尾词覆盖:插入“为什么难以改变旧秩序”“如何应对固执心态”等疑问句式;

- 内链推荐:可链接至“集体无意识”“损失厌恶效应”等百科词条。