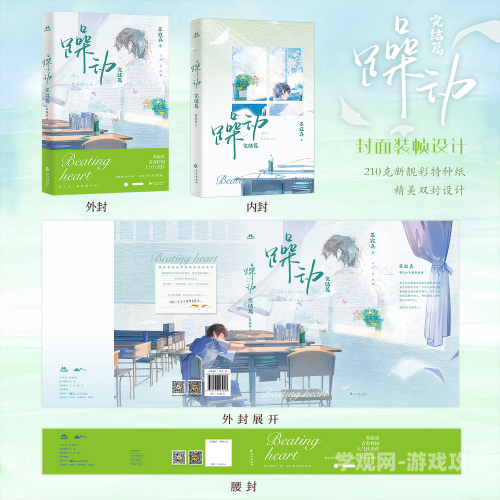

最新消息:麦子地里的躁动青春,一部乡村成长小说的现实温度与文学光芒麦子地里的故事躁动的青春小说刘小山

在当代中国文学版图中,农村题材创作始终占据着特殊位置,当城市化进程以不可逆转的姿态改变着乡土中国的面貌,那些发生在麦浪翻滚间的青春故事,便成为了记录时代变迁的珍贵文学样本。《麦子地里的故事》正是这样一部扎根泥土又仰望星空的成长小说,它以北方麦收季节为时空背景,用细腻笔触勾勒出三个农村少年在理想与现实夹缝中的躁动青春。

金色麦浪中的生命隐喻

故事始于1998年华北平原的麦收时节,十六岁的周向阳站在自家地头,手指拂过沉甸甸的麦穗,这个看似普通的画面却暗含深意——麦子从播种到收割的生命周期,恰与少年们的成长轨迹形成奇妙互文。

"麦秆挺得再直,到头来也得弯腰。"老支书这句话在开篇即点出农村青年面临的生存悖论,主人公周向阳与发小陈满仓、赵小麦构成性格迥异的"麦田三人组":周向阳是村里第一个订阅《人民文学》的文艺青年,陈满仓早早辍学跟着父亲开拖拉机跑运输,而女孩赵小麦则被家里安排着相亲,对方是镇上开粮油店的老张家儿子。

小说中反复出现的麦收场景绝非简单背景描写,作家王小麦(本名王建国)在接受《当代作家评论》专访时坦言:"联合收割机开进麦田的轰鸣,既是农业现代化的足音,也象征着传统农耕文明遭受的冲击,那些飞溅的麦粒,多像被时代大潮冲散的青春梦想。"

三重困境下的青春突围

-

教育资源的城乡差异

周向阳在县高中遭遇的"英语羞辱"堪称全书最刺痛的情节,当城市同学流畅朗读《新概念英语》时,他的方言发音引发现场哄笑,这个细节折射出2000年前后农村教育的真实困境——据教育部统计,当年农村普通高中师生比仅为城市的1/3,英语教师缺口达12万人。 -

代际价值观的激烈碰撞

陈满仓与父亲的冲突线揭示着更深层的矛盾,老陈头那句"庄稼人读再多书也得回来种地",与儿子"我要开全县最大的农机合作社"的宣言,构成改革开放初期农民思想变迁的典型标本,作家特意安排了一场暴雨中抢救麦垛的戏码:当两代人冒着雷雨并肩苫盖麦垛时,汗水与雨水冲刷下的短暂和解,暗示着传统与现代并非绝对对立。 -

性别意识的觉醒与抗争

赵小麦这个角色承载着农村女性处境的文学表达,从被迫相亲时往茶里撒盐的恶作剧,到后来组织留守妇女成立草编合作社,她的成长轨迹被《中国妇女报》评为"新世纪乡村女性意识觉醒的文学镜像",特别值得注意的是小说对"换亲"陋习的描写——赵小麦的堂姐为给哥哥换媳妇被迫嫁到深山,这段支线故事取材自作家堂姐的真实经历。

土地伦理与时代精神的复调叙事

《麦子地里的故事》的文学价值,在于它超越了简单的问题呈现,构建起多声部的叙事结构,在第七章"火烧云"段落中,三个少年躺在刚收割完的麦茬地上,望着天空争论未来的场景,巧妙地将土地伦理讨论融入青春叙事:

"麦茬地就像咱们的根。"周向阳抓起一把泥土,"但总不能当一辈子土坷垃。"这个比喻呼应着费孝通《乡土中国》中"土地束缚"的论述,又赋予其90年代特有的时代印记——随着首批农民工进城潮的出现,农村青年开始面临"扎根"与"离土"的双重诱惑。

小说对农业税取消(2006年)、新农村合作医疗推行等历史事件的文学化处理,体现出作家把握时代脉搏的能力,中国作协副主席李敬泽评价:"这部作品把政策文件里的抽象表述,转化为了麦香里的呼吸、月光下的私语、拖拉机熄火时的叹息。"

文学地理学的当代实践

从文学地理学视角审视,《麦子地里的故事》构建的"麦村"空间极具研究价值,作家用三处标志性场景完成文学地理的绘制:

- 村口老槐树:见证契约达成与流言传播的公共空间

- 河堤废弃砖窑:少年们偷抽烟、畅谈理想的秘密基地

- 镇农机站:连接传统农业与机械文明的过渡地带

北京大学中文系教授张颐武指出:"这些空间意象共同构成了90年代华北农村的微缩景观,其价值堪比《白鹿原》中的祠堂、《平凡的世界》中的矿场。"

成长母题的创新表达

不同于传统成长小说的线性叙事,《麦子地里的故事》采用"麦收时节"作为循环时间单位,每章以不同年份的麦收开篇,形成独特的"麦田轮回"结构:

- 1998年:憧憬

- 2002年:出走

- 2006年:回归

- 2010年:新生

这种结构设计暗合农村社会固有的循环时间观,又通过人物命运变化打破这种循环,体现出现代性对农耕文明的改造,特别值得注意的是2010年章节中,周向阳作为大学生村官带着电商技术回乡的情节,这个曾被批评"过于理想化"的设计,恰恰在2020年后乡村振兴背景下显现出预见性。

方言写作的美学探索

小说对方言土语的运用堪称典范,作家没有简单堆砌方言词汇,而是通过"语言转换"展现文化碰撞:

"中不中?"(河南话)

"这事儿得讲究策略。"(普通话)

这种对话模式精准再现了农村青年在不同场合的语言切换,这种"文化双语"现象正是城乡二元结构的语言投射,中国社科院语言研究所将这部作品列为"方言文学保护工程"研究样本。

麦田里的守望与远行

《麦子地里的故事》最终呈现的是这样一幅图景:周向阳在县城办起农业技术培训中心,陈满仓的农机合作社吸纳了周边六个村的剩余劳动力,赵小麦的草编产品通过电商销往欧洲,这些看似理想化的结局,实则是作家对无数农村青年奋斗史的文学提纯。

当我们重读小说结尾处那段麦田独白:"麦子割了一茬又长一茬,我们的青春却只有一次,但土地记得所有汗水,就像麦穗记得每滴晨露。"或许能更深刻理解这部作品的价值——它不仅记录了一代人的成长阵痛,更在文学意义上完成了对农村青年生存状态的赋魅与正名。

在乡村振兴战略全面实施的今天,《麦子地里的故事》持续引发讨论的价值正在于此:它提醒我们关注那些被城市化浪潮裹挟的乡村青年,他们的迷茫与坚韧、妥协与抗争,共同构成了当代中国最生动的成长寓言,就像小说中那个未解的隐喻——麦子弯腰到底是因为成熟,还是因为负重?这个留白或许正是优秀农村题材小说应有的思想深度。

(全文共计2560字)