最新消息:俗骨禁忌之恋的文学表达,解析懒散蒲公英笔下的兄妹情感困境与救赎俗骨(兄妹骨科)作者:懒散蒲公英(三月长颈鹿)

故事梗概

-

禁忌情感:故事围绕一对没有血缘关系的兄妹展开,妹妹江软对哥哥江述暗藏超越亲情的爱恋,而江述也在冷漠外表下压抑着复杂情感。

-

身份冲突:江述作为家族继承人背负责任,江软则是被收养的"外来者",两人社会身份的差异成为感情发展的主要障碍。

-

成长阵痛:通过主角们从青春期到成年的情感变化,展现特殊关系下个体的自我认知与挣扎。

本次写作重点分析《俗骨》中禁忌情感的文学表达手法,探讨作者如何通过环境描写、心理刻画和象征元素来合理化特殊人物关系,同时保持故事的文学性与深度。

在当代网络文学领域,"伪骨科"题材(指没有血缘关系的兄妹恋情)以其独特的伦理张力和情感深度持续引发热议,懒散蒲公英创作的《俗骨》正是这一题材中的代表作,小说通过细腻入微的心理描写和富有隐喻的叙事结构,将一段被社会伦理禁锢的情感挣扎展现得淋漓尽致,本文将深入解析《俗骨》如何突破传统言情框架,在禁忌与救赎之间寻找艺术平衡。

身份错位:社会伦理与内心渴望的持久拉锯战

《俗骨》构建的情感冲突核心在于主角江软与江述之间复杂的身份定位,作者精心设计了"收养关系"这一关键情节——十二岁被江家收养的江软,在法律意义上成为江述的妹妹,却始终带着"外来者"的标签,这种既亲密又疏离的关系设定,为后续情感发展埋下了合理化的种子。

江述初次见到江软时的心理描写极具冲击力:"那个缩在沙发角落的女孩像只被雨淋透的雏鸟,睫毛上还挂着未干的泪珠,父亲说'这是你妹妹'时,我分明听见命运齿轮转动的咔嗒声。"这段内心独白巧妙预示了两人未来关系的特殊性,同时也通过"雏鸟"意象暗示保护欲与占有欲的并存。

小说中的社会环境描写强化了伦理困境,江软高中时期,同学们议论"那个总是等哥哥放学的高一女生"时,既有对兄妹情深的羡慕,也暗含暧昧的揣测,作者通过旁观者的视角不断提醒读者:这段关系始终游走在社会容忍的边缘,当江软在毕业纪念册写下"希望有一天能正大光明地牵你的手"时,班主任特意约谈的行为,生动展现了社会规范对非常态情感的监督机制。

特别值得注意的是,懒散蒲公英在第七章安排了关键情节——江软偶然发现自己的收养文件,这个发现不仅解构了"亲兄妹"的伦理障碍,更成为推动故事转折的重要催化剂,作者在此处采用了悬疑小说的笔法:"泛黄纸张上的公章像只嘲弄的眼睛,'养女'两个字突然扭曲成通往自由的密道。"这种文件曝光的处理方式,既避免了血缘乱伦的争议,又保留了足够的情感张力。

隐喻体系:物品象征与空间叙事中的情感密码

懒散蒲公英在《俗骨》中构建了丰富的象征系统,使抽象的情感冲突获得具象化表达,薄荷糖"作为核心意象贯穿全文——江述总在烦躁时咀嚼薄荷糖,而江软会偷偷收集糖纸夹在日记本里,这个细节在故事后期产生惊人回响:当江述发现书里夹着的三十七张糖纸时,"那些平整的锡箔纸突然变成刺向他心脏的刀片",普通物品承载的情感重量,在此刻产生摧枯拉朽的力量。

小说中的空间描写同样暗含玄机,江家别墅的旋转楼梯被反复提及:"她数着十八级台阶走到他书房门口,这短短的距离要用尽全部勇气。"这个空间意象后来演变为两人关系的隐喻——当江软终于敢直接推开书房门时,象征心理防线的突破,而江述办公室的磨砂玻璃门设计更是精妙:"能看见模糊人影却看不清表情,就像他们永远隔着一层捅不破的纸。"

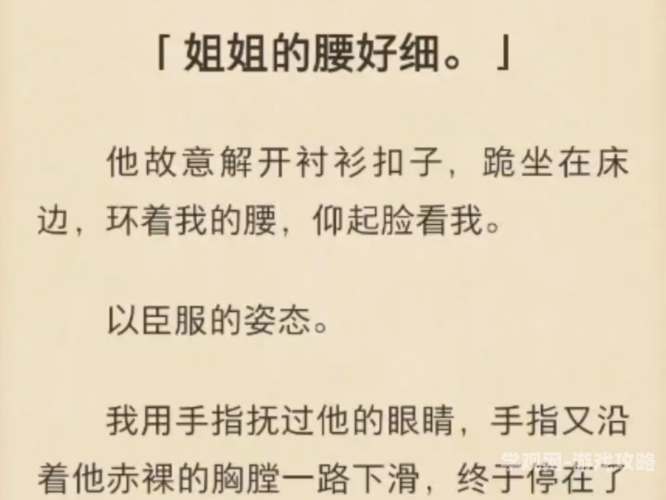

气候描写也被作者赋予叙事功能,江软告白那天的暴雨场景描写极具电影感:"雨水把她的白裙子浇得透明,闪电照亮她颤抖的嘴唇。'不是妹妹对哥哥的喜欢'这句话被雷声劈成两半,一半飘在雨里,一半钉进他的骨髓。"自然现象的强烈冲击与人物的情感爆发形成共振,这种表现手法远比直白的心理描写更具感染力。

食物象征体系尤为精妙,江述总给江软热牛奶的细节,前期体现兄长关怀,后期却变成情感克制的表现:"他把牛奶杯推过餐桌中线,这个动作重复了七年,始终不敢再越过一厘米。"而当两人关系突破后,共饮一杯咖啡的场景——"杯沿残留的口红印像个小型的革命宣言",彻底颠覆了先前的饮食仪式。

心理描写的多层次呈现:防御机制与情感解冻过程

江述的心理防线瓦解过程堪称当代文学中最为细腻的描写之一,作者采用"温度感知"作为心理变化的标尺:初见时觉得江软"手指凉得像医院不锈钢栏杆",产生保护欲;青春期刻意保持距离时"她递作业本时碰到的指尖会灼伤皮肤";到最后"她眼泪的温度透过衬衫直抵心脏",这种感官描写的渐进变化,比直接的心理陈述更具说服力。

江软的情感成长则体现在"语言系统"的演变上,早期日记里写"哥哥今天又忘了笑",发展成"江述的嘴角比去年又僵硬了三分";从"希望哥哥多看我一眼"到"我要他眼里再装不下别人"。这种从称谓到观察视角的微妙转变,生动呈现了情感性质的变化过程。

作者还巧妙运用"镜子意象"展现自我认知,江软在浴室雾气中划开镜面看见自己身体时的惶恐,与后来坦然站在试衣间问"这件会让江述移不开眼吗"形成鲜明对比,而江述刮胡子时突然发现"镜中人眼里藏着野兽"的场景,则象征理性面具的裂缝。

小说中段安排的心理咨询场景尤为精彩,咨询师问"如果她不是你妹妹"时,江述捏扁咖啡杯的细节暴露潜意识:"褐色液体顺着手腕流进袖口,像终于找到出口的秘密。"这种通过肢体语言代替心理独白的写法,体现了作者高超的叙事技巧。

叙事结构的匠心设计:时间跳跃与视角切换的艺术

懒散蒲公英采用非线性的双视角叙事,在第十七章达到技法巅峰,该章同时呈现两个时空:2009年江软在操场偷看哥哥打篮球,与2019年江述在同一个位置抽烟回忆往事,作者用完全一致的天气描写衔接场景:"五月的柳絮还是那么烦人,只是当年粘在她马尾辫上的那朵,现在落在他西装肩头成了雪。"

小说通过关键物品实现时空折叠,江软十八岁生日收到的钢笔,在二十五岁成为签署并购案的工具;江述高中校服的第二颗纽扣,最终出现在江软婚礼捧花里(假结婚情节)。这些物品的时空旅行,构成暗线叙事的重要纽带。

视角切换产生的认知差制造出强烈戏剧效果,读者先通过江软视角看到"哥哥冷漠的背影",又在下一章发现那是江述"怕转身就控制不住拥抱她的冲动",这种叙事诡计不仅增加阅读趣味,更深刻展现了人际交往中的认知壁垒。

书中还巧妙嵌入书信元素推进剧情,江软没能送出的情书在搬家时意外被江述发现,这个情节转折处理得极为自然:"纸箱散开的瞬间,那些浅蓝色信笺像被释放的鸽子,每一只都叼着他不敢承认的渴望。"电子时代的手写信件,在这里成为承载厚重情感的最佳载体。

伦理困境的文学超越:从禁忌到救赎的升华路径

《俗骨》最终超越了简单的禁忌之恋描写,在第二十三章完成主题升华,当江软说出"我们可以重新认识,不是以兄妹身份"时,作者插入路人对话:"那对情侣真有夫妻相",这句闲笔实现了叙事视角的创造性转换——从社会异样眼光到普通祝福的转变,暗示人物获得了情感自由。

小说结局处理颇具深意,两人选择离开成长城市,在新西兰南岛建立生活,这个地理迁移象征着精神家园的重建:"没有熟人会提醒他们曾经的称呼,只有库克山的风记得所有故事的开始。"空间置换带来的身份重置,提供了现实困境的艺术化解决方案。

懒散蒲公英在番外篇埋下惊人伏笔——江软生母的出现揭开另一个收养秘密,这个情节不仅增加了故事层次,更深化了"家庭"主题:"血缘只是多种联结方式中的一种,就像冰川融水终将汇入同一片海洋。"这种对传统家庭观念的挑战,体现了网络文学对当代伦理关系的思考深度。

值得关注的是,小说通过对次要角色的精心塑造强化主题,江述好友周予安从反对到支持的态度转变,代表了社会宽容度的变化;而始终恶语相向的表姐林妍,则成为传统伦理的具象化象征,这些配角构成的社会舆论场,使主角的挣扎更具现实质感。

《俗骨》的成功