最新消息:网络论坛白洁现象的文化解读与社会影响分析白 洁 论坛

本文以网络论坛中的"白洁"现象为研究对象,探讨了这一特殊网络文化符号的起源、传播路径及其社会影响,研究发现,"白洁"作为一种具有多重文化含义的网络符号,其演变过程反映了当代网络亚文化的发展轨迹,文章首先梳理了"白洁"在网络论坛中的出现与发展历程,分析了其在不同网络群体中的接受与变异;从文化传播学的角度探讨了"白洁"现象所折射出的网络群体心理和亚文化特征;评估了此类网络现象对主流文化、社会伦理及青少年价值观的影响,并提出了相应的引导建议,本研究对于理解网络亚文化传播机制、把握网络社群心理特征具有重要的理论价值和现实意义。

白洁在网络论坛中的出现与发展历程

"白洁"最初作为网络文学中的一个虚构人物形象出现于2000年代初的中国互联网世界,其最早的发源地已难以确切考证,但可以确定的是,这一形象通过各类文学论坛、贴吧等网络社区迅速传播并引起广泛讨论,在网络传播过程中,"白洁"已不再仅仅是一个文学角色,而是逐渐演变成一个具有多重文化含义的网络符号。

从时间维度来看,"白洁"现象的发展大致经历了三个阶段,第一阶段(2000-2005年)是"白洁"形象的原始积累期,这一时期主要在小范围的文学爱好者群体中流传,内容以文学作品为主,第二阶段(2005-2010年)是快速扩散期,随着网络论坛的普及和Web2.0技术的兴起,"白洁"相关内容开始跨平台传播,并衍生出各种变体和二次创作,第三阶段(2010年至今)则是多元化发展期,在这一阶段,"白洁"已经成为网络亚文化中的一个符号,被赋予各种新的解读和意义。

从传播路径分析,"白洁"现象呈现出典型的网络节点式传播特征,最初的传播中心是几个知名的文学论坛和网络社区,如天涯论坛、西祠胡同等,随着社交媒体的兴起,传播路径变得更加复杂多元,微博、微信公众号、知乎等平台都成为新的传播节点,值得注意的是,"白洁"相关内容在不同平台上的呈现形式和讨论角度存在显著差异,这反映了不同网络群体的接受偏好和价值取向。

形态演变来看,"白洁"从最初的文字描述逐渐发展为包含图像、视频、表情包等多种形式的综合文化符号,网络用户不仅消费"白洁"相关内容,还积极参与内容的再生产,通过二次创作、评论互动等方式不断丰富和重塑这一符号的内涵,这种用户生成内容(UGC)模式极大地加速了"白洁"符号的变异和扩散。

网络群体对"白洁"现象的接受与变异

不同网络群体对"白洁"现象的接受呈现出明显的分层特征,通过对各大论坛相关帖子的内容分析发现,青年群体(18-30岁)是讨论和传播"白洁"内容的主力军,这一群体对"白洁"的接受往往带有解构主流文化的倾向,相比之下,年长网民(30岁以上)则表现出更为保守的态度,常常对相关内容提出道德质疑。

从性别维度来看,男性用户和女性用户对"白洁"的关注点存在显著差异,男性用户更倾向于从感官刺激角度消费相关内容,而女性用户则更多关注"白洁"形象背后的性别权力关系和社会隐喻,这种性别差异在各大论坛的讨论中表现得尤为明显,例如在女性用户为主的豆瓣小组中,白洁"的讨论往往涉及女性主义视角的分析。

网络亚文化群体对"白洁"符号的挪用和改造尤为值得关注,在各种网络亚文化圈层中,"白洁"被赋予新的意义和功能,在二次元文化圈中,"白洁"被萌化、卡通化;在游戏玩家社群中,"白洁"形象被制作成游戏MOD;在弹幕视频网站中,"白洁"相关视频成为特定群体交流的暗号,这种变异过程充分展现了网络亚文化的创造力和适应性。

网络群体对"白洁"的接受还表现出明显的情境依赖性,同一用户在不同网络场景下对"白洁"的态度可能截然不同,在匿名性高的论坛中,用户更倾向于表达对"白洁"的原始兴趣;而在实名制或半实名制的社交平台上,则更多表现出道德审视的姿态,这种双重标准反映了网络身份管理的复杂性。

"白洁"现象折射出的网络群体心理特征

"白洁"现象背后折射出的网络群体心理特征具有多重性,它反映了网络社群对禁忌话题的猎奇心理,在主流文化对某些话题保持缄默的背景下,网络群体通过"白洁"这样的符号来探索和讨论社会禁忌,满足好奇心,这种心理在青少年网民中表现得尤为突出。

"白洁"现象体现了网络社群的叛逆心理和反权威倾向,部分网民通过消费和传播"白洁"相关内容来表达对主流道德规范的质疑和挑战,这种叛逆往往不具有明确的政治指向,而是表现为一种文化姿态,这种心理特征在贴吧、论坛等较为开放的讨论空间中表现得更为明显。

第三,"白洁"的传播过程中显示出网络群体的从众心理和模仿行为,当某一"白洁"相关内容在特定群体中流行时,其他成员会迅速模仿和复制,以保持群体归属感,这种心理机制在很大程度上推动了"白洁"符号的病毒式传播。

值得注意的是,"白洁"现象还反映了网络群体的情感投射机制,许多网民将个人情感、生活体验投射到"白洁"这一符号上,使其成为表达复杂情感的中介,这种情感投射在网络诗歌、同人小说等用户创作内容中表现得尤为突出。

"白洁"现象的亚文化特征分析

从文化研究的角度看,"白洁"现象具有典型的亚文化特征,它形成了独特的符号系统和表达方式,在长期传播过程中,"白洁"相关讨论发展出一套特定的词汇、图像和表达惯例,这些符号成为圈内人识别彼此的标志,某些论坛中关于"白洁"的讨论会使用特定的缩写或隐语。

"白洁"亚文化表现出明显的风格化特征,这种风格体现在内容创作、语言表达和审美取向等多个方面,网络用户通过特定的风格化表达来彰显其亚文化身份,与主流文化保持距离,这种风格化处理既是对主流文化的抵抗,也是亚文化群体内部的认同机制。

第三,"白洁"亚文化具有自我衍生的能力,亚文化群体不仅消费现成的内容,还积极创造新的变体和解读,使"白洁"符号保持活力和新鲜感,这种创造性是亚文化抵抗商业收编的重要策略,也是其保持独立性的关键。

"白洁"亚文化与主流文化之间存在着复杂的互动关系,它通过标新立异来抵抗主流;它又不断从主流文化中汲取元素进行重组和再造,这种辩证关系使得"白洁"现象始终处于动态变化之中。

"白洁"现象的社会影响评估

"白洁"现象对网络文化生态产生了多方面的影响,从积极方面看,它反映了网络文化的多样性和包容性,为不同群体提供了表达空间。"白洁"相关讨论中也包含对社会问题的反思和批判,具有一定的社会认知价值,围绕"白洁"形成的创作社群促进了网络原创内容的生产。

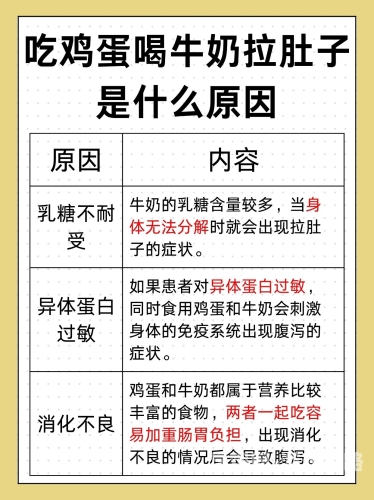

"白洁"现象的负面影响也不容忽视,部分低俗化的内容可能对青少年价值观形成不良影响,调查显示,接触过"白洁"相关内容的青少年中,有相当比例对性别关系的认知出现了偏差,一些极端化的讨论可能加剧网络空间的戾气,影响健康讨论氛围的形成。

从文化产业角度看,"白洁"现象反映了网络内容监管的难题,如何在保护言论自由的同时防止低俗内容泛滥,成为平台治理的重要课题,一些论坛已经尝试通过内容分级、关键词过滤等方式来平衡各方需求,但效果仍有待观察。

从长远来看,"白洁"现象的社会影响取决于主流文化如何应对和引导,简单的封堵往往适得其反,而通过提升网络素养、加强正面引导可能会产生更持久的效果,值得注意的是,"白洁"现象并非孤立存在,它与网络空间中其他亚文化现象相互关联,需要放在更广阔的网络文化背景下理解。

网络亚文化传播机制的理论分析

"白洁"现象为研究网络亚文化传播机制提供了典型案例,从传播学角度看,其传播过程呈现出明显的去中心化特征,与传统媒体时代的垂直传播不同,网络亚文化的传播依赖于多元节点的水平连接,每个参与者既是接收者也是传播者。

网络亚文化的传播还具有高度的语境依赖性。"白洁"相关内容在不同网络社群中的传播速度和方式存在显著差异,这种差异主要源于各社群的文化语境不同,理解亚文化传播必须充分考虑特定社群的语境因素,包括群体规范、交流习惯和历史传统等。

从符号学的角度分析,"白洁"作为一种文化符号,其意义在传播过程中不断被重构和协商,原始文本的意义已经不再是关注的焦点,重要的是网络群体如何赋予其新的解读,这种意义的流动性是网络亚文化传播的显著特征。

网络亚文化传播还表现出明显的"模因"(meme)特性,像"白洁"这样的文化单元在传播过程中会发生变异、选择和保留,遵循类似于生物进化的规律,成功的模因往往具有简单、易复制、能触发情感反应等特点,这些特点在"白洁"相关内容的传播中都有体现。

引导网络亚文化健康发展的建议

基于对"白洁"现象的研究,本文提出以下几点引导网络亚文化健康发展的建议:

应建立更加精细化的内容管理机制,简单的封堵不仅难以奏效,还可能强化亚文化群体的抵抗意识,建议