最新消息:落落清欢,繁华都市中的心灵归隐与自我救赎落落清欢南东北西

在当今这个快节奏、高压力的时代,"落落清欢"这一蕴含着东方智慧的古老概念,正以其独特的魅力重新进入现代人的生活视野,它不仅仅是一个文学意象,更是一种生活哲学,一种在纷繁复杂的世界中保持内心澄明的生活艺术,本文将从多个维度深入探讨"落落清欢"这一主题,揭示其在当代社会的现实意义与实践路径。

落落清欢的文化溯源与哲学内涵

"落落清欢"一词,源自中国传统文化中对于理想生活状态的描绘。"落落"原指草木疏朗、不拘束的样子,引申为人格的高洁与超脱;"清欢"则代表着清淡的欢愉,一种不依赖于物质享受的精神愉悦,这一概念最早可以追溯到宋代文人的诗词作品中,如苏轼在《浣溪沙》中写道:"人间有味是清欢",表达了对简朴生活中真趣的珍视。

从哲学角度看,"落落清欢"融合了儒家"安贫乐道"、道家"清静无为"和佛家"放下执着"的思想精髓,它既不是消极避世的隐逸,也不是物质匮乏的无奈,而是一种主动选择的生活态度——在拥有中不迷失,在失去时不沮丧,始终保持内心的平衡与自在,这种生活智慧在中国文人画、园林艺术、茶道文化中都有深刻体现,构成了东方美学的重要维度。

历史长河中,陶渊明的"采菊东篱下,悠然见南山",林逋的"梅妻鹤子",乃至近代丰子恺的"缘缘堂"生活,都是"落落清欢"不同时期的实践典范,这些文化记忆为我们今天理解并践行这一生活哲学提供了丰富的思想资源。

现代社会的精神困境与落落清欢的现实意义

当代社会在物质极大丰富的同时,也面临着前所未有的精神危机,消费主义不断刺激着人们的欲望,社交媒体制造着虚假的完美形象,职场竞争带来持续的压力与焦虑,在这样的环境中,人们普遍感到疲惫、空虚,甚至迷失自我。"内卷""躺平""emo"等网络流行语的盛行,正是这种集体性精神困境的语言表征。

心理学研究表明,长期的物质追求与外部评价依赖会导致"自我异化"——人们与自己真实的情感和需求脱节,陷入永无止境的比较与追逐中,哈佛大学的一项追踪研究显示,那些将幸福建立在外部成就和物质积累上的人,其幸福感曲线呈现"享乐适应"特征,即短暂的满足后很快回归基线,甚至陷入更深的失落。

"落落清欢"的现代意义恰恰在于提供了一种解毒剂,它倡导的是一种"足够"而非"更多"的生活智慧,一种从内心而非外部获取满足的能力,临床心理学家发现,实践类似理念的人表现出更高的情绪稳定性、更强的生活满意度和更健康的心理状态,在物质丰富的时代,学会"落落清欢"不是倒退,而是一种更为成熟的生活选择。

落落清欢的心理学基础与实证研究

现代心理学为"落落清欢"的生活态度提供了科学解释,自我决定理论认为,人类有自主性、胜任感和归属感三种基本心理需求,当这些内在需求得到满足时,人们会体验到更深层次的幸福。"落落清欢"正是一种关注内在需求而非外在奖赏的生活取向。

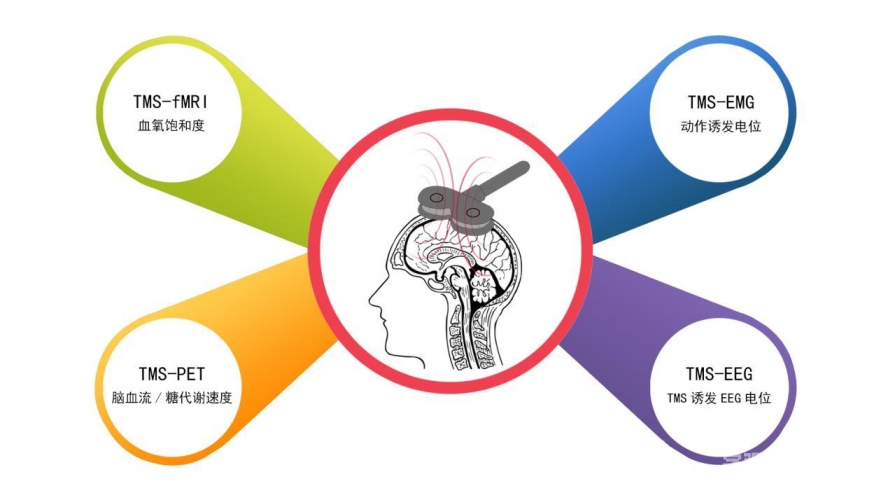

正念冥想研究显示,专注于当下、不加评判地觉察自身体验的练习,能够显著降低焦虑和抑郁水平,提升整体幸福感,这与"落落清欢"强调的"此刻此地"的满足感高度吻合,神经科学研究也发现,长期冥想者的大脑结构中与情绪调节相关的区域会出现可测量的变化。

哈佛幸福课的研究数据表明,最快乐的人不是那些拥有最多的人,而是那些对自己拥有的东西最知足的人,感恩日记的干预实验证明,每天记录几件值得感恩的小事,能在短短三周内显著提升参与者的幸福感水平。"清欢"正是这样一种对生活微小美好的敏锐感知与珍视。

积极心理学提出的"心流"概念——完全沉浸于当下活动中的最优体验状态,也与"落落清欢"有相通之处,研究发现,从事符合个人兴趣和能力挑战平衡的活动时,人们最容易进入心流状态,而这种体验本身就能带来极大的满足感,不需要外部奖励。

落落清欢的生活方式实践路径

践行"落落清欢"并非要远离现代生活,而是在日常生活中培养特定的态度与习惯,物质生活的简化是第一步——定期清理不必要的物品,抵制冲动消费,选择质量而非数量,日本整理专家近藤麻理惠的"怦然心动整理法"与这一理念不谋而合,通过只保留真正带来喜悦的物品,创造轻盈的生活空间。

数字生活的净化同样重要,设定社交媒体使用时间,关闭非必要通知,定期进行"数字排毒",可以帮助我们摆脱信息过载的困扰,MIT的研究显示,即使是小规模的注意力管理,也能显著提高工作效率和生活质量。

培养深度关系而非广泛社交是"落落清欢"的社交哲学,心理学研究表明,拥有3-5个亲密关系的人比社交广泛但关系肤浅的人更幸福,定期与重要的人进行有质量的相处,远比社交媒体的点赞互动更能滋养心灵。

发展不依赖外部评价的兴趣爱好是重要途径,无论是园艺、绘画、乐器还是写作,这些能够带来"心流"体验的活动都能增强自我满足感,剑桥大学的一项追踪研究发现,拥有创造性业余爱好的人在中老年时期表现出更好的心理适应能力。

落落清欢与职业发展的平衡艺术

在职业领域实践"落落清欢"并非意味着放弃 ambition,而是重新定义成功,斯坦福大学教授威廉·戴蒙的研究发现,那些将工作视为"使命"而非仅仅"职业"或"工作"的人,表现出更高的工作满意度和持久动力。"落落清欢"式的职业观强调内在价值而非外在标志。

设定合理的职业预期很重要,哈佛商学院的研究指出,许多职场焦虑源于不现实的比较——与媒体塑造的"超级成功"故事相比,普通人的成就显得微不足道,接受职业生涯的波动性和非直线性,能够减轻不必要的压力。

培养"工匠精神"也是职场"落落清欢"的体现——专注于工作本身的质量与意义,而非仅仅追求晋升与加薪,芝加哥大学的研究表明,具有强烈工匠精神的员工长期来看反而更容易取得职业成功,因为他们积累的是不可替代的专业能力。

学会说"不"是保持职业健康的关键技能,宾夕法尼亚大学沃顿商学院的研究强调,合理设定边界、拒绝不符合核心价值的任务,能够提高工作效能并预防职业倦怠,这与"落落"所蕴含的边界感与自主性高度一致。

落落清欢与当代家庭生活的融合

在家庭关系中,"落落清欢"体现为对简单而真实的情感连接的重视,现代家庭常常被各种课外班、社交活动和物质追求填满,反而缺少了无目的的共处时光,哥伦比亚大学的研究发现,家庭定期共进晚餐与青少年心理健康的多个指标呈正相关。

创造家庭仪式感是培育"清欢"的有效方法,无论是周日的公园散步,节日的特定食物制作,还是睡前的故事时间,这些小小的传统为家庭成员提供了安全感和归属感,牛津大学的研究表明,家庭仪式在增强家庭凝聚力和个体身份认同方面具有重要作用。

"落落清欢"的家庭教育强调"足够好"而非完美,发展心理学研究指出,追求完美育儿的父母实际上会制造更多焦虑,而接受育儿过程中的不完美,反而能创造更轻松健康的家庭氛围,这与"清欢"中的接纳智慧相呼应。

家庭空间的简化也很关键,马里兰大学的研究显示,生活在杂物较少、更有秩序的家庭环境中的儿童,表现出更好的专注力和情绪调节能力,共同参与家居整理的过程本身也能培养家庭成员的责任感与合作精神。

落落清欢与可持续生活的内在联系

从更宏观的视角看,"落落清欢"的个人实践与全球可持续发展的目标有着深刻的内在一致性,联合国环境规划署的报告指出,过度消费是当前环境危机的主要驱动力之一,选择简朴而有意识的生活方式,本身就是对地球负责的表现。

慢生活运动的研究数据表明,降低消费水平和生活节奏不仅有益于个人健康,还能减少碳足迹,瑞典的"lagom"(意为"恰到好处")生活方式研究显示,这种追求平衡的文化使瑞典在幸福指数和环境绩效指数上都位居世界前列。

"落落清欢"中的知足常乐哲学,与生态经济学提出的"稳态经济"概念相呼应——在达到一定繁荣水平后,重点应从增长转向分配和质量提升,伦敦政治经济学院的研究模型表明,这种转型对于长期生态平衡至关重要。

社区共享经济也是"落落清欢"的现代实践形式,从工具图书馆到社区菜园,这些基于共享而非占有的模式,既能满足需求又能减少资源消耗,加州大学伯克利分校的研究证实,参与共享社区的个体报告了更高的社会连接感。

跨文化视角下的落落清欢

"落落清欢"的理念在世界其他文化中也能找到共鸣,丹麦的"hygge"强调舒适、温馨的小确幸;日本的"wabi-sabi"欣赏不完美中的美;德国的"gemütlichkeit"注重舒适惬意的氛围,这些文化概念虽然表达不同,但都指向一种反精致主义、反过度消费的生活智慧。

比较文化研究显示,这些崇尚简朴满足的文化往往在幸福指数排名中位居前列,世界幸福报告的历年数据表明,物质富裕程度超过一定阈值后,幸福感的差异更多取决于社会关系、自由度和生活态度等非物质因素。

全球化带来的文化交融为"落落清欢"