最新消息:荒村野性小说,神秘与原始交织的人性狂想曲荒村 小说

引言:荒村野性小说的魅力与起源

荒村野性小说,作为中国当代文学中一个独特的分支,以其粗粝的叙事风格、原始的人性刻画和神秘的地域色彩,吸引了大批读者,这类作品通常以偏远山村为背景,通过荒诞、野性甚至暴力的情节,展现人性在极端环境下的挣扎与蜕变,从莫言的《红高粱家族》到贾平凹的《废都》,再到近年网络文学中的《荒村公寓》《鬼吹灯》等,荒村野性小说始终在文学市场中占据一席之地。

本文将从荒村野性小说的文化根源、叙事特点、代表作品及其社会意义四个维度展开,深入探讨这一文学类型的独特魅力。

荒村野性小说的文化根源

中国传统乡土文学的演变

荒村野性小说的雏形可以追溯到20世纪初的乡土文学,鲁迅的《阿Q正传》《故乡》等作品,首次将乡村的愚昧、野蛮与人性阴暗面纳入文学视野,此后,沈从文的《边城》以诗意笔调描绘湘西风情,而萧红的《呼兰河传》则揭露了乡村的压抑与残酷。

到了80年代,随着“寻根文学”的兴起,作家们开始挖掘中国乡村的原始性与神秘性,莫言的“高密东北乡”系列、韩少功的《爸爸爸》等作品,均以荒诞、魔幻的手法展现乡村的野性生命力。

民间传说与地域文化的滋养

荒村野性小说往往依托于特定的地域文化,如湘西的巫蛊、东北的萨满、西北的荒漠等,这些地域自带神秘色彩,为小说提供了丰富的素材。《鬼吹灯》中的“精绝古城”灵感来源于西域传说,而《荒村公寓》则融入了江南乡村的鬼怪轶事。

荒村野性小说的叙事特点

暴力与欲望的赤裸呈现

荒村野性小说不回避人性的阴暗面,常通过暴力、情欲、复仇等情节展现原始冲动,莫言的《檀香刑》以酷刑为线索,刻画了权力与野蛮的共生关系;余华的《活着》则通过苦难叙事,揭示生存的残酷本质。

魔幻现实主义的叙事手法

许多荒村野性小说采用魔幻现实主义手法,将超自然现象与现实交织,贾平凹的《老生》中,死人复活、鬼神显灵等情节赋予故事荒诞感;《盗墓笔记》则通过“青铜神树”“尸蟞”等虚构元素,营造出诡谲的氛围。

封闭空间中的极端人性实验

荒村往往是一个与世隔绝的封闭空间,如《荒村客栈》中的孤村、《午夜凶铃》中的诅咒录像带,在这种环境中,人性的善恶被放大,角色在求生本能与道德约束间挣扎,形成强烈的戏剧冲突。

经典荒村野性小说代表作分析

莫言《红高粱家族》——野性的赞歌

《红高粱家族》以高密东北乡为背景,通过“我爷爷”余占鳌的土匪生涯,展现了抗日背景下农民的狂野与血性,小说中“高粱地野合”“剥人皮”等场景极具视觉冲击力,将人性的野蛮与浪漫推向极致。

蔡骏《荒村公寓》——都市传说的乡村变奏

这部悬疑小说以一封神秘来信为引子,将都市白领引入一个江南荒村的诅咒中,故事融合了民间巫术、历史冤魂等元素,通过“镜中人”“鬼嫁衣”等意象,营造出惊悚氛围。

天下霸唱《鬼吹灯》——探险文学的新高度

《鬼吹灯》系列以盗墓为题材,将荒村、古墓、秘境串联成庞大的探险网络,小说中的“精绝古城”“云南虫谷”等场景,结合历史传说与虚构生物,成为荒村野性小说的商业化成功典范。

荒村野性小说的社会意义

对现代文明的反思

荒村野性小说常通过对比乡村与都市,批判现代社会的虚伪与异化。《废都》中的知识分子在欲望中堕落,而《白鹿原》中的乡土伦理则展现出更强的生命力。

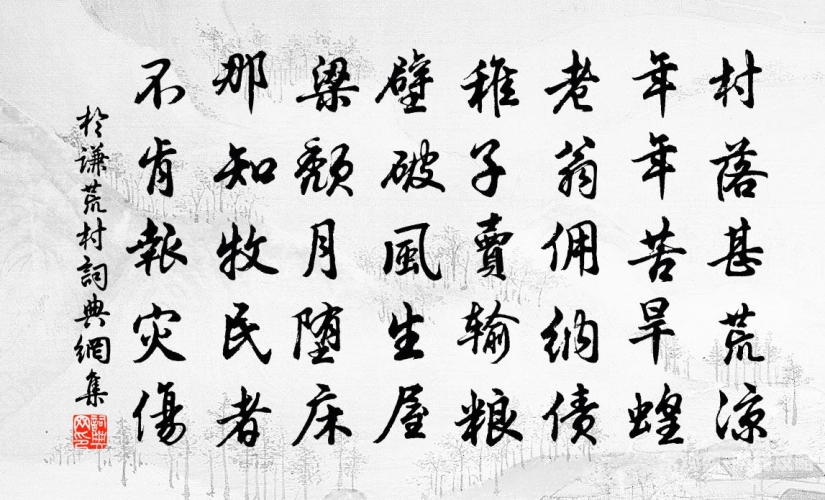

边缘群体的声音

这类小说关注被主流社会忽视的群体,如农民、土匪、巫婆等,赋予他们话语权。《丰乳肥臀》中的母亲形象、《活着》中的福贵,均以底层视角呈现历史的苦难。

商业价值与文化输出

随着网络文学的兴起,荒村野性小说衍生出大量IP,如《盗墓笔记》《鬼吹灯》的影视化改编,这些作品不仅在国内市场火爆,还通过翻译走向国际,成为中国文化输出的重要载体。

荒村野性小说的未来走向

荒村野性小说因其独特的文化基因和叙事张力,始终拥有稳定的受众,随着读者对“沉浸式体验”的需求增长,这类作品可能会进一步融合悬疑、科幻等元素,拓展更广阔的文学疆域。

无论是作为文学研究样本,还是大众娱乐消费品,荒村野性小说都将继续以其原始、野性的魅力,震撼读者的心灵。