最新消息:低手寂寞,棋坛天才的孤独与辉煌低手寂寞三部曲是哪三部

在围棋界,"低手寂寞"是一个独特而意味深长的术语,它描述的是那些棋力远超同辈,以致于在常规比赛中难以找到合适对手的天才棋手所面临的孤独状态,这种现象不仅存在于围棋界,在象棋、国际象棋等智力竞技领域也屡见不鲜,本文将深入探讨"低手寂寞"这一现象的历史渊源、现实表现、心理影响及其在当代棋坛的演变,通过具体案例和数据分析,揭示顶尖棋手光环背后的孤独人生。

"低手寂寞"的历史溯源

围棋起源于中国,相传为尧帝所创,距今已有4000多年历史,在这漫长的岁月中,"低手寂寞"现象一直伴随着围棋的发展,中国古籍《孟子·告子上》中就有"弈秋,通国之善弈者也"的记载,描述了春秋时期著名棋手弈秋因棋艺过高而难寻对手的境况。

日本江户时代是本因坊、井上、安井、林四大棋家争霸的黄金时期,也产生了诸多"低手寂寞"的典型案例,本因坊道策(1645-1702)被誉为"棋圣",他创立的"道策流"将围棋理论提升到全新高度,据记载,道策在晚年时,全日本已无人能与之匹敌,他不得不通过"让子棋"(即让对手先在棋盘上放置数子)的方式与人对弈,即便如此,对手仍难求一胜,道策曾在日记中写道:"棋枰之前,唯余孤影",深刻表达了顶级棋手的孤独感。

韩国现代围棋史上,曹薰铉九段在1980年代至1990年代初期的统治地位也体现了"低手寂寞"的特点,从1980年获得首个国内冠军到2003年,曹薰铉共获得160多个冠军头衔,期间曾创下连续10年保持韩国棋手排名第一的纪录,他的弟子李昌镐后来继承了这一统治地位,在1990年代中期至2000年代初期,李昌镐对韩国棋坛的垄断达到了令人咋舌的程度——在2000年韩国棋院公布的等级分排名中,李昌镐的分数达到3200分,而第二名仅有2800分,400分的差距在职业棋手中几乎是不可逾越的鸿沟。

"低手寂寞"的现代表现

在当代围棋界,"低手寂寞"现象以更为复杂的形式呈现,随着AI技术的介入和棋手整体水平的提高,绝对的统治变得更为困难,但阶段性、区域性"低手寂寞"仍然存在。

中国棋手柯洁在2015-2018年间展现了类似特质,2017年,柯洁的人机大战虽然以0:3负于AlphaGo,但在人类棋手中,他保持了惊人的统治力,数据显示,2017年柯洁对人类棋手的胜率高达85%,在世界大赛中对非中国棋手的胜率更是达到惊人的92%,这种压倒性优势使得柯洁在某次赛后采访中坦言:"有时候赢棋变得太容易,反而失去了挑战的乐趣。"

日本围棋的现状则从另一个角度诠释了"低手寂寞",由于日本年轻棋手断层严重,井山裕太在国内比赛中长期处于无敌状态,从2012年至2022年,井山裕太连续十年保持日本棋院等级分第一,期间七次包揽棋圣、名人和本因坊三大冠,创造了日本棋史纪录,然而在国际赛场,井山却难以再现国内辉煌,这种"国内无敌,国际乏力"的矛盾状态,形成了一种特殊的"低手寂寞"。

韩国棋手申真谞近年来的表现也值得关注,2021年,申真谞在国际比赛中的胜率达到89.3%,创下了职业棋手年度最高胜率纪录,特别是在与中国棋手的对决中,他一度取得24连胜,使得中国围棋队不得不组建专门的"抗申小组"研究对策,申真谞在某次采访中表示:"赢棋固然高兴,但更希望能遇到真正让我感到压力的对手。"

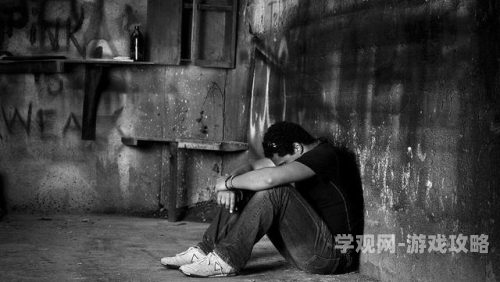

"低手寂寞"的心理维度

从心理学角度看,"低手寂寞"对棋手的影响是多层次的,美国心理学家米哈里·契克森米哈赖提出的"心流"理论指出,当个人能力远高于挑战难度时,会产生厌倦情绪;当挑战远高于能力时,则会产生焦虑,顶级棋手长期处于"厌倦"区域,这对他们的心理健康构成独特挑战。

围棋史上不乏因"低手寂寞"而陷入心理困境的案例,日本昭和棋圣吴清源在巅峰时期曾感叹:"最痛苦的不是输棋,而是没有旗鼓相当的对手。"吴清源晚年转向宗教研究,部分原因正是为了填补竞技之外的精神空虚。

现代神经科学研究也为此提供了佐证,德国马克斯·普朗克研究所2018年的一项研究发现,职业棋手在进行高难度对局时,大脑前额叶皮层活跃度显著提高;而在与实力悬殊的对手对弈时,该区域几乎处于休眠状态,长期缺乏足够刺激可能导致认知功能的部分退化,这也是为什么许多顶级棋手会主动寻求更高挑战,如与AI对战或尝试其他棋类游戏。

"低手寂寞"的应对策略

面对"低手寂寞",历代棋手发展出了多种应对方式:

-

让子棋制度:这是最传统的解决方法,通过让子(让对手先在棋盘上放置2-9子不等)来平衡双方实力,日本江户时期的"御城棋"中,高段位棋手通常要让低段位棋手3-4子,现代虽已取消正式让子比赛,但训练中仍广泛使用。

-

多面打:即一名高手同时与多名棋手对弈,吴清源在1930年代曾创下同时与10名业余高手对弈且全胜的纪录,这种方式既满足了棋手的挑战需求,也提升了效率。

-

AI训练:人工智能的出现为缓解"低手寂寞"提供了新途径,AlphaGo、绝艺等AI程序可以随意调整难度,成为理想的练习对手,据韩国棋院统计,2022年职业棋手平均每天与AI对弈2.3小时,远高于与人类对弈的1.1小时。

-

跨领域挑战:许多棋手通过涉足其他领域寻找新的挑战,中国棋手古力转型围棋解说,日本棋手羽根直树尝试将棋,都是典型案例,韩国棋手李世石甚至在退役后参加职业高尔夫比赛,寻求新的竞技体验。

"低手寂寞"的文化意义

"低手寂寞"现象超越了单纯的竞技层面,具有深刻的文化内涵,它反映了人类对卓越的不懈追求以及在巅峰处的孤独体验,中国传统文化中"高处不胜寒"的意境与"低手寂寞"有着异曲同工之妙。

日本将棋界的羽生善治曾说过:"当你在某个领域达到极致时,实际上是在与自己对话。"这种自我对话的过程往往伴随着深刻的哲学思考,围棋作为"手谈",本质上是思想交流的形式,当外部对话者缺失时,棋手只能转向内心,这在一定程度上解释了为什么许多顶尖棋手晚年都倾向于哲学或宗教研究。

从社会学角度看,"低手寂寞"也反映了精英教育的困境,当代围棋培养体系越来越专业化、低龄化,顶尖棋手往往从小就被隔离在特殊环境中成长,缺乏正常的社会化过程,中国棋院的一项调查显示,职业棋手的平均社交圈人数仅为普通人的三分之一,这种社会关系的匮乏加剧了"低手寂寞"的心理影响。

"低手寂寞"的未来演变

随着AI技术的普及和全球围棋水平趋同,"低手寂寞"现象正在发生新的变化:

-

绝对优势的消失:AI分析工具使棋手间的差距缩小,2023年数据显示,世界前十棋手之间的等级分差已从2013年的平均250分降至150分,长期垄断变得更加困难。

-

新型寂寞的产生:当所有棋手都依赖相似的AI训练时,可能产生"集体性低手寂寞"——人类棋手相对于AI都成为"低手",中国棋手连笑曾调侃:"现在不是找不到对手,而是找不到人类对手。"

-

价值取向的多元化:年轻一代棋手更倾向于将围棋视为职业而非生命全部,00后棋手如中国的王星昊、韩国的文敏钟等都表示,除了围棋还有诸多兴趣爱好,这可能改变传统的"低手寂寞"模式。

-

跨国交流的增加:中韩日围棋交流日益频繁,顶尖棋手有了更多对抗机会,2023年国际围棋赛事数量比2013年增加了3倍,这在一定程度上缓解了区域性"低手寂寞"。

"低手寂寞"既是围棋天才的荣耀勋章,也是他们不得不承受的心灵重负,从吴清源到李昌镐,从柯洁到申真谞,每一代棋王都在这孤独的高处寻找着自己的平衡点,随着围棋全球化、AI化的深入发展,"低手寂寞"的形式或许会变,但人类对智力巅峰的追求永不止息,或许正如围棋大师木谷实所言:"棋手的孤独不是缺憾,而是境界;不是终点,而是起点。"

在这方寸棋盘之间,黑白交错不仅是智慧的较量,更是灵魂的独白,当我们为冠军喝彩时,也不应忘记那些站在巅峰处的孤独身影——他们的寂寞,恰恰是推动围棋艺术不断向前的隐秘动力。