最新消息:北洋天下,1912-1928年中国军阀混战时期的政治格局与社会变迁北洋天下TXT

文章结构:

-

开篇引言(300字)

- 用1913年二次革命失败后孙中山流亡日本的场景切入

- 提出核心问题:北洋时代真的是"武夫当国"的黑暗时期吗?

-

北洋体系的形成与演变(500字)

- 从袁世凯小站练兵到接管清政府大权的过程

- 北洋六镇的军事布局与派系萌芽

- 袁世凯死后直、皖、奉三大派系的形成

-

军阀政治运作的独特逻辑(600字)

- 地方自治与中央权威的博弈(以湖南"省宪运动"为例)

- 军队私人化现象的经济基础(厘金制度与鸦片贸易)

- 外交关系中的多重博弈(日本对奉系、英国对直系的扶持)

-

社会经济的畸形发展(400字)

- 民族工业的"黄金时代"(1914-1918年)

- 农村经济的持续恶化(以白朗起义为案例)

- 城市化进程中的新社会阶层(以上海为例)

-

文化思想的多元迸发(300字)

- 军阀控制薄弱带来的思想自由

- 新式教育的推广与留学生群体

- 通俗文化的繁荣(京剧、小说、画报)

-

历史评价的再思考(结尾200字)

- 传统史观与现代研究的差异

- 军阀时期对现代中国形成的潜在影响

- 留下思考:乱世中的进步是否具有历史必然性?

下面呈现文章的具体内容:

北洋天下:1912-1928年中国军阀混战时期的政治格局与社会变迁

1913年9月15日,一艘日本邮轮缓缓驶离上海汇山码头,甲板上站着刚经历"二次革命"失败的孙中山,他凝望着逐渐远去的吴淞口炮台,身后是已被北洋军全面控制的江南各省,此时距离清朝灭亡仅过去20个月,袁世凯的北洋系不仅接管了旧王朝的军政体系,更通过善后大借款获得了列强的财政支持,这个被后来史家称为"北洋军阀"的集团,即将开启中国近代史上最复杂的十六年统治时期——表面上维持着共和体制,实则充满枪杆子政治的野蛮生长。

从新建陆军到军阀派系:北洋集团的蜕变轨迹

1895年天津小站的练兵场上,袁世凯奉命编练"新建陆军"时,恐怕未曾想到这支7000人的部队会成为改写中国历史的起点,采用德国操典的新军很快展现出与传统八旗绿营的本质区别,其军官培养体系更是孕育了后来北洋集团的骨干力量,到1905年北洋六镇成军时,这支中国最早现代化陆军已形成完整的指挥网络:第一镇驻京畿,第二镇驻山海关,第三镇驻保定,第四镇驻天津,第五镇驻山东,第六镇驻南苑。

武昌起义后,清廷被迫重新启用袁世凯,这位北洋领袖展现出惊人的政治手腕:一面逼迫清帝退位,一面通过"北京兵变"迫使南京临时政府迁都,1912年3月10日,袁世凯在北京就任临时大总统时,北洋系已经控制了直隶、山东、河南等北方核心省份,并通过安插亲信开始向南方渗透,英国驻华公使朱尔典在发给外交部的报告中特别指出:"袁将军的部下们正在各省建立某种军事寡头统治。"

袁世凯死后(1916年6月6日),北洋集团迅速分裂为三大派系:

- 皖系(段祺瑞):控制北京政府及安徽、浙江、福建等地,以日本为靠山

- 直系(冯国璋→曹锟、吴佩孚):盘踞直隶、江苏、湖北,与英美关系密切

- 奉系(张作霖):割据东北三省,后期势力延伸至山海关内

军阀间的合纵连横催生出奇特的政治生态,1920年直皖战争后,控制北京政府的直系竟然同时存在三个"合法"总统:徐世昌(1918年安福国会选出)、周自齐(1922年徐下台后国务卿摄政)、曹锟(1923年贿选上任),这种政权更迭的荒诞剧,正是北洋时期"有军则有权"法则的最佳注脚。

枪杆子里的政治经济学

军阀统治的核心密码在于军事财政的自我循环,1913年熊希龄内阁废除清代田赋解运制度后,各省截留税款成为常态,直系控制下的湖北省,1924年军费支出竟占全省财政收入的83%,为维持庞大军备,军阀们发展出各种"创新"财源:

- 鸦片经济:张作霖在东北公开种植罂粟,1925年仅热河特别区就产出鸦片700万两

- 铁路截留:京汉铁路每年3000万元收入中,吴佩孚抽走1600万作军费

- 强制公债:1926年孙传芳在江苏发行"善后公债"2000万元,实质是变相征税

更值得玩味的是军阀与地方士绅的共生关系,1922年湖南颁布《湖南省宪法》,表面是"联省自治"的进步尝试,实则是湘军总司令赵恒惕为换取地方精英支持的政治交易,该宪法第87条明确规定:"各县政府得设民选议会",但随后补充的《县议会组织法》又要求候选人必须拥有500元以上不动产——这恰恰保护了传统乡绅的政治特权。

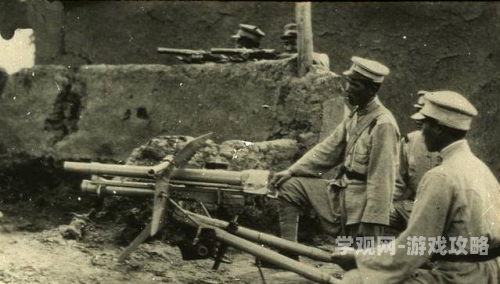

外交层面的博弈同样精彩,日本对奉系的扶持可谓"立体化"经营:除提供武器贷款(1916-1928年间总计3.8亿日元),更帮助建立奉天兵工厂(年产大炮150门、步枪6万支),而英国选择支持直系的手段更为隐蔽:通过控制海关盐税拨款,1921年一次性向吴佩孚提供价值200万英镑的军火援助。

乱世中的经济悖论与社会裂变

军阀混战意外造就了民族工业的短暂春天,1914-1918年欧洲列强无暇东顾,中国棉纺业迎来爆发式增长:纱锭数从1913年的83万枚增至1920年的223万枚,荣氏家族的申新纱厂在此期间资本扩张40倍,成为"面粉大王""棉纱大王"双重称号的拥有者,但繁荣背后暗藏危机:1924年江浙战争导致上海56家丝厂停工44家,10万工人失业。

农村的崩溃更为彻底,河南白朗起义(1912-1914)期间,起义军转战五省的根本原因正是农业破产,北洋政府档案显示,1925年河北农村地租普遍达到收成的60%,而1912年这个数字是45%,山东农民为躲避兵灾纷纷"闯关东",1927年东北移民数量突破100万人。

城市却呈现另一番景象,上海公共租界人口从1910年的50万增至1925年的100万,催生出中国第一批现代中产阶层,1923年成立的上海商业储蓄银行,存款客户中公司职员占比达37%,反映出新经济形态的活力,但灯红酒绿的南京路背后,是80%工人家庭生活在贫困线下的残酷现实。

文化专制缝隙中的思想绽放

具有讽刺意味的是,军阀对思想领域的控制薄弱反而促进了文化繁荣,北京政府教育部的档案显示,1922年全国新式学堂学生总数达到572万人,是1912年的3.2倍,陈独秀能在上海法租界创办《新青年》(1915年),某种程度上得益于皖系、直系势力的交叉地带形成的政治缝隙。

留学生群体成为思想传播的桥梁,1920年代归国的留日学生约5万人,他们带回的不仅是专业知识,更有社会主义、无政府主义等新思潮,李大钊在北大图书馆的月薪是120大洋,足够购买3000斤面粉,这种优渥待遇使知识分子获得相对独立的话语空间。

大众文化同样精彩纷呈,梅兰芳1919年赴日演出引发轰动,京剧艺术完成从"茶园杂耍"到"国粹艺术"的蜕变,上海《申报》发行量突破15万份,其副刊"自由谈"成为鲁迅杂文的主战场,更具时代特色的是月份牌广告画,将传统工笔与西方透视法结合,记录下商业与艺术的奇妙碰撞。

重新审视那段混沌岁月

传统史观将北洋时期简单定性为"黑暗倒退",但新近研究揭示出更多维度:

- 军事现代化:保定军校(1912-1923)培养出1600名军官,构成后来国民革命军的骨干

- 法律建设:《民国民律草案》(1925)首次引入西方物权体系

- 国际地位:华盛顿会议(1921-1922)收回山东权益,废除部分不平等条约

美国学者麦金农在《权力的地方化》中指出:"军阀割据客观上削弱了中央集权传统,为多元社会发展提供了可能。"这种观点或许有过度美化之嫌,