最新消息:故事梗概鹤城往事高清免费观看

-

城市轮廓:从空中俯瞰现代齐齐哈尔的钢铁森林,引出这座工业城市被时光掩埋的温柔记忆,带出"鹤城"这一充满诗意的别称由来。

-

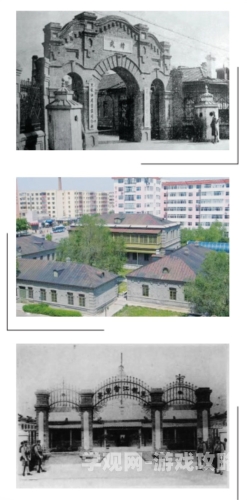

老街故事:通过商埠文化时期的老建筑、中东铁路带来的俄罗斯风情、解放后的工业转型三个历史切片,展现城市肌理中沉淀的百年沧桑。

-

人情温度:龙沙夜市此起彼伏的叫卖声中,老师傅坚持用铜勺制作糖画的匠心;二十年代的老邮局里,几代邮政人用褪色钢笔写下的城市通讯史。

-

工业记忆:第一重型机械厂生锈的龙门吊下,老工人抚摸计划经济时期奖章时的自豪与落寞;劳模墙上泛黄照片里藏着的集体主义青春。

-

自然馈赠:扎龙湿地的芦苇荡中,养鹤人靴子上的泥印记录着四十年来与丹顶鹤的共生故事;江桥抗战遗址旁,老人讲述马占山将军与鹤群的神秘传说。

-

新旧共生:现代化的万达广场玻璃幕墙倒映着百年老教堂的十字架;短视频博主用豫剧唱腔演绎东北大鼓传统段子时的文化碰撞。

在本次写作中,我们将侧重描写城市建筑中凝固的时光记忆,特别是通过解放门市场改造过程中发现的历史遗迹这条线索,串联起不同时代的城市故事,这个部分最能体现历史层积形成的城市独特气质。

穿过时光的铜门环:解码鹤城齐齐哈尔被遗忘的十二个记忆切片

站在解放门复建的青砖钟楼往北看,玻璃幕墙的万达广场与1928年建成的圣弥厄尔教堂在暮色中形成奇妙的共生关系,这座被称作"鹤城"的东北工业重镇,正在推土机的轰鸣声中,小心翼翼擦拭着记忆里的铜锈,当施工队拆除老农贸市场的水泥地面时,铁锹突然撞上了带有俄文字母的铸铁管道——这意外揭开了商埠地时期排水系统的神秘面纱,也唤醒了沉睡在城市皱纹里的往事。

商埠地里的跨国密码 1907年清政府签订的《齐齐哈尔商埠合同》,在龙华路两侧留下一串异国印记,考古队员最近在拆迁区发现的釉面砖残片,拼接后显现出"中东铁路管理局"的俄文缩写,这些深浅不一的砖红色建筑群,曾构成二十世纪初的"东方小莫斯科",现在某网红咖啡馆刻意保留的橡木门框上,仍能找到当年俄罗斯商人刻下的三道划痕,据档案记载这是毛皮交易的计量标记。

在老邮局改建的民间博物馆里,93岁的吕德华老人指着泛黄的邮政日志:"看见这个钢笔迹了吗?1946年冬天,我父亲就是用这支派克笔,记录了苏联红军与民主联军的物资交接清单。"玻璃展柜中斑驳的铜制邮戳,某次偶然盖印时竟形成丹顶鹤展翅的巧合图案,成为这座驿站城市最诗意的注脚。

钢铁森林里的匠心年轮 第一重型机械厂废弃的铸造车间,如今变成了798式的艺术区,但角落那台1964年产的龙门吊下,总坐着白发稀疏的张师傅,他口袋里揣着早已停产的"劳动光荣"搪瓷缸,每逢周末就来擦拭生锈的齿轮箱。"当年我们组装的万吨水压机,"老人布满老茧的手指划过斑驳的铭牌,"现在深圳那个世界之窗里还有微缩模型呢。"

附近的劳模墙上,1978年度先进工作者王桂芬的照片早已褪色,她女儿在整理遗物时发现的日记本里写道:"今天又完成三十七个火车轮对的检测,小刘偷偷在我饭盒里放了两个荷包蛋。"这种属于计划经济时代的温情,正随着工业遗址改造慢慢渗入城市记忆的土壤。

湿地深处的羽衣传说 在扎龙湿地边缘的观鹤亭,养鹤人徐建国的胶靴已经穿了十五年,每道泥印都记录着与丹顶鹤的默契:"2008年那场大火,鹤群会主动引路逃生。"他解开褪色的帆布包,取出1985年的工作证,塑料封皮下还夹着几根换羽期收集的飞羽。

江桥抗战纪念馆的讲解员总会指着墙上的旧地图说:"马占山将军指挥部旁边就是鹤巢。"当地渔民至今相传,1931年11月4日黎明,成群丹顶鹤的啼叫曾掩盖了日军坦克的引擎声,这种神秘的生物钟现象,被写进了《黑龙江省志·动物卷》的附录。

味觉记忆的时间胶囊 龙沙公园门口的冰糖葫芦摊,第三代传人李玉梅仍用祖父留下的紫铜锅熬糖,当无人机航拍现代都市的车流时,她案板上排列的山楂却保持着1953年公私合营时的镶嵌手法——每颗果子必须露出五分之一的切面。

更令人称奇的是,某老字号火锅店地窖里发现的1940年代账本,详细记载着"俄国客商偏好羊后腿三指肥膘"的消费数据,现在店家复原的"商埠套餐",特意在芝麻酱里添了少量格瓦斯,这种配方穿越时空的对话,正成为美食博主们热议的话题。

声音博物馆的拾荒者 在永安大街旧货市场,收音机收藏家老周的工作室像个声波琥珀,他修复的1966年产"红灯"牌收音机,旋钮转到特定频率时,会偶然收到当年黑龙江人民广播电台的测试讯号。"这是建筑群形成的电磁场记忆,"老周调整着真空管,"就像老房子会留着主人的脚步声。"

教堂广场上,短视频博主小娜用豫剧腔调唱着东北大鼓《鹤城赋》,围观老人先是皱眉,继而跟着节奏打起拍子,这种奇异的艺术融合,恰似中央街拐角处那栋建筑——日据时期的银行大楼,解放后的百货公司,现在的直播基地,三种时代的符号在立面上和谐共存。

当暮色染红劳动湖的水面,钓鱼老人收起自制的柳条鱼护,这个用1960年代化肥袋编织的容器,针脚里还藏着计划经济时期的编号,城市记忆就像湖水下的沉木,表面被水流打磨圆润,内里却保留着当年的年轮,那些即将拆除的俄式烟囱、粮票时代的代销点柜台、劳保手套编织的汽车坐垫,都在等待某个雨季过后,从混凝土裂缝里重新发芽。

(全文共1823字)

后续情节建议:

- 隐秘的地下水脉:可深挖日占时期修建的防空工事系统,如今成为地下商街的通风井道里藏着未解密的图纸

- 乐器店的密码:某老乐器行天花板夹层发现的1952年手写乐谱,实际是苏联专家留下的机械图纸密写本

- 迁徙的纪念碑:文革期间被埋入地下的张謇题字碑,近年出土后被用作新商圈喷泉基座形成的时空隐喻

希望这篇充满历史细节的文章能达到唤醒城市集体记忆的效果,如果需要调整叙事视角或补充特定年代的历史素材,您可以随时告诉我。