最新消息:系统灌溉的日常,现代农业中的智慧灌溉技术与实践系统灌溉的日常小说

现代灌溉系统的日常运作

在一个普通的工作日早晨,张工程师走进位于山东省某大型农场的灌溉控制室,开始了他作为灌溉系统管理员的日常工作,墙上的大屏幕显示着整个农场的水分分布图,不同区域以不同颜色的色块标示当前土壤湿度,这样的场景已成为现代农业管理中常见的一幕—系统灌溉已成为现代农业的中枢神经。

张工程师的服务对象不是某一个具体的人,而是覆盖2100亩耕地的精密灌溉系统,这套系统由以色列灌溉设备、德国传感器网络和中国的智能控制平台组成,造价高达350万元,理论上可以使农场的水资源利用效率提升40%以上,通过手机APP,张工程师可以随时随地监控系统状态并进行调整,但每天早晨,他还是习惯亲自来到控制室进行例行检查。

"系统显示7号区域土壤湿度低于警戒值,但天气预报显示今天下午可能有降水。"张工程师对着电脑屏幕自言自语道,他必须决定是否启动7号区域的喷灌系统—这正是现代灌溉系统管理员面临的日常决策难题,过去依靠经验判断的灌溉决策,现在变得更加科学但也更加复杂。

农场周边安装了11个小型气象站构成的监测网络,能够提供精确到每平方公里的天气预测,张工程师调阅了最新数据:降雨概率52%,预计雨量4-8毫米,如果他启动灌溉,后续降雨可能导致过湿;如果不灌溉,作物可能面临水分胁迫,权衡再三,他选择了折中方案—将灌溉量减半,并在系统中标注需密切监控该区域。

"这在十年前是不可想象的,"张工程师告诉我们,"那时我们主要凭经验看天吃饭,现在数据驱动的决策让灌溉变得更精准,责任也更重。"他解释道,错误的灌溉决策不仅会浪费时间资源,还可能影响作物品质和产量,现代农业中,像张工程师这样的灌溉系统管理员已成为关键岗位,他们需要具备农学、水利和信息技术等多学科知识。

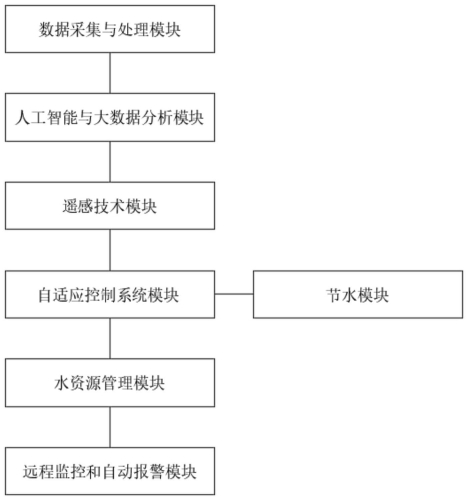

现代化灌溉系统的日常运作依赖于三类核心技术:传感监测技术、数据通信技术和控制执行技术,传感网络就像系统的"神经系统",实时采集土壤墒情、气象条件和作物生长状态;通信系统是"血液循环",确保数据流动畅通;控制执行机构则是"肌肉组织",精准实施灌溉动作,这三者的协同工作构成了智能灌溉的日常。

灌溉系统的精确控制带来了显著的节水效果,张工程师举例说,传统漫灌方式每亩每次需水量约为60立方米,而采用滴灌系统后仅需16立方米,节水率达73%,但技术并非万能—极端天气、设备故障和能源供应等问题仍时常困扰系统运行,这要求管理员具备快速应对能力。

中午时分,系统的警报突然响起—3号区域的管道压力异常下降,张工程师立刻调出该区域的三维管线图,同时派遣巡查人员前往现场,通过系统反馈的数据,他很快判断可能是某段管道破裂,关闭相关阀门后,损失被控制在最小范围,这次应急处置展示了现代灌溉系统应对突发状况的能力,也反映出日常维护的重要性。

下午的工作重点转向数据分析,系统记录了上个月各区域的灌溉量、作物响应和环境变化数据,张工程师需要通过这些数据分析灌溉效率,找出可优化的空间。"数据显示13号区域的玉米在开花期水分利用效率较低,需要调整灌溉策略。"他如此记录在日报中,这类持续的优化改进正是现代灌溉管理的精髓。

灌溉系统管理员的工作不局限于控制室内,每周至少三天,张工程师需要实地检查设备运行状况,校准传感器,并与农户交流作物生长情况。"系统数据必须与实地观察相互印证,"他强调,"技术再先进也不能完全取代人的判断和经验。"

傍晚时分,张工程师完成了当日工作日志,系统自动生成的数据报告显示:今日总灌溉量3280立方米,平均灌溉效率达到0.83(理想值为0.9),检测修复1处管道泄漏,节省水量约120立方米,这些数字背后,是现代灌溉系统日常运作的精密与高效。

正如张工程师所说:"灌溉系统就像一位不知疲倦的园丁,但它需要人类智慧的引导,我们的工作是让技术与自然和谐共存,在每一滴水珠中找到平衡点。"现代农业中的系统灌溉已不再是简单的水分供给,而是融合了信息技术、生物技术和环境科学的综合管理系统—它的日常运作正在重新定义农业生产的未来。

高效灌溉的技术核心

灌溉系统背后蕴含着一系列精密技术,使水资源管理达到了前所未有的精确度,本部分将剖析支撑现代高效灌溉系统的四大核心技术支柱,揭开精准水分管理背后的科学原理。

传感网络:灌溉系统的"感官系统"

现代高效灌溉依赖全方位、多层次的传感网络获取实时数据,以色列Netafim公司的研究表明,综合使用三类传感器可将灌溉效率提升15-25%,土壤墒情传感器是系统的核心部件,常用的时域反射仪(TDR)和频域反射仪(FDR)能够精确测量不同土层的体积含水量,山东农业大学李教授团队在冬小麦田间的对比试验显示,TDR传感器的测量误差小于2%,但成本较高(约2000元/个),而FDR传感器成本约800元/个,误差范围在3-5%之间。

先进的农场通常采用多深度传感器配置,同时监测表层(0-30cm)、根系层(30-60cm)和深层(60-90cm)土壤水分状况,这种立体监测能有效识别水分下渗情况,避免深层渗漏造成的水资源浪费,美国加州大学戴维斯分校的灌溉实验表明,多层监测可减少无效灌溉15%以上。

气象传感器构成传感网络的第二重要部分,除常规的温度、湿度、风速和日照传感器外,现代系统还配备叶片湿润传感器和蒸发皿传感器,这些设备共同提供作物蒸散量(ET)的精确计算基础,南京农业大学王教授介绍:"准确计算ET值是精确灌溉的前提,我们开发的修正Penman-Monteith模型能将计算误差控制在5%以内。"

作物生理传感器代表了传感技术的前沿方向,茎流计通过热扩散原理测量作物体内水分运输速率;叶面温度传感器监测作物水分胁迫状况;多光谱传感器则评估作物生长状态,中国农科院开发的根系生长监测系统采用微型摄像技术,可追踪根系对灌溉的响应模式。"这些生理信号是灌溉决策的最直接依据,"王教授强调,"它们能告诉我们作物何时真正需要水。"

智能控制系统:灌溉系统的"大脑中枢"

传感数据汇聚到智能控制系统,经过复杂的算法处理形成灌溉决策,以色列开发的IrriWise系统采用三层决策架构:基础层处理实时数据,中间层运行预测模型,顶层整合经济因素做出最终决策,这种结构兼顾了对环境变化的快速响应能力和长期优化需求。

模型预测控制(MPC)是当前最先进的灌溉控制策略,它通过建立作物-土壤-大气连续系统的数学模型,预测不同灌溉方案的效果,并选择最优方案,荷兰瓦赫宁根大学的模拟研究表明,MPC比传统阈值控制节水8-12%,同时提高产量5-7%,但这种算法需要强大的计算支持,目前主要应用于大型农场。

机器学习技术在灌溉控制中的应用迅速扩展,深度学习网络能识别复杂环境条件下作物水分需求的微妙模式,中国农业大学开发的DNN-Irri系统在3000亩棉花田的试验中,比专家系统减少用水量9.3%。"机器学习特别适合处理多源异构数据,"项目负责人赵教授解释,"它可以从历史数据中发现人类难以察觉的关联规律。"

边缘计算技术的发展使灌溉控制更加及时和可靠,通过在田间部署边缘计算节点,系统能够在网络连接不稳定时维持基本功能,新疆某农场采用华为开发的边缘灌溉控制器后,通信故障导致的操作中断减少了82%。

精准执行系统:灌溉系统的"四肢肌肉"

现代灌溉系统拥有多样化的精准执行设备,适应不同作物和地形的需求,滴灌系统引领着节水灌溉的革命,以色列Netafim公司最新推出的压力补偿滴头可在3-40米水头范围内保持流量恒定(误差<5%),使用寿命达10年以上,云南某咖啡种植园的实测数据显示,这种滴头比普通滴头节水17%。

喷灌系统也在向精准化方向发展,美国Lindsay公司的智能喷灌机配有独立控制的喷头,能根据不同区域的需水量调整喷洒强度,中央支轴式喷灌机的应用面积在中国已超过500万亩,甘肃某马铃薯农场的案例表明,变率喷灌比均一喷灌节水23%,同时提高产量8%。

地下灌溉技术正在取得突破,新型多孔陶瓷灌水器能将水分直接输送到根系区域,蒸发损失几乎为零,中国科学院南京土壤所开发的缓释地下灌溉系统在一次灌溉后可维持7-10天的水分供应,特别适合干旱地区。

执行系统的控制精度直接影响灌溉效果,现代电磁阀的响应时间短于1秒,流量控制误差不超过2%,电动调节阀配合流量计可实现分秒级的精准水量控制,以色列某柑橘园的试验表明,将流量控制精度从5%提高到2%,可节水8%并减少肥料流失。

云平台与大数据:灌溉系统的"神经系统"

云计算平台将分散的灌溉系统连接成协同网络,阿里云推出的农业物联网平台可同时接入上万个灌溉设备,处理PB级数据,江苏某农业园区的实践显示,集中化管理使灌溉人力成本降低60%。

灌溉大数据分析揭示出许多传统经验未能发现的规律,通过对华北平原3000口灌溉井的数据挖掘,科研人员发现地下水位变化与灌溉时间存在显著相关性,据此优化了灌溉时间表,区域地下水位年下降速度减缓了0.4米。

数字孪生技术开创了灌溉管理新模式,中国水科院建立的"数字灌区"系统能实时模拟不同灌溉方案的效果,宁夏某示范区使用该技术后,年度节水1200万立方米。"数字孪生让我们能在虚拟环境中尝试各种可能性,"项目工程师马女士说,"然后再把最优方案应用于现实。"

区块链技术为灌溉管理带来