最新消息:菊内留香,金银花原文阅读及其文化意蕴探析《菊内留香》 金银花原文阅读免费

金银花的文学意象与《菊内留香》的审美价值

在中国古典文学的丰富宝库中,以花草植物为题材的作品层出不穷,"金银花"以其独特的双色花朵和药用价值成为文人墨客笔下常见意象。《菊内留香》作为一篇以金银花为核心意象的文学作品,通过细腻的笔触和深邃的思考,展现了这一寻常植物的不寻常之美。

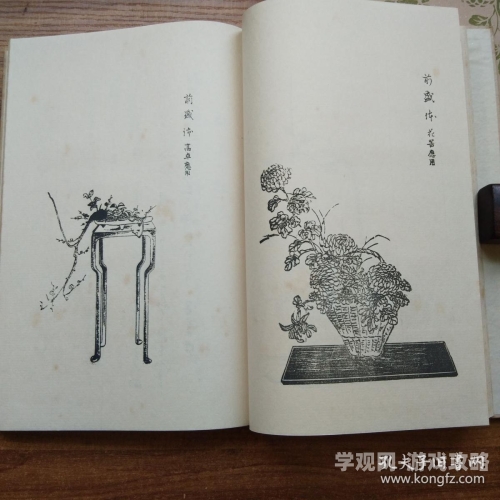

金银花,学名忍冬(Lonicera japonica),因其花朵初开为白色,后转为黄色,一藤之上同时开放金银两色花朵而得名,在中医药典中,金银花被誉为"清热解毒第一花",其性甘寒,具有显著的抗菌消炎、清热解毒功效,自古就是治疗风热感冒、咽喉肿痛的良药,这种实用价值与审美价值的结合,使其成为文学创作的理想对象。

《菊内留香》这篇作品表面上描写的是金银花的自然形态和药用功能,实则借花喻人,通过金银花展现了中国人特有的生活哲学和审美情趣,作品中描述的"菊内留香"现象尤为精妙——金银花虽不以香气浓郁著称,但其淡雅清香往往能留存许久,正如文中所言"香不在浓,而在久;花不在艳,而在韧",这种特质恰恰暗合了中国传统文化中对含蓄、持久之美的推崇。

从文学技巧角度看,《菊内留香》运用了典型的"托物言志"手法,作者通过对金银花的生长习性、形态特征的精细观察,投射出对人生态度的思考,金银花在贫瘠土壤中依然顽强生长,体现了一种不畏艰难的品质;其花色由白转黄的渐变过程,则象征着人生的历练与成熟;而花朵虽小却成群开放的习性,又隐喻着团结协作的精神,这些象征意义的叠加,使金银花从单纯的植物形象升华为承载文化密码的文学意象。

尤其值得注意的是,《菊内留香》所描绘的金银花不仅是自然物象,更是文化符号,在中国传统文化语境中,金银花常与"忍冬"的名称相联系,象征着坚韧不拔的品格;而其两色并存的特性,又被赋予了阴阳调和、对立统一的哲学内涵;至于其药用价值,则被引申为"良药苦口"的道德寓言,这种多层次的文化编码,使《菊内留香》具备了远超一般植物散文的思想深度。

作品的审美价值还体现在语言艺术上。《菊内留香》行文流畅优美,既有对金银花形态的精确描绘,又有对其神韵的写意表达,科学准确性与文学想象力达到了和谐统一,作者善于捕捉细节,如描写晨露中的金银花"花瓣上挂着晶莹的露珠,在阳光下闪烁着金银交错的光芒",寥寥数笔便勾勒出富有诗意的画面,文中引用的古诗文恰到好处,既增添了文化底蕴,又强化了主题表达。

深入解读《菊内留香》可以发现,作者通过金银花这一媒介,实际上探讨了更为宏大的命题:人与自然的关系、生命的韧性、美的本质等,金银花由野生到栽培,由药用到观赏的发展历程,恰似人类文明与自然对话的历史缩影,作品最后得出的"世间万物皆有其存在之理,金银花虽小,却以其独特方式诠释着生命的意义"这一结论,揭示了一种尊重自然、理解生命的生态智慧,这在当今时代具有特殊的启示意义。

《菊内留香》全文阅读与结构分析

金银花,这一看似平凡的蔓生植物,在《菊内留香》一文中获得了非凡的生命力和美学升华,以下是这篇优美散文的完整内容,通过细致的文本分析,我们可以深入理解作者如何构建意象、铺陈主题,以及如何将植物学观察上升为哲学思考。

【正文开始】

夏日的清晨,我漫步在小院中,不经意间被一缕淡雅的香气牵引,寻香而去,发现角落里那株金银花悄然绽放,藤蔓攀附在老墙上,郁郁葱葱的绿叶间点缀着星星般的花朵,白的如银,黄的似金,在晨光中闪耀着朴素而动人的光彩。

初见金银花的人,常讶异于一株植物上竟能同时开出两种颜色的花朵,仔细观察方知,那黄色的花是由白色的花变化而来,每一朵小花初放时洁白如玉,经两三日后,渐渐转为金黄,纤细的花茎上,常有金银两色共存,相映成趣,这种奇妙的色彩变化,赋予了金银花独特的观赏价值,也成就了它富有诗意的名字。

记得小时候,每到初夏,祖母便会采摘新鲜的金银花,晾晒在竹筛上,那时的夏日阳光,仿佛能将花瓣中的香气封存,晒干的花朵虽失去鲜艳色彩,却保留了清雅的芬芳,每当家人咽喉肿痛,祖母便取出几朵,用沸水冲泡,那淡黄色的茶汤散发着若有若无的香气,饮下后喉间顿感清凉舒畅,那时的我并不懂得这是中医药理的智慧,只觉得金银花有种神奇的力量。

金银花学名"忍冬",这名字颇耐人寻味,查考典籍得知,因其凌冬不凋,故名"忍冬"。《本草纲目》记载:"忍冬,处处有之,附树延蔓,茎微紫色,对节生叶。"短短数语,勾勒出金银花的生长特性,它不择土壤,不畏贫瘠,在山野间、墙垣上、篱笆旁,随处可安身立命,这种顽强的生命力,令人肃然起敬。

细看金银花的形态,会发现诸多独特之处,它的茎干右旋缠绕,沿逆时针方向攀援而上,仿佛遵循着某种天然的韵律,叶片对生,呈卵形或长椭圆形,表面深绿,背面淡绿,常常两两相对,似在私语,花朵成对生于叶腋,花冠二唇形,上唇四裂,下唇单一,花蕊伸出花冠之外,姿态十分优雅,每当微风拂过,那些悬垂的花朵便轻轻摇曳,宛若风铃,却又默然无声。

最令我着迷的是金银花那份淡而不薄的香气,它不似玫瑰那般浓烈张扬,也不似桂花那般馥郁袭人,它的香清淡悠远,若有若无,只在清晨或雨后最为明显,有趣的是,摘下几朵放在书页间,隔日再闻,香气依然留存,这种"菊内留香"的特性,使我想起古人所言:"莫嫌淡泊少滋味,淡泊之中滋味长。"或许,这正是金银花的智慧——不追求一时的惊艳,而在持久中展现价值。

古籍中关于金银花的记载颇多。《名医别录》将其列为上品,谓其"主治寒热身肿",唐代诗人王维有诗云:"忍冬清夏艳,萱草丽春晖",赞美其在夏日里的清雅风姿,宋代药学家唐慎微在《证类本草》中详细记述了金银花的药用功效,奠定了它在清热解毒药中的重要地位,这种植物跨越了文学与医学两个领域,既满足了人们的审美需求,又守护着大众的健康。

金银花的药用价值在现代科学中得到了验证,研究表明,其花蕾含有绿原酸、木犀草苷等多种活性成分,具有广谱抗菌、抗病毒作用,尤其在流感季节,金银花茶成为许多家庭预防感冒的首选,这种传统与现代的完美衔接,体现了中医药文化的深厚底蕴和科学价值。

每当看到金银花,我总会思考生命的形式与意义,它没有挺拔的身姿,却懂得攀援而上;它没有硕大的花朵,但明白聚少成多的道理;它不追求短暂的惊艳,而选择持久的芬芳,一株金银花的生长史,仿佛一部微缩的人生哲学:适应环境而不失自我,顺势而为而不忘初心,平凡外表下蕴含着不凡的价值。

深秋时节,大部分花卉早已凋零,金银花却依然保持着翠绿的叶片,偶尔还会零星开出几朵花,仿佛在向即将到来的冬日宣示生命的韧性。"忍冬"之名,名副其实,我想,这是大自然给予我们的启示:外在的柔弱或许包裹着内在的刚强,表面的平凡可能遮蔽着本质的伟大。

有时我会摘几朵金银花放入茶杯,看着干瘪的花朵在热水中慢慢舒展,恢复些许生机,茶水渐渐染上淡淡的金黄色,轻啜一口,那种清雅的芬芳从舌尖直达心底,仿佛饮下了整个夏天的精华,我似乎理解了古人为何如此珍视这一味草药——它不仅是治病的良方,更是养心的妙品。

在我们这个追求速度和效率的时代,金银花的存在方式或许能给予我们某种反思,它不急不躁,按照自己的节奏生长、开花、结果;它不争不抢,在不起眼的角落默默绽放;它不卑不亢,既可作为药材治病救人,也能作为观赏植物美化环境,这种多样化的价值,正是自然界给予我们的宝贵启示。

站在金银花前,我常感语言的苍白,无论多么细致的描述,都无法完全捕捉它在微风中摇曳的姿态,或是雨后花瓣上晶莹水珠折射的七彩光芒,也许,真正理解一株植物的方式不是分析它,而是与它共处,在四季轮回中感受它的生命节奏,在晨昏交替中体会它的存在状态。

【正文结束】

通过对《菊内留香》全文的展示与分析,我们可以梳理出作者精心的结构安排:

-

观察描述层:文章开篇通过视觉、嗅觉等多感官描写,呈现金银花的自然形态特征,作者运用"白的如银,黄的似金"等明喻,以及"郁郁葱葱的绿叶间点缀着星星般的花朵"等意象组合,建立起读者的直观印象。

-

**记忆