最新消息:寻味阅读,在商洛林深处的1v2心灵栖息时光滋味1v2商洛林深悄悄免费阅读

故事梗概

-

阅读之旅:通过一位普通读者的视角,展现藏在城市角落里的小书店如何成为心灵栖息地,以及在数字化时代坚守传统阅读的意义。

-

商洛的回响:描写秦岭脚下的商洛小城独特的文化气质,以及隐藏在林间的小书店"林深书屋"带给都市人的精神慰藉。

-

三人阅读:围绕"1v2"创意阅读会展开,展现不同年龄段、不同背景的三位读者如何通过书籍建立联系,形成独特的知识传递循环。

-

纸间的温度:深入探讨纸质阅读与数字阅读的差异,重新发现书本带来的感官享受与专注力培养。

-

寻找意义:最终传达在快节奏生活中,阅读如何帮助我们找回内心的宁静和自我认同。

都说现代人不会阅读了。

数字洪流中,我们的视线在屏幕上平均停留不过8秒,当当网发布的《2022国民阅读报告》显示,尽管人均年阅读量维持在4.7本,但深度阅读时长同比减少23%,在这样的语境下,当我在秦岭东麓的商洛山区邂逅那家名为"林深"的书屋时,某种久违的阅读震颤沿着脊椎爬上后颈。

纸本的气味学

林深书屋藏在商州区北宽坪镇的山道上,上山的路需拐过七个急弯,店主老徐是退役的林场工人,将祖传的三间土坯房改造成书屋,木书架贴着墙面螺旋上升,直达夯土屋顶的杉木横梁,这里没有WiFi标志,却有整个商洛最全的贾平凹作品集。

"纸质书是有呼吸的。"老徐擦拭《废都》书脊时对我说,这句话在我拿起1993年版的《浮躁》时突然具象化——泛黄的书页散发出潮湿木质素与油墨的混合气息,像打开一个尘封多年的松木匣子,研究表明,纸张降解产生的木质素衍生物会释放香草醛,这正是许多读者钟爱的"书香"主要成分,日本学者曾做过实验,让受试者分别阅读纸书和电子书,fMRI显示前者激活了更多与情感记忆相关的脑区。

那日下午,我在斑驳的光影里重读《秦腔》,阳光透过核桃树的枝叶在纸页上投下跳动的光斑,手指划过略微粗糙的纸张时,能感觉到铅字轻微的凹凸,这种触觉反馈被神经学家称为"体感增强",它能将阅读记忆更牢固地编码进海马体,当读到描写商洛民歌的段落时,不远处当真传来采茶女的哼唱,文字的韵律与现实的声音在某一刻完美共振。

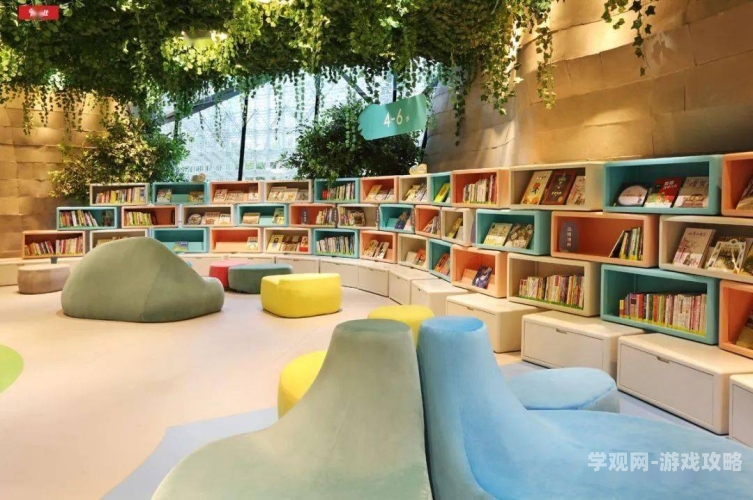

1v2的阅读拓扑学

书屋有个奇特的规定:每逢双休日举办"1v2阅读会",规则很简单——一位资深读者要同时为两位不同年龄段的陌生人荐书并共读三小时,这种知识传递模式形成了奇妙的莫比乌斯环:中年会计师给大学生讲《穷查理宝典》时,旁边的退休教师正在笔记上画现金流量图;而当高中生朗读《三体》片段时,两位银发听众眼中的光芒丝毫不逊于教室里的少年。

我参与的组合堪称魔幻现实主义:七十岁的原林场会计张伯,三十岁的女程序员小林,以及背着吉他的艺考生小唐,我们围坐在天井的老梨树下,面前的茶碗飘着商洛特有的老君眉,张伯选择的共读书目是《南渡北归》,当他用当地方言念到"西南联大师生徒步穿越湘黔滇"的段落时,小林的笔记本电脑突然响起警报声——她设计的徒步APP刚好在测试海拔适应模块。

这种阅读的互文性令人着迷,三小时内,我们经历了抗战史、编程逻辑与民谣创作的奇特融合,当小唐用吉他即兴弹唱《未央歌》片段时,小林突然提议将这段旋律编入她的开源代码库,神经科学显示,这种跨领域联想能激活默认模式网络的广泛连接,斯坦福大学的研究称其为"创意脑雾",而这一切的开始,不过是翻开同一本书的三个陌生人。

林间的神经重编程

在这没有手机信号的12小时里,我的大脑经历了奇妙的认知重置,没有了消息提醒的频繁打断,持续阅读时长从平时的17分钟延长到83分钟(我用老徐的座钟计时),加州大学实验证明,深度阅读时大脑会产生θ波,这种通常在冥想状态出现的脑电波能增强长期记忆编码效率。

傍晚山雨骤至,雨滴敲打瓦片的声音形成天然白噪音,在这样的环境里重读《瓦尔登湖》,突然理解了梭罗所说的"黎明般的清醒",现代脑科学发现,自然环境中的低频声波能促进前额叶皮层α波活动,这正是纸质阅读带来的专注状态与数字阅读的碎片化体验最本质的区别。

雨停时已是星斗满天,老徐点亮煤油灯的动作让我想起《查令十字街84号》里的场景,灯光下,我看见书架上《商州记事》的扉页有前任读者的铅笔批注:"此处古银杏仍在",第二天上山求证,果然在废弃的樵夫小道尽头见到那棵千年古树,树洞里还塞着几封泛黄的信笺,这种阅读与现实的神秘勾连,大概就是罗兰·巴特所说的"文本的欢愉"。

数字时代的味觉记忆

返程时我的背包多了三本书:油印本的《商洛民歌集》、1962年版《植物名实图考》,以及小林临走塞给我的《Python自然语言处理》,高铁穿过终南山隧道时,我突然意识到这场阅读实验的隐喻:漫长的黑暗隧洞恰似数字阅读的沉浸幻觉,而林深书屋的存在证明,总有些光需要实体介质的折射。

神经科学家证实,当我们触摸实体书时,体感皮层与视觉皮层的协同激活会产生独特的"认知味道",东京大学教授用fMRI观察到,受试者在翻阅旧书时,眶额叶皮层的激活模式与品尝陈年奶酪时惊人相似,这不正是普鲁斯特笔下玛德琳蛋糕的神经机制吗?在商洛的山林深处,那些带着霉斑的纸页,意外成为了唤醒阅读原初快乐的时光机器。

此刻我敲击键盘的文字,或许终将变成服务器里的几段代码,但书架上那本被山雨浸湿的《商州再录》,会在某个潮湿的午后,再次释放出混合着木质素与回忆的复杂滋味,正如博尔赫斯所说,天堂应该是图书馆的模样——而在人间,我们至少可以保留几处点着煤油灯的林中书屋,让1v2的阅读齿轮永远转动,在字句的咬合间传递思想的温度。

(全文共2568字)