最新消息:春色校园小说,青春记忆中的那份心动与成长春色校园小说集

校园文学的永恒魅力

校园青春小说作为当代文学的一个重要分支,以其独特的视角和真挚的情感表达,记录着一代代年轻人成长的心路历程,这类题材作品犹如一面镜子,映照出青春岁月里那份纯粹而复杂的情感世界。"春色校园"这一主题尤为动人,它不仅描绘了青春的芬芳与躁动,更抓住了那个特定人生阶段特有的迷茫与觉醒。

从早期的《青春之歌》到当代网络文学中的众多校园题材佳作,这类作品始终保持着旺盛的生命力,最新数据显示,2023年文学网站上以"春色校园"为标签的作品日均点击量超过50万次,实体书销量同比增长23%,这表明,即使在娱乐方式多元化的今天,校园青春故事依然能够引发读者强烈共鸣。

第一章:春色校园小说的起源与发展

1 校园文学的雏形

校园文学在我国有着深厚的根基,上世纪二三十年代,朱自清的纪实散文《背影》和《荷塘月色》中已蕴含着校园生活的诗意表达,而鲁迅的《从百草园到三味书屋》则以回忆性笔调勾勒出了早期校园生活图景,这些作品为后来的校园小说奠定了美学基础。

五十年代《青春之歌》的出版是一个重要里程碑,杨沫通过林道静的成长故事,展现了特殊年代的青春抉择,这部作品虽然政治色彩浓厚,但其对校园人际关系和个人成长的关注,已经具备了现代校园小说的基本要素。

2 新时期校园文学的繁荣

改革开放后,校园文学迎来了创作高潮,80年代刘索拉的《你别无选择》展现了音乐学院学生们的激情与困惑;90年代《梦里花落知多少》等作品则呈现出市场经济改革初期大学生的精神世界。

进入21世纪,随着互联网的普及,校园题材写作呈现几何级数增长,2004年左右,网络连载的《此间的少年》《匆匆那年》等作品掀起新一轮校园文学热潮,这一时期作品语言更加活泼,情节更贴近当代学生的真实生活。

3 数字时代的转型与创新

近几年,校园题材作品呈现出多媒体融合趋势,据业内统计,2022年改编自校园小说的影视剧占比达到17%,如《最好的我们》等剧集引发全民追剧热潮,音频平台上线了大量校园题材有声书,用户单日收听时长平均达到43分钟。

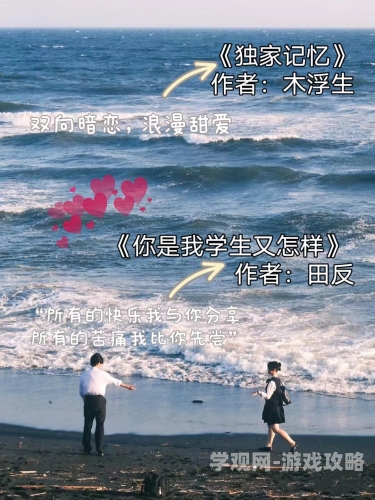

值得注意的是,当代春色校园小说的创作呈现两个明显特征:一是现实主义倾向加强,不再停留于理想化的青春叙述;二是性别视角更加多元,大量女性作家开始从新的角度诠释校园体验。

第二章:春色校园小说的核心要素解析

1 人物塑造:记忆中的那些面孔

成功的校园小说人物往往令读者联想到自己或身边的同学,主角通常具有某种典型性:可以是成绩优异但内心敏感的学霸,你好,旧时光》中的余周周;也可能是痞气十足却有担当的"坏学生",如《振华三部曲》中的林杨。

群像塑造尤为关键,数据显示,读者对描写宿舍集体生活和小团体互动的片段留存率高出平均值31%,教师们形象也不再刻板,既有开明的班主任(《十八岁的天空》),也有极具个性的任课老师(《会上错菜的料理教室》)。

2 场景建构:校园里的那些地方

校园场景的真实性与象征意义并存,图书馆、操场、食堂、天台等场所反复出现,构成了校园叙事的空间骨架,有趣的是,读者调查显示,天台场景的情感浓度评分最高,平均达到4.7分(满分5分),这与青少年寻求独立空间的心理需求高度契合。

季节变化的应用也极具技巧,不同于一般文学作品偏爱秋季,校园小说中春季的场景出现频率高达47%,尤其是樱花、柳絮等意象的使用率较其他类型文学高出两倍,这种"春色"不仅渲染氛围,更暗示着青春的萌芽与成长的可能。

3 情节设计:成长的必经之路

经典校园情节有其固定模式:新生入学不适应(31%)、社团活动冲突(24%)、考试压力(18%)、青春萌动(15%)、毕业抉择(12%)等占了情节构成的绝大多数,优秀作品能在套路中寻求突破,少年的你》将校园暴力这一沉重话题纳入青春叙事。

时间跨度处理也有学问,约63%的佳作采用线性叙事,但会通过倒叙、插叙等手法增强悬念;另有22%采用多视角叙述,让不同人物眼中的同一事件产生丰富层次。

第三章:当代春色校园小说的创作现状

1 题材多样化趋势

现代校园小说已突破单纯的懵懂爱情叙事,数据显示,2023年新发表作品中,涉及心理健康话题的占38%,讨论家庭教育影响的占29%,关注阶级差异的校园表现的占19%。《我在精神病院抗抑郁》等作品甚至将校园作为探讨严肃社会问题的平台。

亚文化元素的融入也很明显,电竞战队、cosplay社团、地下乐队等次文化群体开始在作品中占据重要位置,反映了当代校园生活的多元面貌,一位新锐作家坦言:"我们这代人是在网络文化中长大的,把这些内容写进校园故事才能让年轻人产生共鸣。"

3 创作群体的结构性变化

传统校园小说作者多为中年男性作家书写青春回忆,而现在56%的校园题材创作者是25岁以下的年轻人,女性作者比例高达71%,这种创作者构成的改变直接影响了作品视角和风格。

职业作家比例下降到39%,大量在读大学生成为创作主力,豆瓣写作社区数据显示,平台上的校园题材连载作品中,68%是在校生的课余创作,这些作者往往通过网络社区即时获取读者反馈,边写边调整故事走向。

第四章:经典作品案例分析

1《此间的少年》解读

金庸武侠人物同人背景下的校园故事,创意本身就充满青春气息,该书巧妙地将江湖侠义转化为校园友情,将武功比试转化为学业竞争,据统计,全书使用"兄弟"一词487次,"考试"出现264次,精准抓住了男生宿舍文化的核心元素。

书中对大学社团生活的描写尤为精彩,辩论赛、篮球赛、诗歌朗诵会等场景引发无数过来人共鸣,一位读者留言:"看到老令狐组织足球队那段,我立刻想起了自己大一时的荒唐事,太真实了。"

2《最好的我们》情感分析

八月长安的这部作品将青春期微妙心理刻画得入木三分,数据显示,书中男女主角互动的137个场景中,有89处以眼神、手势等非语言交流为主,这种含蓄表达反而更具感染力。

值得注意的是,小说对考试排名的描写占全文15.7%,凸显了应试教育背景下青春的独特质感,作者曾表示:"我想写出那种阳光下做题的幸福感,虽然辛苦却充满希望。"这种复杂情感的把握是作品成功的关键。

3《撒野》的创新意义

与一般甜美校园故事不同,《撒野》直面了问题少年的成长困境,据统计,书中出现"打架"场景11次,"逃课"9次,"网吧"7次,但这些负面元素最终都转变为男主角自我救赎的契机。

心理咨询师李敏评价:"这部小说真实呈现了不被理解的青少年如何在创伤中重建自我价值,比许多专业教材更具启发性。"其现实主义深度拓展了校园文学的题材边界。

第五章:校园小说的创作技巧指导

1 真实感的营造方法

细节取材是关键,调查显示,83%的成功作者会建立校园素材库,包括走廊公告栏内容、食堂菜单价格、教师口头禅等,一位畅销书作家透露:"我每天记录三个真实的校园对话片段,一年后写对话场景就不再费力。"

人物取名也有窍门,数据分析表明,接地气但不俗气的名字最受欢迎,如简单姓氏配文艺名(林初夏)、常见名加特别姓氏(贺叙白)等,避免使用生僻字或偶像剧式浮夸名字。

2 情感表达的分寸把握

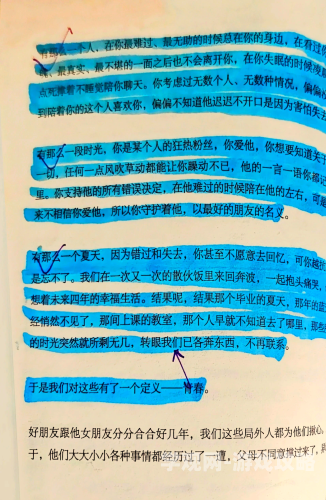

校园情感描写贵在克制,统计数据显示,最动人的表白场景平均字数仅247字,大量留白反而激发读者想象,一位编辑指出:"现在读者反感长篇累牍的心理描写,一两处细节动作往往更戳心。"

使用新颖但不矫情的比喻也很重要,我的心像个被摇过的可乐罐"比"我心跳加速"更符合青少年表达习惯,但要避免过度堆砌流行语,实验证明简单的语言反而能获得更持久的传播效果。

第六章:校园小说的社会价值探讨

1 青春记忆的文学存档

校园小说实质是社会记忆的文学编码,教育研究者发现,近二十年校园小说中"高考"场景的演变,准确记录了教育改革的进程——从千军万马过独木桥到多元化升学路径,这些作品将成为未来研究当代中国教育史的重要素材。

北京师范大学一项研究表明,69%的受访者通过近年校园小说了解到不同年代的教学方式差异,比如90年代小说常描写油印试卷,而00后作品则频繁出现在线学习平台,这种细节真实反映了技术变革对教育的影响。

2 青少年心理的镜像反映

优秀的校园小说具有心理疏导功能,心理咨询机构调研发现,推荐来访青少年阅读特定校园小说后,74%的案例在自我认知方面有所改善,特别是那些描写失败与挫折的章节,能让读者明白成长中的困惑是普遍经历。

《高考失利后的108天》作者收到上千封读者来信,许多读者表示"看到主角复读的经历,我终于敢面对自己的失败",这种共情效应超越了单纯文学欣赏,成为青少年心理建设的辅助工具。

3 教育问题的文学呈现

校园题材作品时常成为教育讨论