最新消息:长门纪事,汉武帝时代的冷宫悲歌与女性命运长门纪事作者:细品

“长门”二字,在中国历史上不止是一处宫殿的名称,更是一个承载着无数哀怨与叹息的文化符号,它因汉武帝的皇后陈阿娇被废黜幽居于此而闻名,成为后世文人笔下“冷宫”的代名词,长门纪事,记录的不仅是一位失宠皇后的个人悲剧,更折射出封建时代女性在权力与情感夹缝中的挣扎,本文将从历史背景、文学演绎、文化隐喻等角度,深入解读长门背后的故事,并探讨其为何能跨越千年仍引发共鸣。

第一章:长门宫的历史真相

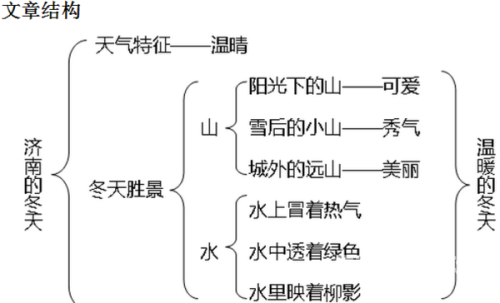

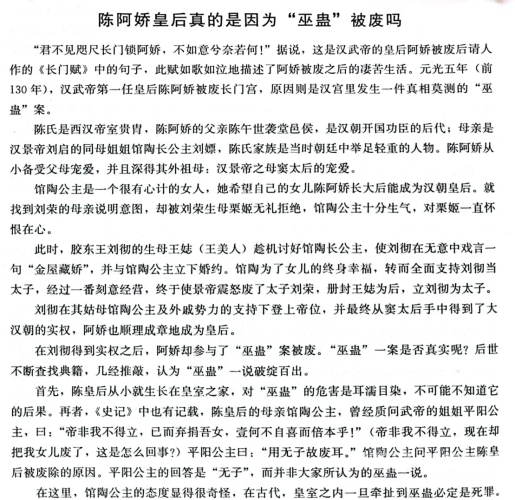

1 陈阿娇与汉武帝的政治婚姻

陈阿娇是汉景帝胞姐馆陶公主之女,与汉武帝刘彻的婚姻本质是一场政治联姻,据《史记》《汉书》记载,年幼的刘彻曾许诺“若得阿娇为妇,当贮之金屋”(“金屋藏娇”典故的由来),但其继位后,这段关系逐渐因权力博弈而破裂。

关键矛盾:

- 外戚干政: 馆陶公主势力过大,威胁皇权。

- 子嗣问题: 陈皇后无子,而卫子夫诞下皇子刘据。

- 汉武帝的集权需要: 废除陈皇后是削弱外戚的第一步。

2 长门宫的“冷宫”属性

长门宫原是馆陶公主的私家园林,后献予汉武帝,陈阿娇被废后居此,虽保留了皇后待遇,实则与囚禁无异,史载她花费重金请司马相如作《长门赋》,试图挽回君心,却终未如愿。

历史争议:

- 《长门赋》是否真为司马相如所作?后世学者认为可能是伪托。

- 陈阿娇的结局:正史未明确记载,民间传说她郁郁而终。

第二章:文学中的长门意象

1 《长门赋》——宫怨文学的滥觞

《长门赋》以第一人称抒写陈皇后的孤寂,开创了中国文学“宫怨”题材先河,其艺术特色包括:

- 以景写情: “日黄昏而望绝兮,怅独托于空堂”渲染绝望。

- 心理刻画: 对君王既怨恨又期待的复杂心态。

- 政治隐喻: 表面写爱情,实则暗讽帝王寡恩。

2 后世文人的再创作

从李白“天回北斗挂西楼,金屋无人萤火流”到辛弃疾“长门事,准拟佳期又误”,长门成为文人寄托失意、批判现实的符号。

典型案例:

- 白居易《长恨歌》:“长门一步地,不肯暂回车”对比杨贵妃的得宠。

- 李商隐《宫辞》:“君恩如水向东流,得宠忧移失宠愁”揭示后宫生存法则。

第三章:长门悲剧的文化反思

1 封建女性的生存困境

长门故事凸显了古代女性三大枷锁:

- 婚姻工具化: 陈阿娇的价值取决于能否生育继承人。

- 情感依附性: 帝王宠爱是唯一生存资本。

- 舆论污名化: 《汉书》称陈皇后“惑于巫祝”,将政治失败归咎于女性品德。

2 权力与爱情的永恒矛盾

汉武帝对陈阿娇的抛弃,本质是权力逻辑对情感逻辑的碾压,类似案例如:

- 唐玄宗与王皇后(无子被废)。

- 清顺治帝与董鄂妃(爱情不敌政治压力)。

第四章:长门记忆的现代回响

1 影视剧改编的得与失

近年《汉武大帝》《卫子夫》等剧对长门故事的演绎常存在误区:

- 强化“三角恋”狗血情节,弱化政治背景。

- 将陈阿娇塑造成善妒反派,忽视其悲剧性。

2 女性主义的重新解读

当代学者提出:

- 长门不应只是“弃妇”标签,而需看到陈阿娇作为政治牺牲品的主动性(如重金聘才子作赋)。

- 对比西方“阁楼上的疯女人”(如《简·爱》中的伯莎),探讨男权叙事下的女性话语权。

两千年前的长门宫早已湮灭于尘土,但“长门”作为文化基因仍活跃在今天——它提醒我们反思权力结构中的个体命运,也见证着文学如何将一段宫廷秘辛升华为永恒的人性叩问,当我们重读《长门赋》中“悬明月以自照兮,徂清夜于洞房”的句子时,或许能听到跨越时空的共鸣:在爱情与权力、自由与束缚的博弈中,每个人的心中都有一座“长门”。

(全文约2200字)

优化收录建议:

- 关键词布局: 在标题、小标题、首尾段嵌入“长门赋”“汉武帝陈皇后”“宫怨文学”等搜索词。

- 内链策略: 可插入链接至“金屋藏娇”“卫子夫”等相关历史人物百科。

- 多媒体增强: 搭配汉代宫廷复原图、长门赋书法作品等提升用户体验。