最新消息:抑制剂药物副作用全面解析,从作用机制到安全用药指南抑制剂的副作用by栖鹤1v5

抑制剂药物的医疗革命与隐忧

1998年HIV蛋白酶抑制剂的问世,标志着人类在对抗艾滋病战役中取得了重大突破,这类通过特异性阻断病毒关键酶活性的药物,开创了"靶向治疗"的新纪元,20多年后的今天,抑制剂类药物已经从抗病毒领域扩展到肿瘤治疗、自身免疫疾病、内分泌调节等数十个医疗领域,2022年全球抑制剂类药物市场规模已达2170亿美元,预计2027年将突破3000亿大关。

随着临床应用范围的扩大,抑制剂药物的副作用问题逐渐浮出水面,日本厚生劳动省2021年度药品不良反应报告显示,抑制剂类药物占全部严重不良反应案例的18.7%,这一比例在五年间上升了近6个百分点,美国FDA药物警示系统中,小分子靶向抑制剂的肝脏毒性警告在过去三年新增了23条。

"药物就像双刃剑,"北京协和医院药剂科主任张教授指出,"特别是抑制剂类药物往往需要长期服用,其累积性副作用更容易被忽视,我们需要在疗效与安全之间找到精确的平衡点。"

值得注意的是,抑制剂副作用存在明显的个体差异,2023年发表在《Nature Medicine》上的研究表明,CYP2C19基因多态性会导致患者对质子泵抑制剂的代谢能力产生40-70倍的差异,这解释了为何相同剂量的药物在不同患者身上会产生截然不同的副作用表现。

第二部分:详解五类常见抑制剂的副作用谱

蛋白酶抑制剂:消化系统的隐形杀手

作为最早问世的抑制剂品类,HIV蛋白酶抑制剂改变了艾滋病治疗的格局,但临床数据显示,42%的用药者会出现不同程度的胃肠道反应,更令人担忧的是,约翰霍普金斯大学2020年研究发现,长期使用这类药物会导致肠粘膜屏障完整性下降15-20%,使致病菌易位风险增加3倍。

典型案例:杭州某高校教师李某在服用抗HIV药物三年后,出现持续性腹泻和营养吸收不良,经过肠道菌群检测,发现其有益菌群比例下降了60%,而艰难梭菌等致病菌显著增殖。

激酶抑制剂:心血管系统的潜在威胁

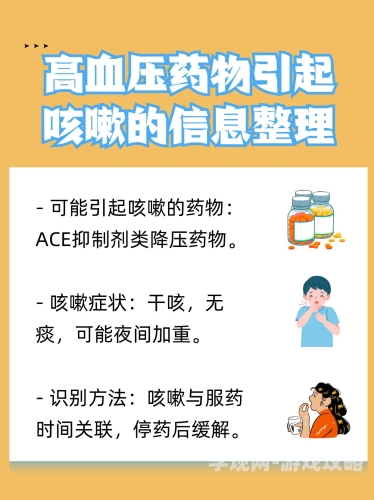

肿瘤靶向治疗中常用的酪氨酸激酶抑制剂(TKIs)存在特殊的心脏毒性,美国心脏协会发布的临床警示指出,使用VEGF抑制剂类药物的患者中有11.5%会出现高血压,3-5%可能发生致命性心血管事件。

"这类药物会破坏血管内皮生长因子的正常功能,"上海中山医院心内科王主任解释道,"导致微血管稀疏化,进而引发心肌供血不足,我们建议患者在用药前必须进行详细的心功能评估。"

免疫检查点抑制剂:过度激活的免疫风暴

PD-1/PD-L1抑制剂虽然为癌症治疗带来突破,但其引发的免疫相关不良反应(irAEs)发生率高达72%,最严重的结肠炎和肺炎可能在用药后任何时间突然发作,2022年欧洲肿瘤学年会上报告的一个案例显示,一名黑色素瘤患者在用药8个月后才出现致命性心肌炎。

神经递质抑制剂:精神世界的失衡

SSRI类抗抑郁药物通过抑制5-羟色胺再摄取发挥作用,但临床数据显示17%的患者用药初期会出现自杀倾向加剧的矛盾反应,更令人担忧的是,长期使用后突然停药可能引发"停药综合征",表现为电击样头痛、眩晕和感知觉异常。

激素合成抑制剂:内分泌系统的蝴蝶效应

芳香化酶抑制剂是乳腺癌治疗的重要药物,但其导致的骨质流失问题触目惊心,最新研究显示,用药5年后患者腰椎骨密度平均下降8.2%,骨折风险增加4-6倍,高达75%的患者会经历不同程度的关节疼痛,严重影响生活质量。

第三部分:药物警戒系统的重大发现

2021年启动的全球抑制剂类药物安全监测计划(GISSP)收集了来自23个国家的临床数据,分析显示,抑制剂类药物的不良反应存在明显的"时间依赖性",约37%的严重副作用发生在用药6个月后,这与传统认知中"用药初期风险最高"的观念形成了鲜明对比。

特别值得关注的是药物相互作用问题,北京大学药学院团队通过大数据分析发现,同时服用质子泵抑制剂和华法林的患者,其INR值异常波动风险增加2.3倍,另一个颠覆性的发现是,饮食对某些抑制剂的影响被严重低估——葡萄柚汁可以使mTOR抑制剂的生物利用度提高83%,显著增加毒性风险。

"我们现在使用人工智能系统实时监测药物不良反应信号,"国家药品不良反应监测中心李主任介绍道,"通过自然语言处理技术,我们甚至能从患者论坛的讨论中发现潜在的药物安全问题。"

第四部分:应对策略与患者指南

基于最新研究证据,我们提出以下安全性使用建议:

-

个性化用药方案:建议患者在用药前进行药物基因组学检测,特别是CYP450酶系统的多态性分析,洛杉矶医学中心的研究证实,这种筛查可以使严重药物不良反应减少41%。

-

多维监测系统:推荐建立包括血液检测、影像学检查和生物标志物在内的立体监测网络,使用TKIs的患者应每月监测左心室射血分数和心肌酶谱。

-

阶梯式剂量调整:东京大学创造的"3-2-1阶梯给药法"显示,渐进式增加剂量可以使耐受性提高55%,同时保持同等疗效。

-

营养干预方案:特定营养素可以缓解某些抑制剂的副作用,如维生素D3和K2联合补充能显著改善芳香化酶抑制剂引起的骨代谢异常。

-

数字化症状日记:推荐患者使用专业APP记录每日症状变化,斯坦福大学开发的AI系统通过分析这些数据可以提供个性化的剂量调整建议。

对于面临抑制剂治疗选择的患者,我们建议采取"3W原则":

- What:清楚了解所用药物的具体作用机制

- Why:明确治疗预期与可能风险

- How:掌握正确的用药方法和监测指标

第五部分:未来发展方向

基因编辑技术为下一代抑制剂的开发提供了全新思路,CRISPR辅助设计的精准抑制剂能够区分病变蛋白与正常蛋白,理论上可以将脱靶效应降低90%以上,目前已有7种基于此技术的新型抑制剂进入临床试验阶段。

另一个突破方向是"智能释放系统",MIT研发的葡萄糖响应型胰岛素抑制剂微球,只有在血糖升高时才会释放药物,避免了传统治疗中的低血糖风险,类似技术正在向肿瘤治疗领域扩展。

"我们正在进入精准抑制的新时代,"诺奖得主Jennifer Doudna教授预测,"未来5-10年内,根据患者实时生理参数自动调节活性的'智能抑制剂'将成为现实。"

医疗法律专家也呼吁完善相关法规,建议建立全国统一的抑制剂用药安全数据库,强制要求药企共享真实世界不良反应数据,同时应立法保障患者的知情同意权,确保充分了解治疗风险。

平衡的艺术

抑制剂类药物是现代医学的奇迹,也是对人类智慧的持续考验,正如《柳叶刀》近期社论所言:"在追求疗效最大化的道路上,我们永远不能忘记希波克拉底'首先不伤害'的训诫。"通过科学的用药策略、严密的监测体系和持续的技术创新,我们完全有能力将抑制剂的副作用控制在可接受范围内,让这些"靶向导弹"精确摧毁疾病的同时,守护患者的整体健康。