最新消息:当白衣遇见彩虹,一位心外科医生与三位女患者的生命故事

故事梗概

-

职业使命:郑修远作为心外科医生,在专业领域有着非凡成就,但情感上始终保持理性距离,直到遇见三位特殊的女病人。

-

三位患者:

- 唐雨晴:26岁晚期扩心病患者,不顾医生反对坚持怀孕,最终在分娩后离世,留下女儿"小雨"。

- 陈芳:42岁单亲妈妈,为供养儿子隐瞒病情工作至倒下,儿子考上医科大学继承母亲遗愿。

- 林小满:17岁先天性心脏病患者,乐观面对多次手术,康复后成为医院志愿者。

-

心灵转变:通过与三位患者的深度接触,郑修远从只关注技术到理解医患关系的温度,完成职业理念的升华。

-

情感传承:小雨的健康成长、陈芳儿子的职业选择和小满的志愿行动,形成生命的延续,印证医者仁心的价值。

本次写作重点围绕郑修远与三位女病人的互动,展现他们如何从纯粹的医患关系发展为深厚的情感联结,以及这些关系如何改变了一位医生对生命和职业的理解。

手术刀下的温度:一位心外科医生与三位女患者的生命对话

凌晨三点,郑修远被刺耳的急诊电话惊醒,他揉了揉布满血丝的眼睛,三十四岁的心外科副主任医师已经连续工作了十八个小时,洗手间镜子里的男人有着不符合年龄的沧桑,手术帽压出的凹痕像一道沟壑横亘在前额。

"郑医生,26岁女性,扩张型心肌病终末期,妊娠32周突发心衰,正在送往我院。"电话那头急诊护士的声音带着明显的焦虑。

郑修远的手指在洗手池边缘收紧,又是这样的病例——年轻女性,终末期心脏病,执意怀孕,在过去七年职业生涯中,他已经见过太多类似悲剧,冰冷的水流冲刷着他修长的手指,这双完成过387台心脏手术的手,此刻却感到前所未有的无力。

第一个病人:唐雨晴与未完成的母亲梦

唐雨晴被推进急诊室时,苍白的脸上泛着不正常的潮红,监测仪上跳跃的数字让郑修远眉头紧锁——血氧82%,心率140次/分,血压80/50mmHg。

"立即准备剖宫产,同时ECMO团队待命。"他的声音冷静得近乎冷酷,但护士长王姐还是注意到他太阳穴暴起的青筋。

手术室的无影灯下,郑修远看到了唐雨晴完整的病历,26岁,确诊扩心病五年,心功能Ⅲ级,半年前执意停用抗凝药物备孕,病历本上潦草地记录着某三甲医院医生的警告:"妊娠会加速病情恶化,强烈不建议。"

"为什么?"在ECMO运转的嗡嗡声中,郑修远终于问出了这个盘旋已久的问题。

唐雨晴的睫毛颤动,泪水滑入鬓角。"郑医生,您知道被宣判'不宜生育'是什么感觉吗?"她虚弱地抚摸隆起的腹部,"这个孩子是我存在过的证明。"

三小时后,一个体重仅1.6kg的女婴被取出,立即转入NICU,而唐雨晴的心脏在术后第三天停止了跳动,临终前,她将一张泛黄的照片塞进郑修远手中——那是她和丈夫在大学校园的合影,背面写着"给小雨,爸爸妈妈永远爱你"。

葬礼上,郑修远第一次见到了唐雨晴的丈夫徐志明,这个失去妻子的男人怀里抱着早产的女儿,眼神空洞得像被挖去了灵魂。

"她一直说,就算用命换也值得。"徐志明的声音嘶哑,"可我不值得她这样牺牲。"

郑修远蹲下身,轻轻碰了碰婴儿皱巴巴的小手,那一刻,他做出了一个违背所有职业理性的决定——成为这个叫"小雨"的孩子的医疗监护人。

第二个病人:陈芳与藏起来的诊断书

市立医院心外科走廊的公告栏上,郑修远的专家介绍旁新贴了一张A4纸——"医药费减免申请流程",这是他在唐雨晴去世后推动的改革。

周三门诊日,42岁的陈芳是第27号病人,当她走进诊室时,郑修远立即注意到这个女病人不自然的坐姿——身体前倾,右手始终按着左胸。

"哪里不舒服?"郑修远打开电子病历系统。

"..有时候喘不上气。"陈芳眼神闪烁,粗糙的手指绞着洗得发白的衣角,她身上的快餐店制服散发着油烟味,工牌上印着"芳姐饮料站"。

检查结果令人心惊:二尖瓣重度关闭不全,左心室扩大,必须尽快手术,但当郑修远提到治疗费用时,陈芳突然站起身:"医生,开点药就行,我儿子明年高考..."

三天后的深夜,陈芳被救护车送回医院,监控显示她在快餐店拖地时突然倒地,CT显示大面积脑梗——长期未治疗的心脏病导致的血栓脱落。

ICU外,一个穿校服的少年疯狂拍打玻璃,郑修远从他书包里翻出了被撕碎又粘好的诊断书——半年前某私立医院的检查报告,上面用红笔圈出"建议立即手术"。

"妈妈说不做手术能省十万块。"少年王志强的眼泪砸在郑修远白大褂上,"她说这笔钱够我上大学..."

郑修远站在手术台前,无影灯照在陈芳布满老茧的手上,这双手在快餐店工作了十二年,养活了一个没有父亲的孩子,现在它们安静地搁在绿色消毒巾上,再也不会为儿子煮一碗鸡蛋面了。

葬礼上,王志强递给郑修远一个信封,里面是皱巴巴的五千块钱:"郑医生,这是妈妈藏在米缸里的...她说如果出事,就给救她的医生。"

郑修远没收那笔钱,但收下了少年手写的一张纸条:"我决定报考医科大学,终有一天,我会站在您的位置上。"

第三个病人:林小满与十七年的等待

儿童心脏病区的阳光总是比其他病房充足,17岁的林小满在这里度过了她人生的三分之一时间——先天性室间隔缺损,伴随肺动脉高压,经历过三次开胸手术。

"郑大叔,今天带什么好吃的了?"少女的声音活力十足,完全不像氧饱和度只有90%的病人。

郑修远放下水果篮,例行检查时发现她指甲发绀加重。"小满,我们需要再谈一次移植的事。"

病床上的少女转动着点滴管,阳光在她睫毛上投下细碎的金影。"我在想啊,"她突然说,"如果当初唐阿姨等到心脏移植,是不是就能看到小雨长大了?"

郑修远的手悬在半空,他从未向小满提过唐雨晴的事。

"护士站的姐姐们都说,您这几年变了好多。"小满狡黠地眨眨眼,"以前查房像台手术机器,现在会偷带零食给3床那个怕苦药的小妹妹。"

手术同意书上,林小满自己签了名,进手术室前,她塞给郑修远一个MP3:"要是...我是说万一,请把这个交给我爸妈,里面录了我想说的所有话。"

这场持续九小时的手术创造了医院记录——郑修远团队不仅完成了心脏移植,还修复了严重变形的肺动脉,当小满被推出手术室时,等候区爆发出哭声,郑修远这才发现,唐雨晴的丈夫徐志明抱着已经会走路的小雨,陈芳的儿子王志强穿着崭新的医科大学预科班校服,都站在人群中。

尾声:查房之外的风景

五年后的医患沟通培训课上,郑修远播放了一段视频,画面里,穿红色志愿者马甲的小满正在教先心病患儿折纸飞机;已经成为医学生的王志强在实验室记录数据;而小雨戴着生日帽,在唐雨晴墓前放飞气球。

"技术可以挽救器官,但只有共情才能治愈生命。"郑修远关上投影仪,白大褂口袋里露出半张照片——三个女病人的笑脸被拼在一起,背面写着"给郑医生:谢谢您记得我们"。

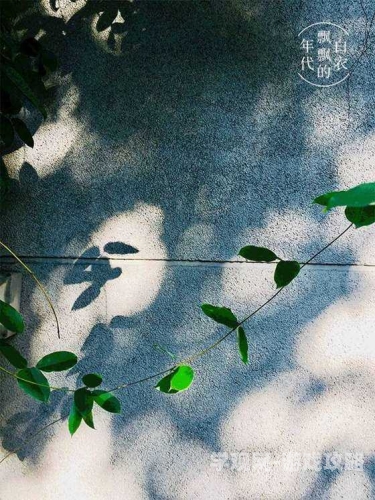

窗外,初夏的阳光穿过梧桐叶,在诊室地板上投下晃动的光斑,候诊区传来孩子的笑声,像一串清脆的风铃,郑修远想起小满出院时说的话:"医生和病人啊,其实是在互相治疗。"

他终于懂了这句话的重量。

接下来故事可能会沿着这些方向发展:

-

医学伦理探索:唐雨晴的医疗决定背后隐藏着更深层的伦理困境,为后续探讨医生职业边界埋下伏笔

-

医疗体系批判:陈芳故事中撕碎的诊断书暗示底层民众就医困境,可延伸对医疗资源分配问题的探讨

-

生命教育传承:林小满康复后成为志愿者的选择,为后续建立"心连心"病友互助组织铺垫

希望这个故事能满足您的要求,如果需要更多细节或调整,请随时告诉我。