最新消息:儿子你慢慢来妈又不是不给你,理解与尊重孩子的成长节奏儿子你慢慢来妈又不是不给你买东西

在家庭教育中,父母常常会面对孩子的磨蹭、拖延或学习速度较慢的情况,一句简单的话——“儿子你慢慢来,妈又不是不给你”——背后蕴含着深刻的教育智慧,这句话不仅体现了母亲的耐心,更折射出当代家庭教育中亟需关注的核心理念:尊重孩子的成长节奏,给予他们足够的空间和时间,本文将从心理学、教育学和社会现象等多个角度,探讨这句话背后的深层含义,以及如何在家庭教育中正确引导孩子的成长。

为什么孩子需要“慢慢来”?

每个孩子的成长节奏不同

科学研究表明,儿童的大脑发育、认知能力和学习速度存在个体差异,有些孩子可能在数学逻辑思维上发展较快,而有些孩子则在语言表达或艺术感知上更有天赋,如果家长一味催促孩子按照自己的期望加速成长,反而可能适得其反,导致孩子焦虑、自卑甚至厌学。

过快的节奏会扼杀创造力

许多教育专家指出,孩子的创造力往往在“慢节奏”的环境中得到更好的培养,芬兰的教育体系强调“慢学习”,给予学生充分的探索时间,使得芬兰学生在全球教育评估中表现优异,相比之下,过度强调速度的学习方式可能会让孩子只关注“完成任务”,而失去深入思考的机会。

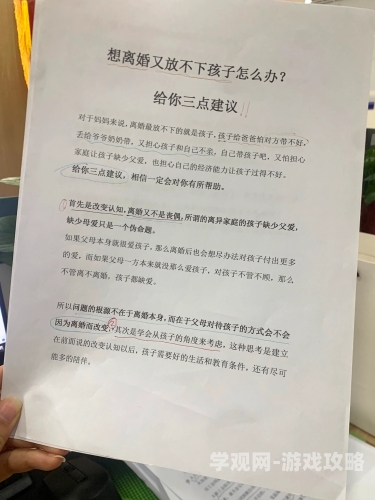

压力过大可能导致心理问题

近年来,青少年心理健康问题日益严峻,其中一个重要原因就是父母对孩子的过高期望和过快节奏的要求,当孩子长期处于被催促的状态时,容易产生焦虑、抑郁等情绪障碍,父母的一句“慢慢来”不仅是一种宽容,更是一种心理保护。

如何正确理解“妈又不是不给你”?

这句话不仅仅是允许孩子“慢”,更是一种无条件的支持态度,具体可以从以下几个角度理解:

物质与情感的双重满足

- 物质层面:许多父母在满足孩子的需求时,会附加条件,考到前几名就给你买”,而“妈又不是不给你”传递的是一种无条件的给予,让孩子感受到安全感和信任。

- 情感层面:这句话也意味着“无论你是什么样子,我都会支持你”,有助于建立健康的亲子依恋关系。

培养孩子的自信心

当父母不因孩子的“慢”而责备,反而给予鼓励时,孩子会更愿意尝试新事物,并逐渐建立自信,相反,如果家长总是说“你怎么这么慢”“别人都会了你怎么还不会”,孩子可能会形成“我不行”的自我认知。

避免“过度干预”的陷阱

有些父母喜欢替孩子做决定,甚至包办一切,认为这样能让孩子“更快成长”,但实际上,这种做法剥夺了孩子的自主性,正确的做法是像这句话所体现的那样:给予支持,但不代替孩子成长。

如何在家庭教育中实践“慢慢来”理念?

设定合理的期望值

父母应该根据孩子的实际能力设定目标,而不是盲目攀比。

- 如果孩子学习速度较慢,可以拆分任务,让孩子一步步完成,而不是要求“一次性全部掌握”。

- 关注孩子的进步,而非绝对的成绩排名。

采用“正向激励”而非“催促惩罚”

- 当孩子完成一项任务时,给予具体的表扬,如“你今天写作业很认真,妈妈为你骄傲”,而不是“你怎么才写完?”

- 避免使用“别人家的孩子”作为对比,这会让孩子感到挫败。

培养时间管理能力

“慢慢来”不等于放任不管,而是帮助孩子建立适合自己的节奏,可以尝试:

- 使用“番茄工作法”,让孩子学习25分钟后休息5分钟,逐步适应专注学习。

- 与孩子一起制定计划,让他们参与决策,增强主动性。

父母自身的心态调整

很多时候,父母的焦虑会传递给孩子,家长需要:

- 学会放松,接受孩子的不完美。

- 认识到“快≠好”,真正重要的是孩子的长期发展。

社会现象反思:为什么现在的家长越来越着急?

教育内卷的负面影响

在竞争激烈的社会环境下,许多父母担心孩子“输在起跑线上”,于是拼命报班、加作业,导致孩子疲于应付,失去学习兴趣。

社交媒体加剧焦虑

朋友圈里“别人家的孩子”的成就展示,容易让家长产生比较心理,进而对自家孩子施加更大压力。

传统观念的束缚

部分家长仍然认为“严师出高徒”“不打不成才”,忽视了孩子的心理需求。

成功案例:慢教育带来的正面影响

爱因斯坦的“慢成长”

爱因斯坦小时候曾被老师认为“反应迟钝”,但他的母亲始终相信他,给予他自由探索的空间,最终他成为伟大的科学家。

日本“宽松教育”的启示

日本曾推行“宽松教育”,减少课业负担,虽然短期内学业成绩有所下降,但长远来看,培养出了更具创造力和独立思考能力的人才。

“儿子你慢慢来,妈又不是不给你”这句话的背后,是一种充满智慧的教育态度,作为父母,我们不仅要给孩子提供物质支持,更要给予他们心理上的安全感,让他们按照自己的节奏成长,慢,不是懈怠,而是为了更好地前进,希望每个家庭都能找到适合孩子的教育方式,让孩子在爱和耐心中茁壮成长。