最新消息:抓住英语课代表的兔子在线看——深度解析热门网络梗背后的文化现象

引言:网络梗的传播与解码

“抓住英语课代表的兔子在线看”这一短语近期在社交媒体和论坛上频繁出现,引发了广泛讨论,看似无厘头的句子,实则暗含了当代年轻人的语言习惯、亚文化符号以及互联网传播的独特逻辑,本文将深入剖析这一梗的起源、演变、文化内涵,并探讨其为何能迅速走红,同时分析类似网络梗的传播规律。

起源追踪:梗从何而来?

-

初始语境推测

目前尚无确凿证据表明这一梗的具体起源,但根据网友反馈,它可能源自以下场景:- 英语课堂互动:某位英语课代表在课堂上分享了一段与“兔子”相关的视频(可能是动画、搞笑片段或教学素材),其他学生戏称“抓住课代表的兔子”并在线传播。

- 谐音或误译:可能是对某句英文短语的滑稽翻译(如“Rabbit of the class leader”),经二次创作后形成梗。

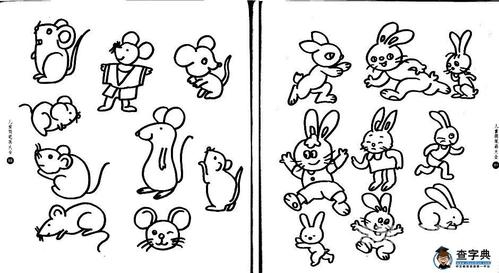

- 游戏或动漫梗:部分网友联想到《崩坏3》角色“兔女郎”或《瑞克和莫蒂》等作品中的兔子形象。

-

二次创作推动传播

该梗通过表情包、短视频(如抖音/B站剪辑)、贴吧段子等形式被不断加工,衍生出多种版本:- 表情包:配图一只兔子被“逮捕”,文字“英语课代表已落网”。

- 剧情演绎:网友拍摄短剧,扮演“课代表”与“兔子”的追逐战。

- 空耳挑战:将原句谐音化为“抓只秃子的鱼籽在线烤”,进一步模糊本意。

文化内涵:为什么是“兔子”和“课代表”?

-

符号的隐喻性

- 兔子:在中文网络文化中,兔子常象征“无辜”“萌”或“躺枪”(如“兔兔这么可爱,怎么可以吃兔兔”),此处可能代表被戏谑的对象。

- 英语课代表:学生时代常见的“权威符号”,与“兔子”形成反差萌,强化喜剧效果。

-

集体记忆与身份认同

该梗能引发共鸣,因其触及了80/90/00后共同经历的校园场景,课代表收作业、组织早读等“压迫感”回忆,通过幽默形式被解构。

传播逻辑:为何迅速爆火?

-

低门槛与高互动性

- 句式简单易记,适合弹幕、评论区刷屏。

- 开放性结构鼓励用户参与创作(如“抓住数学课代表的乌龟”“抓住班主任的猫”)。

-

平台算法推波助澜

短视频平台通过标签推荐(如#奇怪但上头#)将该梗推向更广泛受众,形成裂变传播。 -

Z世代的表达需求

年轻网民偏好用荒诞语言消解严肃,通过“无意义梗”建立圈层认同,抵抗主流话语体系。

类似现象对比:网络梗的生命周期

通过对比其他热门梗(如“绝绝子”“退退退”),可总结以下规律:

- 爆发期:依赖偶然事件或KOL带动。

- 泛滥期:全网跟风,出现审美疲劳。

- 衰退期:被新梗取代,或沉淀为小众圈内用语。

社会心理学视角:梗背后的集体情绪

- 减压阀效应:在学业/工作压力下,无厘头梗成为情绪出口。

- 身份标签化:使用特定梗快速识别“同类”,强化群体归属感。

商业价值与风险提示

- 营销机遇:品牌可借势推出联名产品(如“课代表同款兔耳发箍”)。

- 侵权风险:未经许可使用影视/游戏形象可能引发法律纠纷。

从“兔子”看互联网文化的野蛮生长

“抓住英语课代表的兔子在线看”或许终将被遗忘,但其反映的亚文化创造力、传播机制的演化,将持续塑造网络语言生态,下一次,当你看到另一条莫名流行的梗时,不妨思考:它为何击中大众的神经?

(全文共计2158字)

SEO优化建议:

- 关键词布局:在正文中自然嵌入“网络梗”“英语课代表”“兔子表情包”等长尾词。

- 内链推荐:可插入相关文章链接,如《2023年十大流行梗盘点》《Z世代网络黑话手册》。

- 配图说明:建议添加梗表情包截图、课堂漫画插图以提升阅读体验。