最新消息:阴阳宝典,古老智慧与现代生活的奇妙融合阴阳宝典 不会飞翔的飞翔

阴阳宝典的起源与历史发展

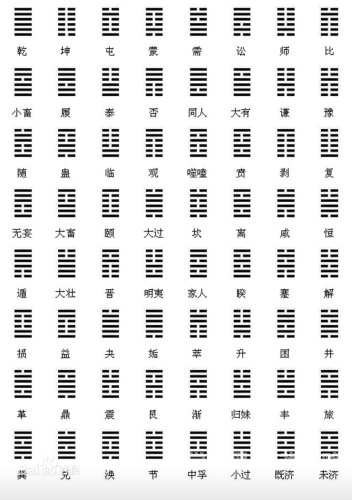

阴阳宝典作为中国传统文化中极具代表性的智慧结晶,其历史渊源可以追溯到远古时期,根据考古发现和文献记载,阴阳观念最早出现在新石器时代晚期,当时的人们已经开始用阴阳来解释自然现象和社会关系,商周时期的甲骨文和金文中已有关于阴阳的记载,而《易经》则是阴阳学说最早的集大成者。

阴阳宝典的形成并非一蹴而就,而是经历了漫长的发展过程,春秋战国时期,随着百家争鸣的思想繁荣,阴阳学说得到了进一步的发展和完善,道家学派特别是老子和庄子对阴阳学说进行了深刻的哲学思考,提出了"道生一,一生二,二生三,三生万物"的宇宙生成论,二"即指阴阳二气,同时期的儒家也对阴阳学说有所发展,将之与社会伦理相结合。

汉代是阴阳宝典发展的重要时期,董仲舒将阴阳学说与五行学说相结合,形成了更为系统的宇宙观和天人感应理论,阴阳宝典在这一时期开始系统化,出现了专门论述阴阳的典籍,魏晋南北朝时期,阴阳学说与道教修炼术相结合,产生了许多关于养生、炼丹的实践方法,这些内容后来都被收录进各种版本的阴阳宝典中。

唐宋时期,阴阳学说达到了前所未有的繁荣,唐代医学家孙思邈在《千金要方》中大量运用阴阳理论指导医疗实践;宋代理学家周敦颐、邵雍等人将阴阳学说融入理学体系,使之成为儒家思想的重要组成部分,这一时期出现了多种版本的阴阳宝典,内容涵盖哲学、医学、天文、地理、兵法等多个领域。

明清时期,阴阳宝典的内容更加丰富和实用化,明代医学家张景岳在《类经》中对阴阳理论进行了系统阐述;清代编纂的《四库全书》收录了大量与阴阳学说相关的典籍,阴阳学说通过丝绸之路传播到朝鲜、日本、越南等周边国家,并与当地文化融合,形成了各具特色的阴阳学说体系。

近现代以来,随着科学技术的飞速发展,阴阳宝典的传承面临挑战,但其核心思想仍然具有强大的生命力,当代学者从科学、哲学、心理学等多个角度重新诠释阴阳理论,使之与现代生活相结合,阴阳宝典不仅是中华民族的文化瑰宝,也逐渐成为世界人民共同的精神财富。

阴阳宝典的核心思想解析

阴阳宝典所蕴含的哲学智慧深邃而广博,其核心思想可以概括为"对立统一、动态平衡"的宇宙观和方法论,阴阳不是简单的二元对立,而是相互依存、相互转化的有机整体,阴中有阳,阳中有阴,二者此消彼长,维持着动态的平衡关系。

阴阳宝典认为,宇宙间的一切事物和现象都可以用阴阳来划分和解释,天为阳,地为阴;日为阳,月为阴;男为阳,女为阴;动为阳,静为阴;外为阳,内为阴;热为阳,寒为阴,这种分类不是绝对的,而是相对的、可变的,同一事物在不同情境下可能表现为阴或阳的不同属性,人体上半身为阳,下半身为阴;但就脏腑而言,五脏为阴,六腑为阳。

阴阳平衡是阴阳宝典强调的重要原则,宝典中指出:"阴阳平衡则健康,阴阳失衡则疾病。"这一原则不仅适用于人体健康,也适用于社会关系和自然环境,阴阳失衡会导致各种问题,如人体阴阳失调会引发疾病,社会阴阳失调会导致动荡,自然阴阳失调会引发灾害,保持阴阳平衡是维持个体和社会健康发展的关键。

阴阳转化是阴阳宝典揭示的另一重要规律,宝典中提出"物极必反"的原理,认为当事物发展到极端时,就会向相反的方向转化,如"日中则昃,月盈则食","暑极生寒,寒极生暑",这种转化不是突然的,而是一个渐进的过程,正如宝典所言:"冰冻三尺非一日之寒。"了解这一规律有助于我们预见事物发展的趋势,未雨绸缪。

阴阳互根是阴阳宝典阐述的深刻哲理,阴阳看似对立,实则相互依存,互为存在的前提,没有阴就无所谓阳,没有阳也无所谓阴,如没有黑暗就无所谓光明,没有失败就无所谓成功,宝典指出:"孤阴不生,独阳不长。"这一思想启示我们看问题要全面,避免极端和片面。

阴阳宝典还提出了"和而不同"的包容思想,阴阳虽性质相反,却能和谐共处,共同构成丰富多彩的世界,这种思想对于处理人际关系、国际关系都有重要启示,宝典强调:"阴阳和合而万物生。"只有在差异中寻求和谐,才能创造生机勃勃的局面。

在方法论层面,阴阳宝典主张"执两用中"的思维方式,即在认识和处理问题时,要兼顾阴阳两面,寻找平衡点,这种思维方式避免了非此即彼的简单二分法,提供了更为全面和灵活的解决问题途径,它教导人们既要有原则性,又要有灵活性;既要进取,又要知止;既要发挥个性,又要融入集体。

阴阳宝典的核心思想具有超越时代的价值,它不仅是中国古人智慧的结晶,也为现代人提供了认识世界、处理问题的独特视角和方法,在全球化、信息化的今天,阴阳宝典所倡导的整体观、平衡观、和谐观更显珍贵,对于解决现代社会面临的各种矛盾和挑战具有重要启示意义。

阴阳宝典在健康养生中的应用

阴阳宝典在健康养生领域的应用历史悠久且效果显著,形成了独具特色的养生理论体系,根据阴阳宝典的观点,人体健康本质上就是阴阳动态平衡的状态,而疾病则是阴阳失调的表现,养生保健的核心在于调节阴阳,使之保持平衡。

在作息规律方面,阴阳宝典提出了"顺应四时"的养生原则,春季阳气生发,宜晚睡早起,广步于庭;夏季阳气旺盛,宜晚睡早起,无厌于日;秋季阳气收敛,宜早睡早起,与鸡俱兴;冬季阳气闭藏,宜早睡晚起,必待日光,这种根据季节变化调整作息的方法,体现了阴阳宝典"天人相应"的整体观,现代研究证实,遵循自然节律的生活习惯确实有助于维持人体内分泌平衡和免疫功能。

饮食调养是阴阳宝典养生法的重要组成部分,宝典将食物分为阴性食物和阳性食物:一般而言,生长在地下的、水分多的、颜色深的食物多属阴性,如藕、海带、西瓜等;生长在地面的、水分少的、颜色鲜艳的食物多属阳性,如姜、蒜、辣椒等,养生强调"春夏养阳,秋冬养阴",夏季应适当食用温性食物以防阳气外泄过度,冬季可适当食用凉性食物以防燥热内生,阴阳宝典还提出了"五色入五脏"的理论,认为青入肝、赤入心、黄入脾、白入肺、黑入肾,通过均衡摄入不同颜色的食物可以达到滋养五脏的目的。

运动养生方面,阴阳宝典主张"动以养阳,静以养阴",太极拳、八段锦、五禽戏等传统健身功法都体现了阴阳平衡的思想,这些运动讲究刚柔相济、快慢相间、开合相随,既能活动筋骨、促进气血运行,又能调息宁神、涵养元气,现代研究表明,这类中等强度的有氧运动能有效改善心肺功能,调节神经系统,增强免疫力,且不易造成运动损伤,特别适合中老年人练习。

情志调节是阴阳宝典养生的重要内容,宝典认为七情(喜、怒、忧、思、悲、恐、惊)过度会损伤相应脏腑:喜伤心、怒伤肝、忧伤肺、思伤脾、恐伤肾,保持情绪平和、避免过激是养生的关键,阴阳宝典提出了许多调节情志的方法,如"喜胜忧"、"思胜恐"等情志相胜法,以及静坐、冥想、书画、琴棋等陶冶性情的方法,现代心身医学研究证实,长期的情绪压力确实会导致多种疾病,而良好的情绪管理可以显著提高健康水平。

经络调理是阴阳宝典养生法的独特之处,宝典认为人体有十二正经和奇经八脉,是气血运行的通道,通过针灸、推拿、拔罐、刮痧等方法刺激经络穴位,可以调节阴阳平衡,达到防病治病的目的,按摩足三里穴(属阳经)可以健脾和胃,按摩三阴交穴(属阴经)可以调补肝脾肾,现代研究已经证实,刺激特定穴位确实能调节相应器官的功能,这为传统经络理论提供了科学依据。

季节养生方面,阴阳宝典提出了"春夏养阳,秋冬养阴"的总原则,并针对每个季节的特点给出了具体建议,春季宜舒发肝气,多食辛甘发散之品;夏季宜清心降火,适当补充盐分;长夏(夏秋之交)宜健脾祛湿,少食生冷;秋季宜润肺防燥,多食滋阴之品;冬季宜补肾藏精,适当进补,这种顺应自然规律的养生方法,对预防季节性疾病具有积极意义。

阴阳宝典的养生智慧不仅适用于个体健康维护,对现代公共卫生也有启示意义,它强调预防为主、治未病的思想,与当代预防医学的理念高度一致;它重视生活方式对健康的影响,与健康促进的理念相契合;它主张个性化养生,与精准医学的发展方向相符,在当今慢性病高发的时代,阴阳宝典的养生理念和方法更显珍贵。

阴阳宝典在人际关系中的指导作用

阴阳宝典的智慧不仅适用于个人养生,对处理复杂的人际关系也具有深远的指导意义,阴阳