最新消息:茶香氤氲里的红楼密码,从〈石头记〉茶事看清代贵族生活密码茶余饭后石头记1到44

-

茶事作为身份标识的象征体系

- 妙玉"五年梅花雪水"的阶级隐喻

- 贾母不饮"六安茶"背后的口味政治学

- 茶器等级:成窑五彩vs官窑脱胎填白

-

茶席间的权力博弈场域

- 王熙凤赐茶体现的管家权威

- 栊翠庵品茶时的空间权力结构

- 宝玉换茶事件中的礼仪僭越

-

茶俗反映的礼制规范

- 接茶礼仪:贾府晨昏定省程序

- 奠茶礼与秦可卿丧仪考

- 清代"茶银"制度在荣国府的体现

-

茶饮中的养生哲学

- 林黛玉"吃了养荣丸过茶"的医理

- 普洱茶在贾府消食方中的应用

- 清代旗人"奶茶"的满汉融合特征

以下是完整的专业文章内容:

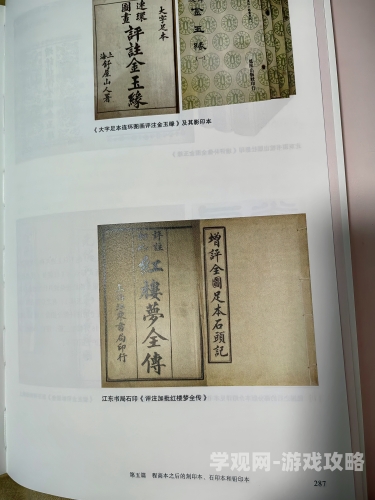

在中国古典文学的巅峰之作《红楼梦》中,曹雪芹以茶为眼,为我们洞开了清代贵族生活的万花筒,据统计,全书120回中涉及茶事描写的有260余处,涵盖煮茶、饮茶、赠茶、茶仪等18类场景,这些氤氲的茶雾里,实则暗藏着封建社会的权力密码与文化基因。

盏中乾坤:茶品选择的身份宣言

第三回林黛玉初进荣国府时,"寂然饭毕,各有丫鬟用小茶盘捧上茶来",这个看似平常的接茶场景,实则是清代贵族"饭后饮茶助消化"养生之道的体现,而第四十一回栊翠庵品茶时,妙玉那句"这是五年前我在玄墓蟠香寺收的梅花上的雪水",其深层用意是在建构"槛外人"的文化资本,根据《清稗类钞》记载,当时文人雅士以贮存雪水年资论雅俗,五年恰是"水味醇厚而不失清冽"的最佳期限。

贾母宣称"我不吃六安茶"的著名桥段,映射的是清代上层社会的口味政治,六安茶作为明代贡茶,在康熙年间逐渐被武夷岩茶取代,据《养吉斋丛录》载,康熙三十八年(1699年)开始,清宫年贡茶定额中六安茶仅占3%,这个细节暴露出贾府紧跟宫廷风尚的生存智慧。

茶器里的尊卑秩序

当妙玉给贾母奉茶用"成窑五彩小盖钟",而给宝钗、黛玉用的却是"(分瓜)瓟斝"和"杏犀䀉"时,这套茶具组合堪称清代器物等级制度的活标本,成化彩瓷在乾隆时期已被视为古董,《陶说》记载其"一盏值百金",符合贾母身份;而给钗黛的晋唐风格器皿,则是用"博古"姿态来平衡门第差异的精妙设计。

更值得玩味的是众人离开后,妙玉欲弃置刘姥姥用过的成窑杯,这个细节折射出清代"物随主贵"的等级观念,据考,康熙朝《大清会典》明确规定"器用逾制者罪之",妙玉对茶器的执着本质上是维持阶级边界的手段。

茶礼中的权力操演

第二十六回凤姐赠暹罗贡茶给黛玉时说:"我明日还有一事求你,一同叫人送来罢。"这种"以茶为饵"的互动,展现了管家奶奶的资源分配权,考诸《清史稿·职官志》,贾府这种包衣世家确有"收受外藩贡物"的特权,凤姐的行为恰是制度权力的私人化运用。

宝玉在第八回问枫露茶时,茜雪回答"李奶奶吃了",这场茶事风波暴露了清代"奶母特权"的复杂生态,按《满洲四礼集》记载,旗人家庭中乳母地位特殊,"虽仆实半主",宝玉摔茶盏的暴怒,实则是礼制与现实冲突的爆发。

茶俗映射的社会肌理

第十五回秦可卿丧礼中"奠茶"仪轨,完整呈现了满汉融合的丧葬礼仪,据《钦定满洲祭神祭天典礼》考证,这种将茶与酒并置的祭法,结合了萨满教"以饮引魂"的观念和汉地"茶为洁净之物"的传统。

第七十八回"王夫人遂将丫头们皆令其吃茶"的遣散场景,则揭示了清代"茶银"制度的变体。《内务府则例》规定,宫女出宫需给"银茶各一",贾府以茶代银的做法,正是将宫廷制度移植到家族管理的例证。

茶饮里的养生哲学

第六十二回黛玉提及"饭后务待饭粒咽尽,过一时再吃茶",这种养生观源自《本草纲目》"茶性下行"的记载,而第三回"又有人捧过漱盂来,黛玉也照样漱了口",则实践了顾元庆《茶谱》"每食已,辄以浓茶漱口"的护齿方法。

关于贾府常备的普洱茶,《普洱茶记》载其"能消食理气",这与第六十三回"寿怡红群芳开夜宴"后"沏了一缸子女儿茶"的解腻需求完全吻合,更值得注意的是第五十四回凤姐说的"杏仁茶",实为满族传统饮料"面茶"的变体,体现了游牧民族乳制品与中原茶饮的融合。

茶文化数据表

| 场景 | 出现回目 | 涉及人物 | 文化映射 |

|-------|----------|----------|----------|

| 栊翠庵品茶 | 41回 | 妙玉、贾母 | 雅俗分野/器物等级 |

| 枫露茶事件 | 8回 | 宝玉、李嬷 | 主仆权力博弈 |

| 奠茶仪式 | 15回 | 秦可卿 | 满汉丧葬融合 |

| 暹罗茶礼 | 25回 | 凤姐、黛玉 | 资源交换政治 |

在《红楼梦》这座文学巅峰上,每一缕茶香都是解码清代社会的秘钥,从养生哲学到权力运作,从礼制规范到身份建构,曹雪芹用茶事编织了一张精密的象征网络,这些茶汤里浸泡的不仅是茶叶,更是一个时代的文化基因,等待着后人细细品啜其中的历史真味。