最新消息:岳开始疯狂需要,当代社会的压力与个人心理健康的警示

:《岳开始疯狂需要:解读现代人心理危机的社会根源与自救之道》"岳开始疯狂需要"这一看似简单的表述背后,折射出的是当代社会中许多人正在经历的心理危机与情感困境,在快节奏、高压力的现代生活中,越来越多的人发现自己陷入了"疯狂需要"某种事物或状态的困境——可能是物质上的疯狂消费,可能是情感上的极度依赖,也可能是职业发展中的过度焦虑,这种"疯狂需要"不仅影响个人生活质量,还可能引发一系列社会问题,本文将深入探讨这一现象的社会根源、心理机制,并提出切实可行的应对策略。

第一部分:"疯狂需要"现象的社会背景分析

1 消费主义浪潮下的心理异化

当代社会被消费主义逻辑深刻塑造,"拥有即存在"的观念深入人心,广告传媒不断制造并强化人们的"需要",将奢侈品包装成必需品,将符号价值置于使用价值之上,法国社会学家鲍德里亚曾指出,在消费社会中,人们消费的已不仅是商品本身,更是商品所代表的社会身份与地位象征。

数据显示,中国社会消费品零售总额从2012年的20.7万亿元增长到2021年的44.1万亿元,翻了一倍有余,与之相伴的是信用卡债务的激增和心理满足感的持续下降,许多人陷入"购买-短暂满足-更大空虚-再购买"的恶性循环中,这正是"岳开始疯狂需要"的典型表现。

2 社交媒体时代的比较心理

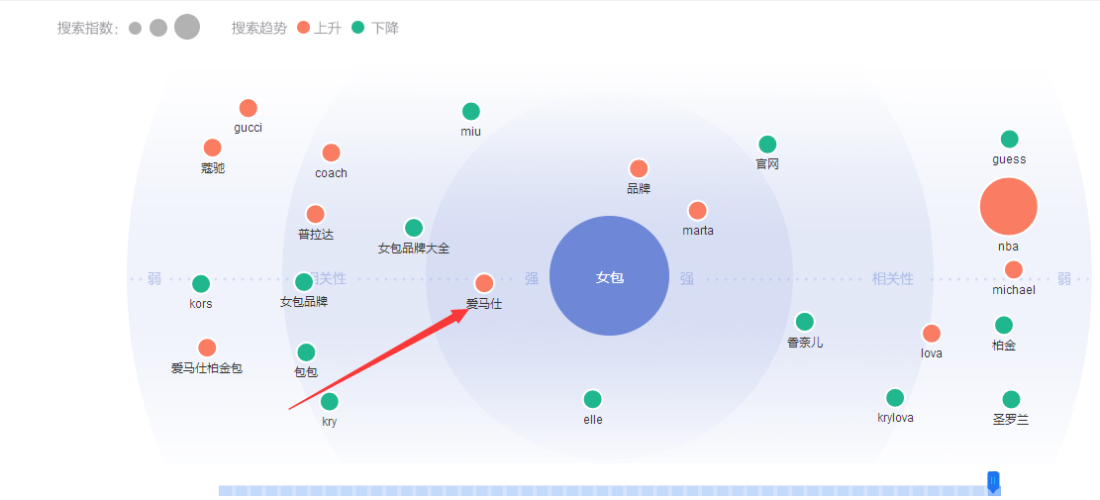

社交媒体打造的"完美生活"假象加剧了人们的心理失衡,哈佛大学的一项研究表明,频繁使用Facebook等社交平台的用户中,有60%以上报告称会产生"别人过得比我好"的负面情绪,朋友圈中精心修饰的度假照片、小红书上的"精致生活"、抖音里的成功故事,都在无形中提高了人们对"理想生活"的标准。

当现实与虚拟的差距不断拉大,人们会产生强烈的匮乏感与"需要感"——需要同样的名牌包,需要同等档次的旅行,需要看起来同样成功的事业,这种"疯狂需要"往往超出实际经济能力和真实需求,导致严重的心理压力和财务问题。

3 城市化进程中的孤独危机

中国正在经历人类历史上规模最大、速度最快的城市化进程,国家统计局数据显示,2021年末中国常住人口城镇化率达到64.72%,钢筋水泥森林中的人际关系却日益疏离,"附近的消失"成为普遍现象。

在传统熟人社会瓦解、新型社区关系尚未建立的过渡期,许多人陷入深层次的孤独与不安中,这种情感真空导致人们对亲密关系的"疯狂需要"——可能表现为过度依赖伴侣、病态结交朋友,甚至沉迷虚拟社交,北京师范大学心理学部的一项调查显示,城市居民中感到"经常孤独"的比例高达38.6%。

第二部分:"疯狂需要"的心理机制解析

1 多巴胺奖励系统的绑架

从神经科学角度看,"疯狂需要"与大脑的多巴胺奖励系统密切相关,当我们期待获得某物时,大脑会释放多巴胺产生愉悦感;而真正获得后,这种快感反而迅速消退,现代商业恰恰利用了这一机制,通过"限量发售""闪购倒计时"等营销手段不断刺激消费者的期待感,使其陷入持续"需要"的状态。

斯坦福大学神经科学实验室的研究表明,这种机制与成瘾行为高度相似,购物成瘾、游戏成瘾、社交媒体成瘾等行为障碍,本质上都是奖励系统被绑架的结果,患者明知道行为有害却无法自控,这正是"岳开始疯狂需要"的核心特征。

2 存在性焦虑的转移表现

心理学家罗洛·梅认为,现代社会中的许多"需要"实际上是存在性焦虑的转移表现,当人们面临生命有限性、选择自由与责任、孤独与关联等根本性问题时,往往会通过对外在事物的强烈需求来逃避思考这些令人不安的命题。

在临床案例中,许多"购物狂"患者在深度心理咨询中最终面对的都是对生命意义的困惑和对死亡的恐惧,他们将"拥有"等同于"存在",用物质的积累来对抗生命的虚无感,这种深层的心理动因使得简单的行为矫正难以奏效。

3 自我认同危机的症状

在社会角色日益多元、价值观念快速变迁的今天,稳定的自我认同变得尤为困难,芝加哥大学社会心理学研究显示,超过40%的成年人曾在某个阶段经历过严重的"自我认同危机",当人们无法清晰回答"我是谁"的问题时,往往会通过外部认同来定义自我——需要特定的品牌来彰显身份,需要社交媒体的点赞来确认价值,需要不断的新刺激来感受存在。

这种"疯狂需要"实质上是对破碎自我的一种修补尝试,正如心理学家埃里克·埃里克森所指出的,没有形成稳定自我认同的个体,会终其一生在不同角色间摇摆,不断寻求外部确认。

第三部分:应对"疯狂需要"的实用策略

1 建立觉察:区分"需要"与"想要"

认知行为疗法强调,改变始于觉察,面对"疯狂需要",第一步是培养区分真实需要与社会建构想要的能力,一个简单有效的练习是"30天法则":当产生强烈购买冲动时,要求自己等待30天后再做决定,统计显示,约80%的非必需品购买冲动会在30天内自然消退。

正念冥想也被证明能有效增强觉察力,每天10分钟的呼吸练习可以帮助人们更清晰地观察自己的欲望流动,而不被其裹挟,加州大学洛杉矶分校的研究证实,持续8周的正念训练能使实验组的冲动消费行为减少37%。

2 重构价值:从占有到存在

人本主义心理学家弗洛姆在《占有还是存在》中提出,现代人需要从"占有型"生存模式转向"存在型"生存模式,具体实践包括:

- 体验日志:记录那些不带物质占有却带来深刻满足感的经历,如一次深入交谈、一场音乐会、帮助他人的时刻等。

- 技能投资:将部分消费预算转为学习预算,掌握新技能带来的成就感往往比物质购买更持久。

- 社会参与:加入志愿组织或社区活动,在贡献中重新定义自我价值。

芬兰的一项追踪研究表明,参与社区志愿服务的人群,其物质消费欲望显著低于对照组,生活满意度却高出23个百分点。

3 构建支持系统:对抗孤独的良方

针对人际关系层面的"疯狂需要",建立多元、健康的社会支持网络至关重要,这包括:

- 发展3-5个不同领域的社交圈(如兴趣小组、职业网络、邻里关系等),避免将所有情感需求投射到单一关系中。

- 建立"数字排毒"时间,每天留出1-2小时远离电子设备,进行面对面的真实交流。

- 寻求专业帮助,当情感依赖严重影响生活时,心理咨询能提供安全的环境探索深层需求。

哈佛大学长达75年的"幸福研究"证明,良好的人际关系是预测人生幸福的最重要变量,其影响力超过财富、名声甚至健康。

第四部分:社会层面的反思与建议

1 教育改革:培养健全的心理素养

当前教育体系过度强调知识灌输而忽视心理素养培养,导致许多人成年后缺乏应对压力、管理情绪的基本能力,建议:

- 中小学普遍开设心理健康课程,内容涵盖情绪管理、压力应对、消费心理等实用技能。

- 高等教育阶段加强哲学、心理学通识教育,帮助学生建立价值反思能力。

- 职场设置心理健康培训,将心理韧性纳入职业能力评估体系。

芬兰的教育改革经验表明,系统的心理素养教育能使青少年抑郁发生率降低40%,物质主义倾向减弱28%。

2 企业责任:超越利润的伦理思考

企业作为"需要"的主要制造者,应当承担更多社会责任:

- 避免利用人性弱点设计成瘾性产品(如无限滚动的信息流、刻意制造的稀缺感等)。

- 广告宣传应基于产品真实价值而非制造焦虑。

- 为员工提供心理健康支持,而非一味倡导"狼性文化"。

已有研究显示,重视商业伦理的企业长期财务表现反而优于唯利是图的企业,员工创造力和客户忠诚度都显著更高。

3 政策引导:构建支持性社会环境

政府层面可采取的措施包括:

- 立法规范互联网金融、游戏等行业,防止过度开发用户成瘾性。

- 完善社区心理服务体系,使专业帮助触手可及。

- 城市规划中增加公共交流空间,促进线下社群重建。

- 媒体加强心理健康科普,消除病耻感。

丹麦的"幸福政策"实践表明,系统性的社会支持能显著降低国民的心理健康问题发生率,提升整体福祉。

"岳开始疯狂需要"不仅是个人困境,更是时代病症的缩影,解开这一困局需要个人觉醒与社会变革的双重努力,当我们能够区分真实需要与虚幻欲望,当社会价值从物质积累转向全面发展,"疯狂需要"终将回归理性平衡,德国哲学家海德格尔说:"人,诗意地栖居在大地上。"或许,对抗"疯狂需要"的终极答案,就在于重新发现生活中的诗意与深度,在简单中体验丰富,在节制中获得自由。

正如心理学家荣格所言:"你不是你所拥有的,而是你与世界建立的关系。"当我们学会与自我、与他人、与自然建立丰富而有意义的连接,"疯狂需要"的魔咒终将被打破,我们也将找到真正持久的满足与安宁。