最新消息:家庭纷争的深层原因与解决之道(第二部分)

家庭冲突的多面性

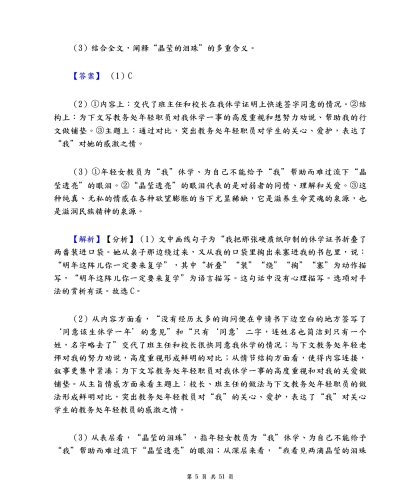

家庭是社会的细胞,也是情感最密集的场所,在上一篇文章中,我们探讨了家庭冲突的一些表面现象和常见诱因,本部分将深入分析家庭冲突的深层原因,并提供更具操作性的解决策略,据中国家庭发展报告数据显示,约有67%的中国家庭存在不同程度的冲突,其中30%的冲突达到需要专业干预的程度,这些数字背后,反映的是现代家庭面临的结构性压力和情感管理困境。

家庭冲突绝非单纯的"谁对谁错"问题,而是系统性的互动失衡,当我们深入观察那些频繁发生冲突的家庭,往往会发现一些重复出现的模式——沟通障碍、角色混乱、情感忽视、代际差异等,这些模式如同无形的剧本,引导着家庭成员不断上演相似的冲突剧情,理解这些深层原因,才能从根本上改变家庭互动的质量。

第一章:代际差异与文化冲突

1 传统观念与现代价值的碰撞

中国社会正处于快速转型期,代际间的价值观差异比历史上任何时候都更为显著,老一辈人成长于物质匮乏、集体主义盛行的年代,他们往往重视家庭团结、尊卑有序和牺牲奉献,而年轻一代在物质丰富、个人意识觉醒的环境中长大,更加注重自我实现、平等对话和个人边界,这种价值观的根本差异,导致两代人在生活方式、育儿观念、消费习惯等各个方面产生摩擦。

一项覆盖全国2000个家庭的调查显示,78%的家庭冲突涉及代际观念差异,比如在育儿方面,老人倾向于"多子多福"、"严父慈母"的传统模式,而年轻父母更接受"优生优育"、"平等沟通"的现代理念,当年轻父母试图用心理学方法管教孩子时,祖辈可能认为这是"溺爱"和"没规矩",这种根本理念的冲突,常常演变为日常生活中的具体争执。

2 城市化进程中的文化断层

大规模的人口流动加剧了代际文化冲突,许多在城市定居的年轻人,其父母可能仍然生活在农村或小城镇,城乡之间的生活方式、社交规则和价值取向存在显著差异,当父母来到子女的城市家庭小住或长居时,两种文化系统的碰撞几乎不可避免。

城市生活中的个体主义倾向与农村社会的集体主义传统形成鲜明对比,在城市家庭中,个人隐私、独立决策被视为理所当然;而在传统家庭文化中,家庭成员间的高度融合和相互干涉被认为是亲密的表现,这种文化差异常常导致误解和伤害——子女可能觉得父母"越界",而父母则感到子女"疏远"和"不孝"。

3 代际和解的可能性

代际冲突并非不可调和,关键是要建立"差异意识"——认识到不同世代成长背景导致的价值观差异是正常的,不必上升到道德评判,心理学研究表明,能够理解并接受代际差异的家庭,其冲突强度明显低于那些坚持"唯一正确"标准的家庭。

有效的代际沟通需要双方都做出调整,年轻一代可以尝试理解传统观念背后的历史合理性,而老一辈也可以适度开放心态,了解新时代的变化,建立家庭"共同文化"——即融合新旧元素的行为规范,往往比单纯要求某一方改变更为可行,在育儿方面,可以协商制定结合传统纪律和现代心理学的方法,而非坚持非此即彼。

第二章:情感表达与沟通障碍

1 中国家庭的情感表达困境

中国传统文化强调"含蓄内敛",直接表达情感,尤其是脆弱情感,往往被视为不得体,这种文化特质导致许多家庭陷入"情感荒漠"状态——成员间物质依赖紧密,情感交流却极其匮乏,当负面情绪积累到一定程度,就可能以冲突形式爆发。

临床观察发现,中国家庭常见两种不健康的情感表达模式:一种是"情感压抑型",家庭成员几乎从不表达真实感受,表面和谐下暗流涌动;另一种是"情感宣泄型",成员只会用激烈方式表达情绪,缺乏建设性沟通技巧,这两种模式都会导致冲突升级和关系恶化。

2 沟通模式代际传递

家庭的沟通模式往往具有代际传递性,在指责型家庭长大的孩子,成年后也倾向于用指责方式处理分歧;在回避冲突家庭成长的人,则可能复制同样的回避模式,这种传递常常是无意识的,当事人甚至意识不到还有其他沟通可能性。

特别值得关注的是中国家庭中普遍的"情感三角化"现象——当两个人之间出现矛盾,不是直接沟通解决,而是通过第三方传话或发泄,例如夫妻矛盾通过指责孩子来间接表达,婆媳问题通过丈夫/儿子这个"中间人"传递,这种三角化沟通不仅无法解决原有矛盾,还会制造新的关系紧张。

3 建立健康沟通的实用技巧

改善家庭沟通需要系统学习和持续练习,一些简单但有效的方法包括:

-

"我语句"表达法:用"当你...时,我感到..."的句式表达感受,而非指责对方,当你打断我说话时,我感到不被尊重"比"你总是这么没礼貌"更可能引发建设性对话。

-

情绪暂停机制:设立家庭规则,当一方情绪过于激动时,可以要求暂停对话,约定稍后冷静后再继续,这个"暂停"不是回避问题,而是为了更有效解决问题。

-

定期家庭会议:设立固定时间进行全家交流,每人轮流分享一周的感受和需求,这种结构化沟通可以预防日常小摩擦积累成大冲突。

-

非暴力沟通四步法:观察(陈述事实)→感受(表达情绪)→需求(说明深层需要)→请求(具体可操作的要求),这种方法帮助区分事实与评判,减少防卫反应。

第三章:家庭结构与角色混乱

1 核心家庭与传统大家庭的张力

现代中国家庭结构正经历深刻变化,传统多代同堂的大家庭模式逐渐被核心家庭取代,但这一转型并不彻底,许多年轻夫妇实际上处于"网络家庭"状态——日常生活以小家庭为主,但与原生家庭保持密切的物质和情感联系,这种过渡状态常常导致角色和责任的混乱。

一个典型表现是"界限模糊",父母继续介入成年子女的婚姻生活,子女在经济或情感上过度依赖父母,夫妻双方的原生家庭相互竞争影响力等,缺乏清晰界限的家庭系统往往功能失调,成员间要么过度融合(失去独立性),要么过度疏离(缺乏支持)。

2 家庭子系统的失衡

健康家庭应包含几个相对独立的子系统:夫妻子系统、亲子子系统、兄弟姐妹子系统等,每个子系统有其独特的互动模式和边界,当这些边界被破坏或子系统功能混淆时,家庭冲突就容易发生。

常见的子系统失衡包括:

- 夫妻子系统弱化:夫妻关系让位于亲子关系或与原生家庭的关系,"父亲"或"母亲"的角色压倒"丈夫"或"妻子"的角色。

- 代际联盟:父母一方与孩子形成联盟对抗另一方,如母亲与子女联合对抗父亲,或父亲与儿子联合对抗母亲。

- 角色颠倒:孩子被迫承担本应属于成人的责任,如成为父母的情感支柱或调解人。

3 重建健康的家庭结构

改善家庭结构需要有意调整成员间的互动模式:

-

强化夫妻子系统:无论是否有孩子,夫妻应保持独立的相处时间和决策空间,夫妻关系应是家庭的核心关系,而非亲子关系或与各自原生家庭的关系。

-

明确代际界限:成年子女需要与父母建立适当心理界限,既保持情感联系,又维护自主权,关键是要区分"孝道"与"顺从"——尊敬父母不意味着无条件服从。

-

角色复位:让孩子回归适当的子女角色,不承担超出其发展水平的责任,父母应避免向子女倾诉婚姻问题或寻求情感支持。

-

协商新规则:当家庭结构变化(如孩子出生、老人同住)时,主动协商新的责任分工和互动规则,而非被动适应混乱状态。

第四章:压力传导与外部因素

1 社会经济压力对家庭的冲击

快速社会变迁带来的不确定性深深影响着家庭生活,住房压力、教育竞争、职场不稳定等社会问题都会转化为家庭内部紧张,当家庭成员将外部压力带回家中,容易形成"踢猫效应"——将愤怒转移给相对安全的家人。

研究发现,经济压力是家庭冲突最强的预测因素之一,失业或经济困难的家庭,其冲突频率和强度明显高于经济稳定的家庭,特别值得注意的是,经济压力对男性的影响往往更大,传统性别角色期待使男性更容易将经济困境视为个人失败,进而转化为家庭内的控制行为或情绪爆发。

2 工作-家庭冲突的加剧

现代职场的高要求与家庭需求之间的冲突日益突出,长时间工作、随时待机的职场文化侵蚀着家庭时间,当工作与家庭争夺有限的时间和精力时,家庭成员容易感到被忽视或不满。

技术发展加剧了这一矛盾,智能手机使工作侵入家庭空间,而家庭成员则期待更多"优质相处时间",这种期待与现实的落差常常导致失望和指责,研究表明,能够协商明确"科技使用规则"(如晚餐时间不用手机)的家庭,其成员满意度显著高于没有此类规则的家庭。

3 构建家庭抗压机制

面对外部压力,家庭需要发展出适应性应对策略:

-

压力源区分:明确区分外部压力与家庭内部问题,避免将工作挫折发泄到家人身上,可以建立"减压过渡期"——回家前通过散步、冥想等方式转换心态。

-

资源共享:将家庭视为应对压力的资源而非负担,遇到困难时主动寻求家人支持,而非独自承担,定期召开家庭"压力评估会",分享各自面临的压力并共同寻找解决方案。

-

**灵活角色分工