最新消息:候门闺秀,古代贵族女性的教养与命运候门闺秀 作者西迟湄

候门闺秀的定义与历史渊源

"候门闺秀"一词在中国传统文化中特指出身高门贵族、受过良好教育的未婚女子。"候门"原指古代贵族官员的府邸,"闺秀"则专指待字闺中的淑女,二者结合便构成了对上层社会未婚女性的雅称,这一称谓最早可追溯至汉代,随着门阀制度的形成而逐渐流行,至唐宋时期达到鼎盛。

在中国封建社会,候门闺秀的身份具有鲜明的等级特征,她们通常来自"朱门大户",父兄多为朝廷命官或地方显贵,与普通百姓家的女儿不同,候门闺秀从出生起就享受着优渥的物质条件和特殊的教育资源,据《礼记·内则》记载,贵族女子自六岁起就要开始接受系统的妇德教育,包括女红、礼仪、音乐、诗词等多个方面。

从历史演变来看,候门闺秀的社会地位经历了微妙的变化,魏晋南北朝时期,受玄学思潮影响,一些贵族女性展现出较高的文化素养和相对自由的生活态度;宋代以后,随着理学成为官方意识形态,对闺秀的束缚逐渐加强;明清时期,虽然"女子无才便是德"的观念盛行,但仍有不少才华横溢的闺秀在文学艺术领域取得成就。

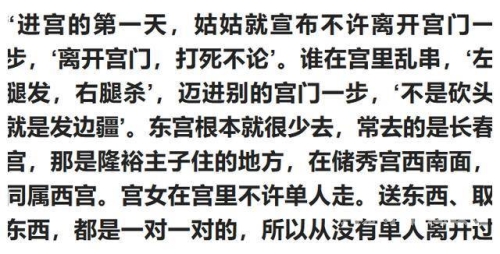

候门闺秀的生活方式与平民女子形成鲜明对比,她们居于深宅大院的内院,有专门的丫鬟婆子伺候,日常活动严格遵循"大门不出,二门不迈"的规矩,明代《闺范》中详细记载了贵族女子的行为规范:"居处必端静,出入必掩面,言笑必温雅",这种封闭的生活方式既是身份的象征,也是家族荣誉的保障。

值得注意的是,候门闺秀并非一个完全同质的群体,根据父兄官职高低、家族势力强弱,她们内部也存在明显的等级差异,宰相之女与地方小吏之女虽然同属闺秀阶层,但在婚嫁前景和社会待遇上却有着天壤之别,这种微妙的层级关系深刻影响着每一位候门闺秀的人生轨迹。

候门闺秀的教育与修养

候门闺秀的教育体系是封建社会特有的一种文化现象,它既有严格的规定性,又因家庭背景不同而呈现出多样性,与男子接受科举教育不同,闺秀们的学习内容以"德言容功"为核心,旨在培养符合儒家理想的贤妻良母。

女德教育是候门闺秀成长过程中最为重要的环节,汉代班昭所著《女诫》系统阐述了"四德"标准:妇德(品德)、妇言(言辞)、妇容(仪态)、妇功(女红),这些教条通过家族女性长辈的口传身教代代相传,明代仁孝文皇后所编《内训》更是成为官宦之家教育女儿的必读教材,强调"清闲贞静,守节整齐,行己有耻,动静有法"。

文化修养方面,诗词歌赋是候门闺秀的必修课,虽然封建社会不鼓励女性钻研经史子集,但文学创作被视为陶冶性情的高雅活动,历史上有不少才女出自名门,如宋代李清照、朱淑真,清代顾太清等,她们的才华往往得益于家庭教育的开放,唐代女诗人薛涛八岁就能作诗,其父曾感叹:"吾女虽为女子,聪慧不亚男儿。"

在技艺培养上,琴棋书画被称为"闺房四艺",贵族家庭常聘请专门的女师傅教授这些技艺,既可作为修身养性的方式,也是将来社交的重要资本,明代画家文徵明的女儿文俶就以精湛的花鸟画技艺闻名,其作品被皇室收藏,刺绣等女红技艺同样受到重视,出色的绣品是展示闺秀心灵手巧的直接证据。

礼仪训练是候门闺秀日常生活中不可忽视的部分,从晨起梳妆到夜晚就寝,从用餐举止到待人接物,都有详尽的规范,清代卫泳所著《悦容编》详细描述了贵族女子的仪态要求:"行步安详,坐姿端正,笑语不闻于外",这些繁琐的礼仪既是对个人行为的约束,也是家族教养的体现。

值得注意的是,候门闺秀的教育存在明显的地域差异,江南地区由于经济文化发达,闺秀教育相对开放,文学艺术成就较高;而北方受正统思想影响更深,教育偏重妇德妇功,这种差异导致南方闺秀在历史上留下的文化印记更为深刻,如清代袁枚收的数十位女弟子多来自江浙一带的官宦之家。

候门闺秀的婚姻与家庭角色

婚姻是候门闺秀人生的关键转折点,她们的婚配绝非个人私事,而是牵涉家族利益的重大决策,在"父母之命,媒妁之言"的框架下,闺秀们的婚恋自主权极为有限,往往成为政治联姻或经济结盟的筹码。

门当户对是候门闺秀婚配的首要原则,历代世族大家通过通婚巩固社会关系,形成盘根错节的门阀网络,东晋时期的"王谢"联姻就是典型例子,两大世族通过世代通婚维持政治影响力,唐代《氏族志》明确记载了各大族的通婚范围,逾越等级界限的婚姻往往遭到家族强烈反对,北宋司马光在《书仪》中强调:"凡议婚姻,当先察其婿与妇之性行及家法如何,勿苟慕其富贵。"

婚礼仪式方面,候门闺秀的出嫁程序极为繁琐,每一步骤都充满象征意义,从纳采、问名到纳吉、纳征、请期,再到最后的亲迎,六礼缺一不可,明清时期,一品官员之女出嫁可获得朝廷诰命,婚礼规格甚至堪比皇家仪式,嫁妆的丰厚程度直接反映女方家族实力,宋代一些富庶之家为女儿准备的嫁妆包括田产、奴仆、金银器皿等,价值不菲。

婚后生活中,候门闺秀需要迅速适应新角色,作为儿媳,她们要侍奉公婆;作为妻子,要相夫教子;作为主母,要管理家务,明代《温氏母训》告诫新婚女子:"事舅姑如事父母,待妯娌如同胞。"这种角色转换对许多闺秀而言充满挑战,尤其是远嫁他乡者,往往面临完全陌生的生活环境和文化习俗。

在家庭权力结构中,候门闺秀的地位随生育情况而变化,生养儿子尤其是嫡长子能极大提升她们在家族中的话语权,宋代袁采在《袁氏世范》中指出:"妇人有子,则地位稳固;无子,则处境危殆。"一些无法生育的闺秀不得不接受丈夫纳妾,甚至亲自为丈夫物色妾室以延续香火,如《红楼梦》中的王夫人就是典型例子。

值得注意的是,寡妇是候门闺秀群体中一个特殊的存在,年轻守寡的闺秀往往面临更为严苛的礼教约束,宋代以后"饿死事小,失节事大"的观念使再婚变得极为困难,但也有一些寡居闺秀通过经营家业、教育子女展现出非凡才能,如清代《女才子书》中记载的不少节妇都通过自己的努力维持了家族声望。

候门闺秀的社会交往与影响力

尽管深居闺阁,候门闺秀并非完全与社会隔绝,她们通过特定渠道建立社交网络,并在家族内外发挥独特影响力,这种影响力虽然隐蔽,却常常能改变男性主导的社会运行轨迹。

闺阁社交是候门闺秀建立人际关系的主要方式,亲戚间的走动、节日聚会、婚丧嫁娶等场合都是闺秀们交流的机会,明代《金瓶梅》中对妇女社交活动有细致描写,可见即使是在礼教严格的时代,贵族女性仍有自己的社交空间,诗社活动尤为风雅,如清代袁枚主持的"随园女弟子"诗会就聚集了不少才华横溢的闺秀。

家族事务管理是候门闺秀展现能力的重要领域,在男性外出为官或经商时,留守的闺秀往往实际掌管家中大小事务,宋代司马光之妻张氏就以善于理财治家闻名,使家族在政治风波中保持稳定,清代曾国藩在家书中多次提及妻子欧阳氏对家族的重要贡献:"内事全赖夫人操持,使余无后顾之忧。"

文化传承方面,候门闺秀是家学延续的关键人物,她们不仅亲自教育子女,还通过编纂家训、主持家塾等方式维系家族文化传统,东晋谢道韫以"咏絮之才"著称,其文学造诣深刻影响了谢氏家族的文化气质,明代黄峨在丈夫杨慎流放期间,不仅独立抚养子女,还整理了丈夫的大量著作,为文化传承做出贡献。

政治影响力是候门闺秀隐蔽却真实存在的一种权力,通过向父兄或丈夫建言,她们常能间接参与政事,唐代长孙皇后以贤德著称,她对唐太宗的政治建议多被采纳;北宋高滔滔作为太皇太后垂帘听政,实际执掌朝政多年,即使是普通官员之妻,也能通过书信往来影响丈夫的仕途决策,如明代王秀在《女范捷录》中记载的许多贤妻事例。

宗教与慈善活动为候门闺秀提供了介入公共事务的合法渠道,捐资修建寺庙、桥梁、义学等善举既能积累功德,也可提升家族声望,清代《闺阁记闻》记载了不少闺秀通过慈善事业获得朝廷表彰