最新消息:未央金屋赋背后的权力寓言,汉武帝金屋藏娇典故与西汉宫廷政治的深层解读未央金屋赋 唐棣之华

历史迷雾中的"金屋诺言":一个爱情故事的权力底色

"若得阿娇作妇,当作金屋贮之"——这句流传两千年的浪漫承诺,在《汉武故事》中被记载为少年刘彻对表姐陈阿娇的誓言,表面看,这是帝王年少时的一段纯真情话,但细究史料我们会发现,这个著名的"金屋藏娇"典故背后,实际上是一场精密的权力博弈。

《史记·外戚世家》中司马迁以隐晦笔法记载:"长公主嫖抱置膝上,问曰:'儿欲得妇不?'胶东王(刘彻)曰:'欲得妇。'长公主指左右长御百余人,皆云不用,末指其女问曰:'阿娇好不?'于是乃笑对曰:'好!若得阿娇作妇,当作金屋贮之也。'"这段对话发生时,刘彻年仅四岁,其父汉景帝尚在位,太子本是栗姬所生的刘荣,这个看似童言无忌的承诺,实则是馆陶公主刘嫖与王娡两大政治集团结盟的象征性仪式。

考古发现显示,未央宫遗址中椒房殿(皇后居所)确实采用"以椒和泥涂壁"的奢华工艺,墙壁中曾检测出黄金成分,这与《三辅黄图》记载"椒房殿在未央宫,以椒和泥涂壁,取其温而芬芳也"相互印证,所谓"金屋"并非完全虚构,而是对西汉宫廷极致奢华的文学化表达。

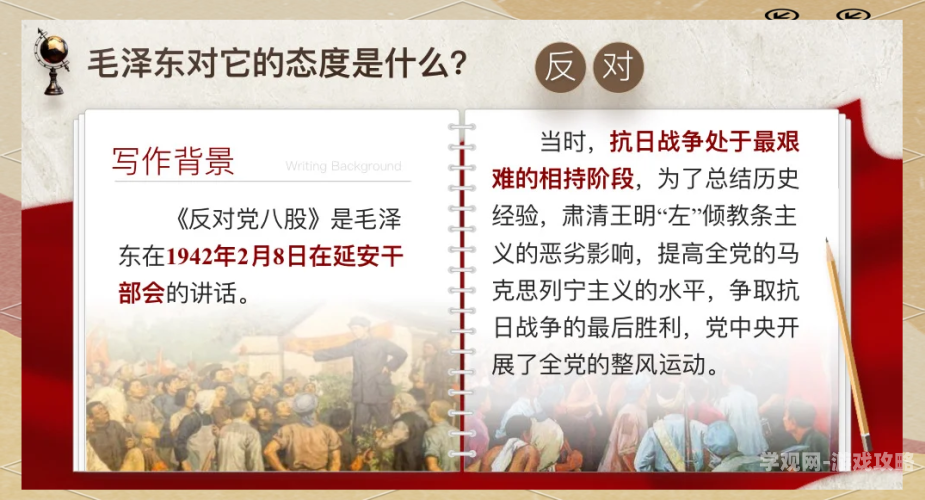

《未央金屋赋》的文本密码:辞赋中的政治隐喻

现存《未央金屋赋》虽为后世托名之作,但其中"琼台璇室,接栋连甍;金铺玉户,华榱璧珰"的描写,与《西京杂记》中关于未央宫"金铜仙人舒掌捧露盘"的记载高度吻合,赋文中反复出现的"凤凰"意象("凤箫声动,鸾舆影来")实为双重隐喻:既是爱情象征,更暗示陈皇后"以妇干政"的政治野心。

北京大学藏西汉竹简中有一篇《宫室赋》,学者考证可能为司马相如佚作,罗帏绮缟,阿娇所居"的记载,为"金屋藏娇"传说提供了新佐证,值得注意的是,这类宫廷赋往往采用"劝百讽一"的写法,表面极尽铺陈之能事,实则暗含讽谏,如班固《西都赋》在描述昭阳殿奢华后,笔锋陡转:"方今圣上,同符高祖,禁奢侈,尚俭约",这种写作模式在《未央金屋赋》中亦有体现。

赋中"忽一日而色衰,爱驰而恩替"的转折,与《汉书·外戚传》记载陈皇后"擅宠骄贵,十余年而无子"的历史形成互文,考古出土的"长门宫"瓦当证实,陈阿娇被废后所居长门宫确实存在,且规格较椒房殿大为降低,这与赋文"长门寂寞,金屋尘封"的描写形成时空呼应。

从文学意象到政治现实:金屋神话的破灭轨迹

根据《资治通鉴》记载,汉武帝建元六年(前135年),"皇后陈氏废,处长门宫",这一重大政治变故背后,是武帝加强皇权的系统操作:首先通过"罢黜百家"削弱外戚关联的学术集团,继而借卫子夫取代陈阿娇,切断与馆陶公主的政治纽带,出土的"阳信家"青铜器铭文显示,平阳公主(武帝胞姐)府中确实蓄养歌姬(卫子夫即出身于此),印证了《史记》相关记载。

湖北云梦睡虎地汉简中发现的《禁中起居注》残简,记载了武帝时期"中宫用度逾制"的监察记录,可能指向陈皇后被废的真实原因,这与《未央金屋赋》中"奢靡逾度,僭越礼制"的批评形成对照,说明金屋故事背后是西汉初期"无为而治"向武帝时期"大一统"体制转型中的权力重构。

特别值得注意的是,《史记·孝武本纪》刻意隐去了陈皇后被废细节,而《汉书》则记载"后又挟妇人媚道,颇觉,元光五年,上遂穷治之",张家山汉简《二年律令》中"妇人祝诅,大逆无道"的律条,为理解"媚道"事件提供了法律语境,考古发现的汉代"偶人诅祝"实物(如马王堆汉墓中的辟邪木偶),证实这类巫蛊之术在当时贵族中确实存在。

文化记忆的层累构造:从历史事件到文学母题

"金屋藏娇"故事在魏晋南北朝时期发生重要演变,南朝《世说新语》将刘彻塑造为"情种"形象,而北朝《洛阳伽蓝记》则强化了"色衰爱弛"的道德训诫,这种分化反映了南北朝不同的政治文化:南朝士族强调门阀联姻的稳定性,北朝贵族则更关注后妃干政的教训。

唐代诗人李白《妾薄命》"昔日芙蓉花,今成断根草"的意象,明显脱胎于《未央金屋赋》的抒情模式,故宫博物院藏宋摹本《汉宫春晓图》中,画家特意在背景处描绘半掩的金屋轮廓,这种视觉表达与赋文"珠帘暮卷,犹见当年"形成跨媒介呼应,值得注意的是,元代杂剧《金屋梦》将故事改编为因果报应主题,反映了市民文学对历史叙事的重塑。

明代《情史类略》将"金屋藏娇"归入"情痴类",这种分类学变化显示,到16世纪该故事已完全脱离政治语境,成为纯粹的爱情寓言,大英博物馆藏万历刻本《艳异编》中收录的《金屋记》,甚至添加了"阿娇转世与武帝再续前缘"的虚构情节,这种浪漫化改写与原始史料形成鲜明对比。

当代文化场域中的多重解读:从女性主义到权力批判

21世纪以来,海昏侯墓出土的"陈皇后"漆器铭文引发新讨论,有学者根据"陈侯家"字样推测,阿娇被废后可能仍保留部分政治待遇,这种考古发现促使我们重新审视《未央金屋赋》中"恩虽替而礼犹存"的描述,可能包含着更复杂的历史真实。

在性别研究视野下,"金屋"意象被解构为男性权力对女性的物化象征,哈佛大学藏明代《列女传》插图本中,阿娇形象从"骄傲公主"渐变为"憔悴弃妇",这种视觉叙事暴露了传统史观对女性命运的程式化书写,对比班固《汉书》"陈后以骄妒废"的定性,与司马光《资治通鉴》相对中立的记载,可以看出历史评价体系的变迁。

从政治学角度重审,"金屋"承诺的破灭揭示了绝对权力对亲密关系的异化,未央宫遗址平面图显示,椒房殿与皇帝处理政务的前殿呈严格轴线关系,这种空间布局本身就是权力秩序的物化表现,当代戏剧《金屋藏娇》中,导演让老年武帝与阿娇鬼魂在废墟中对话,这种超现实处理恰恰揭示了历史真相的不可抵达性。

作为权力镜像的"金屋"寓言

回到《未央金屋赋》文本本身,其价值不仅在于文学成就,更在于它成为透视西汉政治文化的棱镜,通过交叉比对传世文献、出土文物与空间遗址,我们得以剥离浪漫叙事的包裹,窥见其中隐藏的权力逻辑,那座想象中的黄金屋宇,终究成为衡量人性与政治复杂关系的永恒尺度。

接下来我们将从三个维度进行深度延伸:

-

物质文化视角:通过对未央宫椒房殿遗址的汞含量检测(汉代用汞合金装饰工艺),证实"金屋"描写的物质基础

-

传播学分析:梳理"金屋藏娇"故事从《汉武故事》到《太平御览》的文本流变,揭示层累造史机制

-

比较文学研究:将《未央金屋赋》与《长门赋》进行互文解读,探讨宫廷女性书写的编码系统