最新消息:巧克力文化背后的科学,从历史渊源到健康食用指南小东西该让我尝尝味道吗

巧克力与人类文明的千年情缘

巧克力,这种让无数人为之着迷的棕黑色食物,拥有着跨越千年的传奇历史,考古证据表明,早在公元前1900年,中美洲的奥尔梅克文明就已经开始加工可可豆,玛雅人将可可视为"神的食物",并创造了"xocoatl"一词(意为"苦水"),这是现代"chocolate"的词源所在,阿兹特克帝国时期,可可豆甚至被用作货币流通——一只火鸡价值100粒可可豆,而一个鳄梨值3粒可可豆。

西班牙探险家埃尔南·科尔特斯在16世纪将巧克力引入欧洲后,这种神秘食物逐渐演变成我们今天熟悉的样子,最初的巧克力饮料因加入蜂蜜、香草等甜味剂而变得更易被欧洲人接受,1828年,荷兰化学家康拉德·范·霍滕发明了可可压榨机,能够分离可可脂和可可粉,为固体巧克力的诞生铺平了道路,1847年,英国巧克力商J.S. Fry & Sons生产出第一块现代意义上的巧克力块,20年后,瑞士人丹尼尔·彼得在巧克力中加入奶粉,发明了牛奶巧克力。

巧克力制作的科学艺术

现代巧克力的制作是一门精密的食品科学,优质巧克力的生产从可可树的种植开始,可可树(Theobroma cacao)生长在赤道附近20度以内的热带地区,需要特定的温度、湿度和遮荫条件,一棵可可树每年只能生产约1-2磅(0.45-0.9公斤)的可可豆,这也是高品质巧克力价格昂贵的原因之一。

可可豆收获后要经过发酵和烘焙两个关键步骤,发酵过程通常持续2-8天,期间微生物作用会产生多达400种风味前体物质,烘焙温度和时间则直接影响最终风味——低温长时间烘焙(110-120°C,20-30分钟)适合精品巧克力,能保留更多花果香气;而高温短时间烘焙(140-150°C,10-15分钟)则用于大规模生产,产生更强烈的巧克力风味。

巧克力制作中最关键的科学环节是"调温"——精确控制巧克力熔融和结晶过程以获得理想的光泽和脆度,可可脂具有6种不同的结晶形态,只有V型结晶(熔点34-36°C)能产生完美的口感,专业巧克力师使用温度曲线法:将巧克力加热至45-50°C完全熔化,冷却至27-28℃促进稳定晶核形成,再略微回温至30-32℃进行成型。

巧克力中的健康密码

现代营养学研究揭示了巧克力特别是黑巧克力对人体健康的潜在益处,可可中富含的多酚类物质(包括表儿茶素、原花青素等)具有强大的抗氧化能力,其ORAC值(氧自由基吸收能力)是蓝莓的3倍、石榴的5倍,一项发表在《美国临床营养学杂志》上的研究表明,每日摄入含500mg可可黄烷醇的黑巧克力,两周后受试者的血管内皮功能改善了47%。

巧克力中的生物活性成分对心血管系统的保护作用尤其引人注目,哈佛大学公共卫生学院长达15年的追踪研究发现,适量食用黑巧克力的人群心血管疾病风险降低37%,中风风险降低29%,这种保护作用来自多重机制:多酚类物质能够提升血液中一氧化氮水平,帮助血管舒张;可可碱和茶碱具有温和的降压效果;而硬脂酸(可可脂中的主要饱和脂肪酸)被发现不会升高血液胆固醇水平。

值得注意的是,巧克力的健康效益与其可可含量直接相关,营养学家建议选择可可含量70%以上的黑巧克力,每日摄入量控制在20-30克(约4-6小块),牛奶巧克力由于添加了大量糖和奶粉,其健康价值大幅降低;而白巧克力实际上不含可可固体,只是可可脂、糖和奶粉的混合物,不具备黑巧克力的营养价值。

全球巧克力消费与文化差异

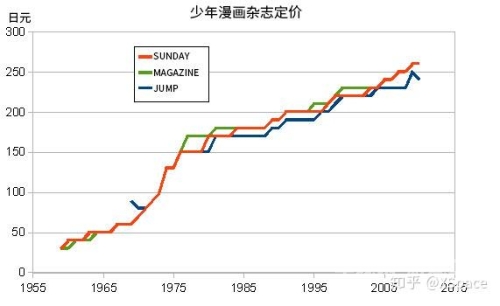

国际可可组织(ICCO)的数据显示,瑞士以人均年消费8.8公斤巧克力位居全球第一,其次是德国(8.4公斤)和爱尔兰(8.3公斤),对比鲜明的是,中国的人均年消费量仅为100克左右,但市场增速高达15-20%,展现出巨大的发展潜力。

不同文化对巧克力的偏好也大相径庭:

- 比利时:以精致的夹心巧克力(praline)闻名,全国拥有超过2000家巧克力店

- 日本:开发了抹茶、樱花、芥末等极具本土特色的巧克力品种

- 墨西哥:保留了传统的苦辣巧克力饮品,常加入肉桂、辣椒等香料

- 美国:消费量全球第一,但偏好甜度较高的牛奶巧克力

法国人将巧克力视为一门严肃的艺术,拥有专门的巧克力品鉴师(Chocolate Sommelier),他们能辨别出不同产地可可豆的细微差别,如同葡萄酒专家品鉴红酒一般,而在意大利,都灵自16世纪起就是巧克力创新中心,发明了榛子巧克力酱(Nutella的前身)和固体巧克力块等技术。

巧克力的理性消费指南

面对琳琅满目的巧克力产品,消费者需要掌握科学的选购和食用方法:

读懂标签

- 查看可可含量百分比:70%以上为佳

- 成分表顺序反映含量高低:优质巧克力的前三位应为可可制品、可可脂、糖

- 警惕代可可脂:可能含有人工氢化植物油和反式脂肪酸

感官品鉴

- 外观:表面光滑有光泽,无白色"霜花"(储存不当导致脂肪结晶)

- 声音:掰断时发出清脆的"snap"声

- 香气:应有丰富的可可香,不应有酸败或异味

- 口感:在口中均匀融化,无颗粒感

保存方法

- 理想储存条件:15-18°C,相对湿度<50%,避光

- 避免温度波动:否则会导致脂肪迁移形成白色花纹(虽无害但影响口感)

- 保质期:黑巧克力1-2年,牛奶巧克力8-10个月

特殊人群注意事项

- 糖尿病患者可选择无糖巧克力(使用麦芽糖醇等代糖)

- 偏头痛患者应控制摄入量(巧克力中的苯乙胺可能诱发头痛)

- 对乳糖不耐受者需选择纯黑巧克力

- 6岁以下儿童每日不超过15克,避免呛咳风险

巧克力科学的最新研究正在探索更多可能性:从基因测序改良可可树种,到3D打印个性化巧克力,甚至研究可可黄烷醇对肠道菌群的调节作用,未来我们或许能看到更多功能性巧克力的出现,如富含益生菌的巧克力、添加维生素的强化巧克力等。

在这个追求健康与美味平衡的时代,了解巧克力背后的科学,能让我们更理性地享受这份"甜蜜的诱惑",正如瑞士巧克力大师罗杰·冯·甘滕所说:"好的巧克力应该像一首交响乐,有前调、中调和余韵,每一口都能讲述它从可可树到餐桌的完整故事。"掌握科学知识,我们才能真正品味巧克力文化的精髓。