最新消息:职场压力下的极端案例,高管会议失禁事件引发的职场文化反思调教总裁失禁开会尿不湿衍生小说

一个不可忽视的职场警示信号

2023年5月,某跨国企业高管会议上发生了一起令人震惊的事件——48岁的市场总监张明(化名)在长达4小时的紧张会议中突然失禁,这一事件迅速在企业内部引发热议,也揭开了高压职场环境下管理者身心健康问题的冰山一角。

据现场目击者描述,会议进行到第三小时时,张明已表现出明显不适,频繁变换坐姿、额头冒汗,但因会议氛围紧张且议题涉及重要战略调整,他始终未敢提出休息请求,当失禁发生时,深色西裤上的水渍和逐渐扩散的痕迹引起了周围同事的注意,会议被迫中断。

"我完全没想到会这样,"事后张明在匿名采访中表示,"过去半年我经常感到尿急尿频,但工作压力太大,一直没时间去医院检查,那天会前我喝了三杯咖啡提神,会议中感到极度尿意,但又不敢在CEO讲话时离场。"

心理学专家李敏教授分析指出:"这类事件在高压职场中并非个例,只是大多数情况下被刻意掩盖,当一个人长期处于'战或逃'的应激状态,自主神经系统可能失调,导致膀胱控制功能异常,这在医学上称为'压力性尿失禁'。"

值得深思的是,这起事件发生后,企业HR部门收到多名员工私下咨询"职场尿不湿"使用方法的询问,暴露出高压环境下普遍存在的如厕焦虑问题,一家医疗用品供应商透露,近三年来,成人失禁用品的企业采购量以每年15%的速度增长,其中金融、科技、咨询等高压行业占比显著。

高压职场文化:当"厕所自由"成为奢侈权利

在华尔街投行、硅谷科技公司和顶级律所等高压工作环境中,"憋尿"竟成为某种职场能力的体现,34岁的私募基金分析师王丽(化名)坦言:"我们经常开玩笑说'膀胱容量与年终奖金成正比',有一次路演,我连续6小时没去洗手间,因为客户随时可能提问。"

这种扭曲的职场文化催生了一系列极端现象:

- "会议马拉松":部分企业将长时间不间断会议视为"专业精神"的体现,某互联网公司甚至设有"12小时战略头脑风暴"的变态传统

- "厕所歧视":有员工反映频繁如厕会被贴上"效率低下"标签,晋升考核时成为隐性减分项

- "咖啡因陷阱":为保持清醒过量摄入咖啡因饮品,加剧膀胱负担却不敢及时排解

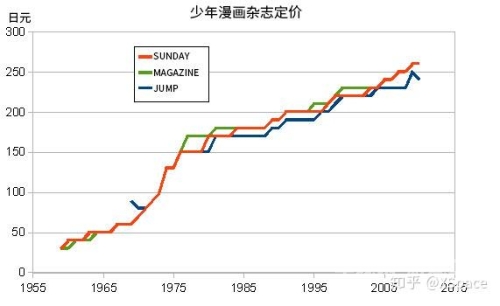

日本职场现象"过劳尿"(Karō nyō)早已引起学界关注,东京大学2019年研究发现,25-45岁的职场人中,12.7%曾因工作压力出现尿失禁症状,其中管理层比例高达18.3%,这些数据揭示了一个残酷现实:在追求效率至上的现代职场,最基本的生理需求竟成了需要"管理"的对象。

劳动法律专家指出,我国《劳动法》虽规定"劳动者享有休息休假的权利",但对工作中的如厕权缺乏具体规定,当腾讯某部门被曝出"如厕计时"事件时,舆论哗然,但这只是冰山一角,在KPI至上的考核体系下,许多白领自发压缩生理需求时间,形成恶性循环。

从失禁到尊严:管理者的身心健康危机

张明事件发生后,企业聘请的心理咨询团队发现了一个令人忧心的现象:高管群体的身心健康指标普遍低于普通员工,长期处于决策压力下的管理者们,往往表现出:

- "超人综合征":拒绝承认身体极限,将带病工作视为荣誉勋章

- "时间焦虑症":认为任何生理需求都是对工作时间的"浪费"

- "求助耻辱感":视健康问题为能力缺陷,讳疾忌医

某三甲医院泌尿外科主任医师透露:"近年来因压力导致泌尿系统功能障碍的中年管理者就诊量激增,但大多数人拖到症状严重才就医,初诊时很多已出现膀胱过度活动症(OAB)或慢性前列腺炎。"

更值得关注的是心理层面的影响,35岁的科技公司副总裁陈辰(化名)在经历类似尴尬事件后陷入抑郁:"那种羞耻感摧毁了我多年建立的职场形象,我开始回避所有需要久坐的会议,甚至考虑辞职。"

这种创伤后应激反应在职场失禁人群中并不罕见,英国曼彻斯特商学院2018年研究显示,经历公开失禁事件的职场人士中,43%会在6个月内主动降职或离职,76%出现不同程度的社交回避。

打破沉默:企业健康管理的新维度

面对这一敏感却普遍的问题, progressive的企业开始采取系统性解决方案:

文化重塑措施

- 微软等公司推行"健康会议准则",规定每90分钟必须安排10分钟休息

- 某跨国制药企业将"尊重生理需求"写入管理层考核指标

- 谷歌部分团队试行"无咖啡因会议",减少利尿刺激

环境优化方案

- 京东新建总部大楼将卫生间与会议室距离控制在30米内

- 普华永道伦敦办公室增设"应急包",含备用衣物和清洁用品

- 某投行在紧张项目期间安排移动厕所车待命

健康支持体系

- 阿里健康推出"职场泌尿健康筛查"福利项目

- 某汽车集团为高管配备"健康管家",监测排尿频率等指标

- 多家企业EAP(员工援助计划)新增失禁心理咨询专线

这些措施看似针对特殊问题,实则体现了职场人性化的深层次转变,当企业开始关注员工最基础的生理需求时,其健康管理体系才真正具有完整性。

个体应对策略:从预防到康复的实用指南

对于身处高压环境的职场人士,专家建议采取以下预防措施:

生理管理

- 控制咖啡因摄入,每杯咖啡搭配等量清水

- 训练膀胱定时排空,建立规律如厕习惯

- 学习盆底肌锻炼(凯格尔运动),增强控制能力

应急准备

- 重要会议前使用防护用品作为"保险"

- 随身携带应急包(含湿巾、密封袋等)

- 预先了解场所卫生间位置,规划最短路径

心理建设

- 认识压力性失禁的普遍性,减少病耻感

- 练习简短得体的离场说辞(如"请允许我暂时离席")

- 与信任同事建立互助约定,关键时刻彼此照应

对于已经经历尴尬事件的个体,康复专家建议:

- 72小时内进行专业医疗评估

- 接受心理咨询处理创伤记忆

- 逐步进行暴露疗法,重返类似场景

深层反思:我们究竟需要什么样的职场文明

张明事件发生后第六个月,该公司进行了全面的职场健康改革,包括取消马拉松式会议、引入强制休息机制、高管道歉并公开分享康复经历等,令人意外的是,这些改变非但没影响效率,反而使团队决策质量提升23%(内部调研数据)。

这引发了一个根本性思考:当我们将人类最基本的生理需求视为效率的敌人时,我们是否正在创造一种反人性的工作模式?法国思想家傅立叶曾设想"工作应该符合人类天性",而今天的高压职场却常常要求人类天性屈从于工作。

在人工智能逐渐取代程序化劳动的今天,人类工作者的独特价值恰恰在于其人性维度——创造力、同理心、复杂判断,当我们忽视甚至惩罚那些证明我们是人类而非机器的生理信号时,我们是否正在削弱自己最不可替代的优势?

或许,真正的职场成熟不是学会如何"憋得更久",而是重建对生命节律的尊重,当一家企业能够坦然讨论如何保障员工的"厕所自由"时,它才真正具备了面对更复杂人性化挑战的能力。

尿不湿不该成为高压职场的标配解决方案,它至多只是转型期的权宜之计,我们期待看到更多企业将"生理尊严"纳入企业文化核心,因为任何建立在否定人类基本需求之上的效率,终将是脆弱且不可持续的。

在这个意义上,张明事件不应被视为个人的尴尬,而是一个时代性的警示——当失禁成为职场压力的晴雨表,是时候重新思考我们究竟要建设什么样的工作文明了。